每天醒来,你是否也被杂乱房间、未读消息、临时会议搅得心烦意乱?有序生活并不是苦行僧式的自律,而是一种让大脑腾出空间、让情绪保持稳定的底层能力。下面用自问自答的方式,拆解从“混乱”到“有序”的全过程。

为什么我总是一团糟?

答案往往藏在三个盲区:

- 时间盲区:把“有空就做”当成计划,结果永远没空。

- 空间盲区:物品没有固定位置,找东西比用东西花的时间还多。

- 情绪盲区:把“今天状态不好”当借口,任务一拖再拖。

只要同时踩中两条,混乱就会指数级放大。

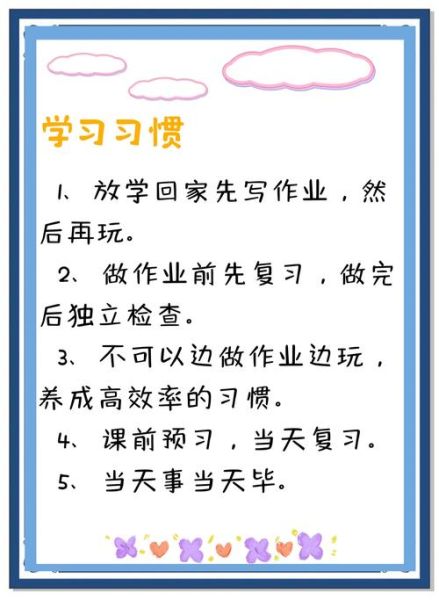

如何培养有序生活习惯?

1. 建立“最小可执行”晨间仪式

起床后先铺床,耗时30秒,却给大脑一个“我已掌控环境”的信号。接着用3分钟清单写下今日三件最重要的事(MIT:Most Important Tasks)。

自问:写三件会不会太少?

自答:当任务超过三件,大脑会启动“逃避模式”,三件是保持专注的临界点。

2. 用“空间分区”替代“随手乱放”

把家或工位划分为:

① 高频区:每天必用物品放在手臂可及范围;

② 低频区:一周用一次的物品统一收纳在带盖盒子;

③ 淘汰区:设置一个“待扔箱”,每满一箱就集中处理。

自问:分区后还是乱怎么办?

自答:拍照记录“乱点”,一周后回看,你会发现80%的混乱集中在同一区域,针对性优化即可。

3. 设计“时间块”而非“待办清单”

把一天切成90分钟深度块+15分钟休息块,每个深度块只处理一个MIT。用手机闹钟做外部提醒,防止“时间感漂移”。

自问:临时被打断怎么办?

自答:在日历上预留“缓冲块”,例如上午10:00-10:30专门应对突发邮件或 *** ,被打断时不至于破坏全天节奏。

4. 用“情绪复盘”固化秩序感

睡前三分钟回答两个问题:

今天最顺畅的环节是什么?

明天想复制哪个动作?

自问:复盘会不会太 *** ?

自答:当答案具体到“我把钥匙挂回门后挂钩”这种颗粒度,大脑会分泌多巴胺,强化重复意愿。

有序生活的好处有哪些?

1. 认知带宽提升

哈佛大学实验显示,桌面整洁的人比杂乱者多30%的持续专注时长。当环境线索减少,大脑用于“过滤干扰”的能量降低,自然能把更多资源投入创造性思考。

2. 情绪稳定性增强

有序=可预测。可预测带来安全感,安全感降低皮质醇水平。你会发现,同样面对堵车,习惯提前10分钟出门的人心率波动更小。

3. 决策疲劳减少

奥巴马曾说“我只穿灰色或蓝色西装”,目的是减少早晨的决策数量。普通人也可以:

• 前一晚把衣服按“上装-下装-配饰”顺序摆好;

• 把午餐做成可复制的“模板餐”(例如蛋白质+蔬菜+全谷物)。

每天少做10个琐碎决定,一年就省下3650次意志力。

4. 人际关系润滑

准时赴约、及时回复消息、文件命名统一,这些细节在他人眼中等于靠谱。靠谱带来信任,信任带来机会。你不需要八面玲珑,只需把小事做到极致。

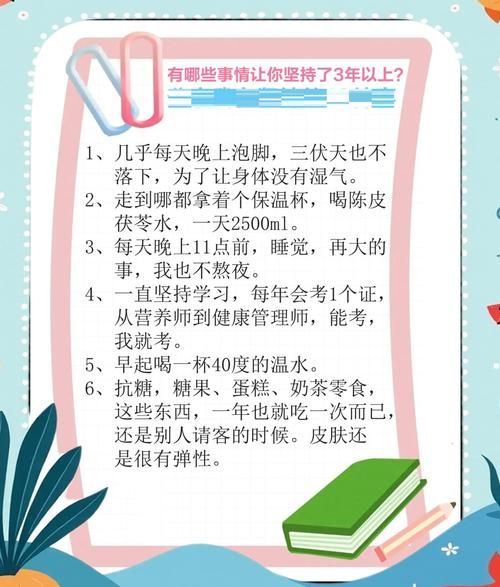

如何把有序生活变成长期习惯?

1. 绑定旧习惯

把“整理桌面”绑定在“喝完之一杯咖啡”之后,利用习惯堆叠原理,让新动作黏附在已有神经通路上。

2. 设置可见进度

用习惯链日历:每完成一天就在日历上画“X”,连续X链会触发“不想中断”的心理。

3. 允许“80分”状态

有序不是无菌实验室,出差、聚会、生病都会打乱节奏。提前设计更低限度版本:哪怕只做“铺床+写三件MIT”,也算守住底线。

常见误区与破解

误区1:一次买齐所有收纳工具

破解:先用手头鞋盒、文件袋做一周测试,确定动线后再购入匹配尺寸的工具,避免“工具反而制造新混乱”。

误区2:把日程排得满满当当

破解:在日历上用灰色块标出“空白时间”,让大脑有喘息空间,防止因过度紧凑而 *** 。

误区3:追求他人模板

破解:夜猫子不必硬抄5点起床日程,用90分钟深度块适配自己的昼夜节律即可。

下一步行动清单

- 今晚睡前,把桌面清空到只剩电脑和水杯。

- 明早起床,执行“铺床+写三件MIT”的2分钟仪式。

- 拍照记录“之一天”状态,七天后对比,你会亲眼看到变化。

当秩序成为默认设置,你会发现,生活不再是“应付”,而是“创造”。

评论列表