为什么“陪伴”成了当代家庭更奢侈的礼物?

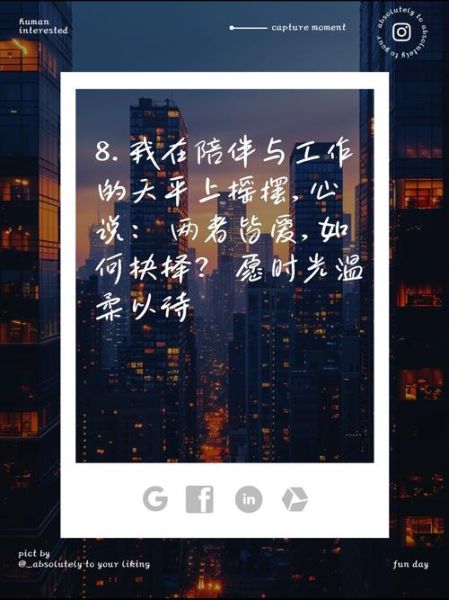

地铁末班车的冷气、凌晨两点的屏幕蓝光、孩子熟睡时额头的汗珠——这些画面每天都在提醒我们:时间被切割得越来越碎,而家人始终在原点等待。于是,“如何平衡工作与陪伴家人”不再是朋友圈的鸡汤,而是搜索引擎里真实跳动的需求。

自问自答:到底怎样才算有效陪伴?

Q:每天回家就躺沙发刷手机,算不算陪伴?

A:算“人在”,但不算“心在”。有效陪伴需要情绪在场:放下手机,用15分钟专注听孩子讲学校里的“小八卦”,比坐在同一张沙发各刷各的抖音更有温度。

Q:加班到十点,回家孩子已睡,还能怎么弥补?

A:把“大段时间”拆成“高密度瞬间”。例如:

- 早起10分钟做双人早餐,让孩子负责打鸡蛋;

- 午休时录一段30秒的语音故事,晚上睡前放给孩子听;

- 周末提前写好三张“惊喜券”,写上“今晚爸爸陪搭积木”“明早妈妈陪骑车”,让孩子自己抽签。

家人陪伴文案怎么写?三个真实场景模板直接套用

1. 朋友圈日常版:把平凡拍成电影

文案:“今天的晚霞是橘子味,小朋友说像妈妈煎的荷包蛋。我们蹲在路边数云朵,数到第七朵时,他偷偷把更大那块云塞进了我的口袋——原来快乐可以这么轻。”

写作要点:用味觉、触觉、动作细节代替“幸福”“开心”这类空洞词。

2. 品牌广告版:把产品写成“爱的翻译器”

文案:“她总说‘工作忙,别来回跑’。于是我订了一张周末回家的车票,把‘我想你’翻译成四个半小时的绿皮火车哐当声。到站时,她手里提着保温桶,里面是我18岁离家时更爱的玉米排骨汤——原来有些味道,一直在等我学会回头。”

写作要点:让产品成为情感载体而非主角,车票、保温桶、汤都是“爱的证据”。

3. 短视频脚本版:15秒讲一个反转故事

镜头1:加班深夜,男人对着电脑揉太阳穴(字幕:第127次错过女儿生日)。

镜头2:手机弹出女儿发来的语音:“爸爸,我把蜡烛插在你常坐的椅子上了,你吹的时候记得许愿哦。”

镜头3:男人突然合上电脑,冲进夜色,镜头定格在他手里攥着的半块小蛋糕。

文案:“成年人最勇敢的决定,是把‘以后’改成‘现在’。”

时间不够用?试试“场景化陪伴”清单

- 通勤路上:和孩子玩“猜声音”游戏,录下地铁报站、汽车喇叭,让他闭眼猜。

- 厨房战场:把洗菜叶变成“植物标本课”,用胶带把薄荷、香菜贴在笔记本上,写上发现日期。

- 睡前三分钟:玩“今天我最感谢…”接龙,父母先示范:“我最感谢你今天帮我拿拖鞋。”孩子会学着发现细节。

写给那些“愧疚感爆棚”的父母

心理学里有个词叫“足够好的妈妈”,意思是不必完美,只需在场。孩子不会记得你缺席的每一次家长会,但会记得某次下雨你脱下外套给他挡雨,记得你笨拙地给他梳歪了的辫子。与其纠结“家人陪伴文案怎么写”,不如先写一张“本周陪伴计划表”:周一拼乐高、周三公园捡落叶、周五一起烤糊的曲奇——这些“小事故”才是未来文案里最动人的素材。

彩蛋:把陪伴变成“家庭资产”的3个仪式

1. 声音银行:每月录一段“家庭播客”,主题随意,比如“妈妈小时候的糗事”“爸爸之一次做饭爆炸史”,存进云盘,十年后就是时光机。

2. 气味日历:每月选一种味道作为“家庭代表香”,六月是暴雨后的泥土味,十二月是烤栗子的焦糖味,来年闻到同款香气就能瞬间穿越。

3. 错误博物馆:把烤焦的蛋糕、缝歪的扣子、摔碎的碗用胶水粘好,贴上标签:“2024年爸爸尝试做舒芙蕾的灾难现场”——失败比成功更有家的味道。

最后,关掉这篇文章前,请把“如何平衡工作与陪伴家人”的搜索记录,替换成“今晚几点回家”的闹钟提醒。毕竟,所有动人的文案,都始于推开家门那一刻的真实拥抱。

评论列表