一、为什么“小时候文案生活”让人念念不忘?

提起“小时候”,脑海里立刻蹦出的是蝉鸣、冰棍、跳房子,还是作业本上的涂鸦、课桌里的辣条?这些碎片之所以动人,是因为它们自带情绪滤镜:时间把苦涩磨成了糖,把平凡镀了金。写文案时,只要抓住“情绪锚点”,就能让读者瞬间共情。

二、童年记忆如何描写?先找“五感坐标”

1. 视觉:用颜色讲故事

不要写“天很蓝”,而写“蓝得像被井水反复洗过的被单,晾在竹竿上滴着光”。把颜色嫁接到具体物件,画面立刻立体。

2. 听觉:让声音自带年代感

老式自行车链条的“咔啦咔啦”、爆米花机轰隆一声后的欢呼,这些声音一出现,年代感就扑面而来。

3. 嗅觉:气味是最快的时光机

雨后泥土混着青草味=放学狂奔回家的脚步;煤炉上的烤红薯味=冬天外婆的袖口。写气味时,直接关联动作或人物,记忆会更鲜活。

4. 味觉:把“好吃”写成“故事”

不是“糖很甜”,而是“偷含一颗话梅糖,舌尖先酸得皱起来,再慢慢渗出甜,像被老师表扬前的忐忑”。

5. 触觉:用温度唤醒身体记忆

竹席的冰凉、晒过太阳的棉被的蓬松、搪瓷缸烫手的边缘……触觉细节能让读者“皮肤共振”。

三、小时候文案生活的万能公式:物件+场景+情绪

自问:为什么“跳房子”比“游乐场”更打动人?

答:因为跳房子有“粉笔画的格子被雨水冲花,我们蹲在屋檐下重新描线”的场景,而游乐场缺了“等待”的情绪。

- 物件:粉笔、格子、屋檐

- 场景:雨后、蹲着、重新描线

- 情绪:焦急又期待的等待

四、三个“反套路”写法,让童年文案脱颖而出

1. 不写“快乐”,写“快乐的裂缝”

例:“我们笑得太大声,把树上的鸟巢震落了一只雏鸟,从此再路过那棵槐树,都踮着脚尖。”——快乐里掺一点愧疚,记忆更真实。

2. 不写“贫穷”,写“贫穷的创意”

例:“没有玩具汽车,就把拖鞋绑上绳子,拖着跑过晒谷场,扬起一阵金色的烟。”——匮乏反而催生了想象力。

3. 不写“离别”,写“离别的伏笔”

例:“转学那天,同桌把半块橡皮掰给我,说‘下次考试还借你’,后来才知道,那是我们最后一次考试。”——日常对话里藏刀子。

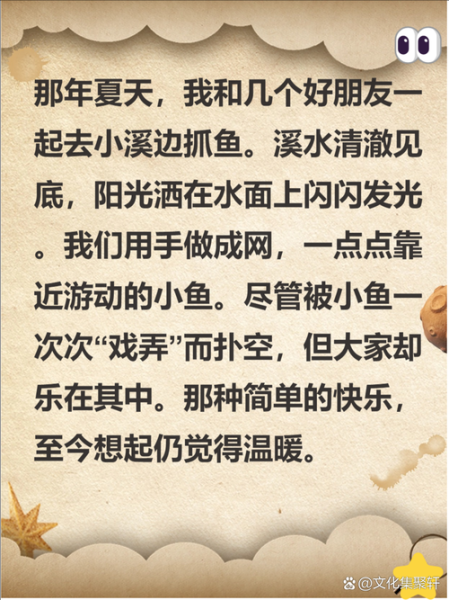

五、实战演练:把“放学路上”写成爆款文案

普通写法:“放学路上,我和小伙伴边走边吃辣条。”

升级写法:“辣条的红油滴在作业本上,像盖了‘及格’的章,我们追着夕阳跑,影子被拉得老长,长到以为能伸进未来的教室。”

答:它把“辣条”变成“及格的章”,把“夕阳”变成“未来的预告片”,平凡场景有了“象征意义”。

六、避坑指南:童年文案的三大误区

- 误区一:堆砌怀旧符号

满屏“跳皮筋、玻璃珠、大风车”会让读者疲劳。正确做法是选一个符号深挖,比如只写“玻璃珠”,但写它如何在泥地上滚出银河。 - 误区二:强行升华主题

“童年就像一场梦”这类总结太直白。不如写“醒来时,枕边还留着一颗没舍得吃的弹珠”,让主题自己浮现。 - 误区三:忽略时代差异

后没有“打陀螺”的记忆,可以替换为“四驱车赛道”。关键是找到“同代共鸣”而非“跨代硬凹”。

七、一句话总结:童年不是过去,是随时可以取用的“情绪银行”

写小时候文案生活,本质是“用成年人的笔,偷童年的糖”。只要记住:物件要具体,场景要动态,情绪要留白,就能让读者在字里行间,遇见自己的小时候。

评论列表