大学不是高中生活的延长线,而是一段需要主动设计、敢于试错、持续成长的旅程。很多人入学前都会问:如何享受大学生活?大学怎么过才精彩?答案并不唯一,但有一条原则——把“被动接受”变成“主动创造”。下面用自问自答的方式,拆解出可落地的行动清单。

为什么“享受”不等于“躺平”?

不少人把“享受”误解为熬夜刷剧、睡到自然醒、考前突击。真正可持续的享受,是**在成长中获得多巴胺**,而不是用短期 *** 透支未来。问问自己:毕业时,我希望简历上写什么?我想成为什么样的人?把这两个问题的答案贴在书桌前,每天对齐一次,就不会把自由浪费成空虚。

---如何在大一就锁定高含金量圈子?

社团、学生会、实验室、创业团队……选择太多,时间有限。判断标准只有一条:**能否让你遇到比自己厉害的人**。操作步骤:

- 开学前两周,列出3个最感兴趣的领域,各参加一次公开活动,感受氛围。

- 观察核心成员的状态:他们讨论的问题是否有深度?是否乐于分享资源?

- 用“小任务”测试:主动承担一次海报设计或活动主持,看团队是否给予反馈与成长空间。

两周后保留1个深度参与即可,**宁做1个组织的核心,不做5个组织的背景板**。

---课程表之外,怎样安排“第二课堂”?

如果把大学比作RPG游戏,学分只是主线任务,**隐藏剧情**才决定结局。推荐三条支线:

- 技能支线:每学期掌握一个硬技能,如Python、Pr、法语A2。用“项目制”学习:给自己设定一个可交付的作品,比如用Python做一份宿舍电费分析。

- 人脉支线:每月约见1位校友或行业前辈,提前在LinkedIn或校友群做功课,带着具体问题去请教。

- 体验支线:每学期完成1次“之一次”,之一次徒步露营、之一次即兴演讲、之一次卖旧书赚到1000元。这些经历会在简历的“个人亮点”里发光。

预算有限,如何低成本玩转城市?

大学所在的城市是一座待挖掘的宝藏。分享一个“50元城市漫游法”:

- 交通:办一张学生公交月卡,平均每日2元。

- 午餐:避开商业街,去老社区的小馆子,15元吃到本地人认证的招牌菜。

- 展览:关注城市博物馆、美术馆的免费开放日,提前预约。

- 夜生活:下载“Meetup”类App,参加外语角、读书会,免费且能结识跨校朋友。

把每次出行的照片、票据贴在手账里,毕业时就是一本独家城市记忆册。

---如何处理“室友摩擦”又不撕破脸?

室友是随机分配的,但关系可以后天经营。遇到矛盾时,用“非暴力沟通”四步法:

- 描述事实:“你上周有三天凌晨一点还在语音开黑。”

- 表达感受:“我第二天早八,被吵醒后很难再次入睡,很焦虑。”

- 说明需求:“我需要12点后保持安静。”

- 提出请求:“能否戴耳机或去阳台?如果游戏必须语音,我可以帮你找降噪耳机测评。”

多数冲突源于“猜测”,而非“恶意”。把问题放到桌面,反而能收获尊重。

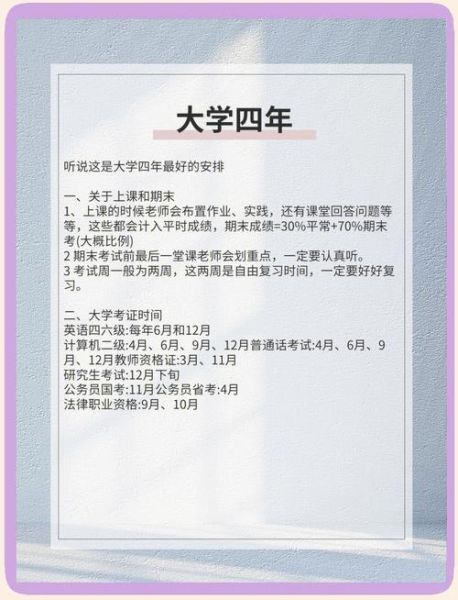

---想保研/留学,大几开始准备?

答案:大一布局,大二冲刺,大三收割。具体节奏:

- 大一:刷高绩点,尤其是通识课;主动进实验室打杂,混脸熟。

- 大二:选导师、定方向,争取署名一篇会议论文;寒暑假参加海外夏校或交换,提前适应学术英语。

- 大三:完成托福/雅思、GRE;用科研成果申请国家奖学金,为保研或PS(个人陈述)增加硬核素材。

不要等到大三才发现“绩点不够、经历空白”,那时只能被动内卷。

---如何谈一场不后悔的校园恋爱?

大学恋爱最珍贵的不是结果,而是**在单纯环境里学习“爱与边界”**。自问三个问题:

- 我是因为孤独,还是因为欣赏对方?

- 我们能否一起自习、一起运动,而不是只一起刷手机?

- 如果分手,我是否依然感谢这段关系让我成长?

把恋爱当作一门选修课:认真上课,也接受可能挂科。最遗憾的不是分手,而是从未真诚表达过喜欢。

---毕业时,如何让简历一眼被记住?

HR平均6秒扫一份简历,亮点必须“可视化”。用“数字+动词+结果”模板:

- “运营公众号,3个月粉丝从0到5000,单篇更高阅读10万+。”

- “带队获省赛金奖,负责商业计划书财务模块,拉动赞助2万元。”

- “在实验室独立完成XX实验,数据被导师用于SCI二区论文。”

把大学四年所有经历,浓缩成3行“高光时刻”,比写“性格开朗、责任心强”更有说服力。

---如何享受大学生活?大学怎么过才精彩?答案其实藏在每一天的小选择里:今天去图书馆还是去刷短视频?约见前辈还是宅在宿舍?把每个选择当作对未来的投票,四年后,你会感谢那个在大一就写下目标的自己。

评论列表