为什么“只想简单点”突然成了全民口头禅?

地铁广告、朋友圈文案、短视频弹幕,到处都在刷“只想简单点”。这四个字像一块海绵,吸走了加班后的疲惫、人际的拉扯、消费主义的焦虑。它到底在替我们喊什么?

自问:是收入不够高才想简单吗?

自答:年薪三十万与年薪三万的人都可能说同一句话,区别只在于前者想删繁就简,后者想逃离无力感。

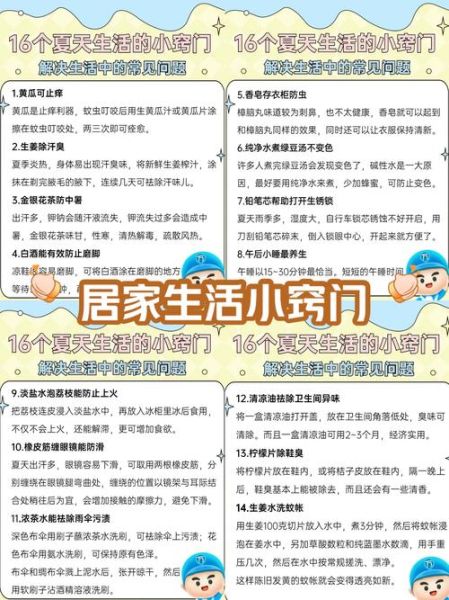

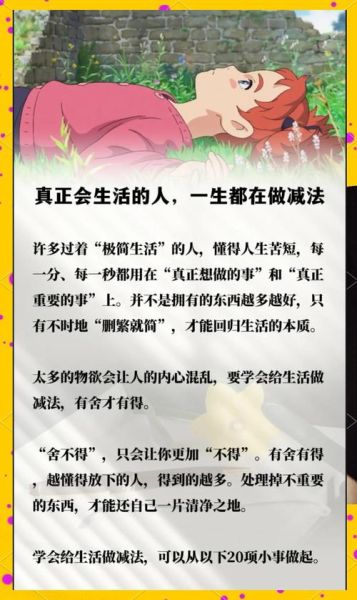

简单生活的三大误区,你踩过几个?

- 误区一:简单=苦行僧

有人把衣柜砍到十件T恤,把三餐压缩成燕麦,结果两周后报复性购物。简单不是数字游戏,而是“每一样留下的都让你心动”。 - 误区二:简单=低欲望

低欲望是被动的,简单是主动的。你可以热爱一支钢笔,却拒绝十支口红;可以沉迷露营,却不追新款帐篷。欲望被精选,而非被压制。 - 误区三:简单=一次性断舍离

断舍离像退烧药,简单生活是长期锻炼的免疫力。真正的敌人是“习惯性添置”,不是某件具体物品。

只想简单点的生活怎么做?五个可落地的微习惯

1. 给物品写“使用说明书”

每件新东西进门时,用便利贴写下:“我将用它完成什么具体场景?”

一周后检查,若答案模糊,立刻挂二手平台。这个 *** 把“以后可能用”翻译成“现在确实用”。

2. 设定“无通知时段”

手机飞行模式不是关机,而是给大脑一段不被算法投喂的空白。

自问:错过消息会错过几个亿吗?

自答:真有急事,对方会打 *** 。

3. 用“一进一出”对抗囤积

买新衬衫?先捐一件旧的。物理空间守恒,心理空间才会松弛。

4. 把社交分为“充电型”与“耗电型”

每周留两个晚上给能让你安静做自己的人,而不是必须扮演“有趣灵魂”的局。

5. 给生活加一个“慢动作按钮”

洗碗时感受水流,走路时数呼吸。简单不是做更少,而是更专注地做当下这一件。

简单生活的好处有哪些?身体与钱包同时给出答案

身体层面:皮质醇下降,睡眠变浅为深

日本早稻田大学跟踪调查发现,坚持“一进一出”原则三个月的人,夜间觉醒次数减少42%。因为视觉杂乱会 *** 杏仁核,让身体持续处于“还有事没做完”的警觉。

财务层面:支出曲线出现“隐形拐点”

不是收入增加,而是“非必要消费”自动蒸发。一位深圳设计师分享:当她开始给每件物品写使用说明书后,半年内信用卡账单下降38%,存款却多出五位数。

心理层面:决策疲劳被釜底抽薪

奥巴马只穿灰色或蓝色西装,不是耍酷,而是把脑力留给国家大事。普通人同理,衣柜精简后,早上多出的十分钟让通勤路不再狼狈。

当“简单”遇到家庭与职场,如何不翻车?

与家人:用“共享清单”代替“个人牺牲”

与其扔伴侣的纪念品,不如一起列出“全家最常用十件物品”。共识比强制更有力量。

与老板:把“极简”翻译成“高效”

汇报时别说“我想简单点”,而说“我优化了流程,节省团队小时”。语言对齐利益,阻力瞬间减半。

进阶:从“简单生活”到“简单人生”

当物品、信息、关系都被筛选过一轮,你会发现真正需要管理的只剩时间与注意力。

自问:如果明天只能做一件事,哪件会让明年的我感谢今天?

自答:把答案写下来,贴在最显眼的墙上,剩下的交给时间。

评论列表