为什么要在疫情中记录生活?

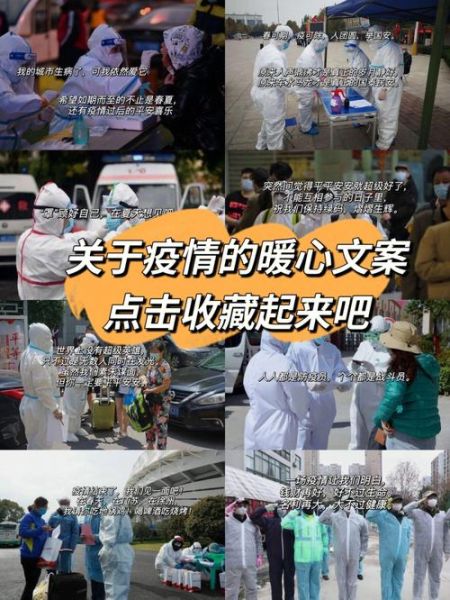

当口罩成为出门标配、核酸队伍排成长龙、城市按下暂停键,**普通人的日常被重新书写**。记录不仅是为了对抗遗忘,更是为了把碎片化的情绪、物资交换的暗号、邻里互助的温度,变成可以回看的“历史注脚”。

自问自答:疫情记录到底写给谁看?

写给未来的自己——当某天翻看这些文字,你会记得封控第天抢到一颗卷心菜时的雀跃;写给未曾谋面的陌生人——让他们知道,**一座城市的韧性藏在每户人家的锅碗瓢盆里**;写给此刻焦虑的你——把恐惧落在纸上,它就缩小了一圈。

疫情记录生活文案的三种切口

1. 时间轴式:用日期做锚点

- 模板:“3月18日|第7次核酸,棉签在喉咙里转了三圈,像搅动一池春水。”

- 亮点:把重复的动作写出陌生感,**用感官细节代替流水账**。

- 避坑:不要只写“今天做了核酸”,而要写“棉签刮过舌根时,尝到一丝金属味的紧张”。

2. 物品清单式:让物资开口说话

封控期间,一颗洋葱、一卷卫生纸都能成为主角。尝试这样写:

“4月2日|团购清单:30个鸡蛋、2斤青椒、1块生姜。鸡蛋在纸箱里晃荡,像未拆封的希望;青椒表皮有褶皱,却绿得倔强。”

技巧:给物品加人格化描写,**让沉默的物资替你发声**。

3. 对话速记式:捕捉楼道里的回声

邻居隔着两米距离交换蔬菜时的对话,比任何宏大叙事更动人:

- “我家有多的大蒜,换你三个橙子行吗?”

- “给你放门口了,喷了酒精,放心拿。”

关键:保留口语的停顿和方言,**真实比文采更锋利**。

如何写出“不矫情”的疫情文案?

自问自答:害怕写成“伤痛文学”怎么办?

把镜头拉远。**写“我”的同时写“我们”**:

❌“我一个人被封在14平米的房间,好孤独。”

✅“14平米的房间突然有了回声,原来整栋楼的咳嗽声能穿过墙壁。”

秘诀:用“共感”替代“自怜”,**让读者在你的文字里看见自己**。

疫情文案的隐藏价值:微型社会学样本

1. 记录“非典型秩序”

封控期间,电梯按钮旁出现牙签、小区绿化带变成菜园、志愿者防护服背后写着“彭于晏分晏”——这些**临时性规则**值得被记录:

“电梯里贴着手写告示:‘今日已消毒,按钮可用肘部操作。’告示边缘卷翘,像被无数胳膊蹭过的疲惫。”

2. 保存“声音档案”

凌晨一点的核酸喇叭、无人机巡逻的机械提示音、阳台合唱的《孤勇者》——**声音比画面更容易触发记忆**。可以写:

- “每天6:30,楼下大喇叭准时响起:‘请戴好口罩,有序下楼。’声音穿过窗帘,像一根绳子把我从梦里拽出来。”

- “晚上八点,对面楼有人吹口琴,《送别》的旋律飘在消毒水味的空气里。”

进阶技巧:让记录成为“可交互”的文本

1. 留白式写作

故意不写满,给读者参与空间:

“今天收到了 *** 物资包,里面有——(此处省略,留给读者想象)。”

效果:激发评论区的“接龙创作”,**你的文案变成一场集体写作**。

2. 数据可视化

把日常量化,反而更震撼:

- “封控第20天,累计吃掉:23包泡面、5斤胡萝卜、3罐午餐肉。胡萝卜切丝炒了7次,切成丁煮了5次,现在看见橙色就心慌。”

- “小区微信群从68人涨到312人,新增244个头像里,有39个是猫咪照片。”

疫情结束后,这些记录去哪了?

自问自答:需要公开吗?

可以做成一本**“封控手账”**:把核酸贴纸贴在手账本上,旁边写“3月贴纸是樱花图案,4月变成了‘清零’字样”;也可以把微信群里的互助信息打印出来,按时间顺序装订成册。**私人记忆一旦实体化,就获得了对抗时间的重量**。

最后的提醒:警惕“幸存者偏差”

记录时,别忘了那些声音更小的人:不会用智能手机的老人、睡在工地旁的临时工、穿防护服连续工作12小时的医护人员。**在“我”的故事旁边,留一行空白给他们**——哪怕只是写:

“今天做核酸时,看见一个拄拐的老奶奶,志愿者蹲下来帮她扫码。我排在后面,没来得及问她的名字。”

这样的留白,比完美的修辞更接近真实**。

评论列表