一个人并不等于寂寞,相反,**高质量的独处**是成年人更奢侈的自由。很多人把“独处”误读为“被世界抛弃”,其实只要掌握 *** ,**独自一人的时光也能开出花来**。下面用自问自答的方式,拆解“如何独处不孤独”与“一个人如何享受独处”这两个高频搜索问题,给你一份可落地的行动清单。

为什么有人越独处越焦虑?

焦虑的根源不是“一个人”,而是**没有建立与自我的连接**。当外界声音消失,内心的噪音就被放大:未完成的工作、被比较的人生、对未来的不确定……这些杂念像弹幕一样刷屏,自然坐立难安。

破解 *** :

- **给大脑装一个“降噪键”**:用番茄钟工作法,25分钟专注+5分钟放空,让思绪有出口。

- **把焦虑写下来**:准备一本“情绪手账”,把脑海里的乱麻逐条记录,写完撕掉或封存,**物理动作能切断心理反刍**。

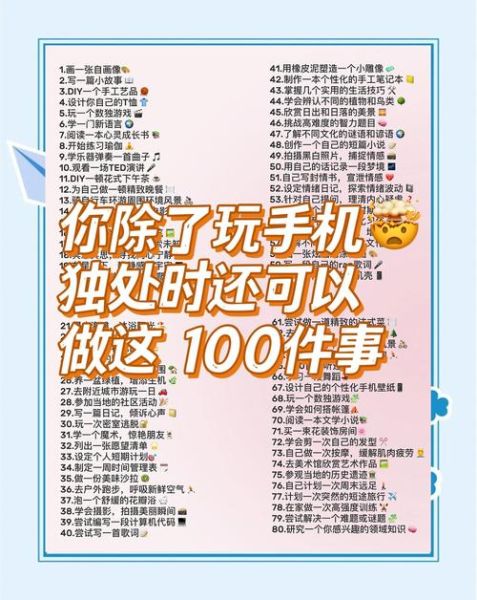

一个人在家可以做什么?

别把“在家”局限在刷手机。试试以下场景,**把日常动作升级为仪式感**:

1. 把厨房变成实验室

选一道从没做过的菜,跟着视频教程一步步来。**失败也没关系,锅碗瓢盆的碰撞声本身就是治愈白噪音**。做完拍照发社交平台,收获点赞的成就感能抵消“一个人吃饭”的落寞。

2. 把客厅变成私人影院

提前列好片单,关灯拉帘,准备一条厚毯子+一杯热红酒。**选片原则**:优先挑“节奏慢、画面美、台词少”的文艺片,比如《小森林》《海蒂和爷爷》,让视觉和味觉同步放松。

3. 把浴室变成SPA中心

点上香薰蜡烛,放一张爵士黑胶,用浴盐泡脚20分钟。**水温比体温高3℃更佳**,泡到额头微微发汗时,毛孔张开的瞬间像给灵魂做了一次深呼吸。

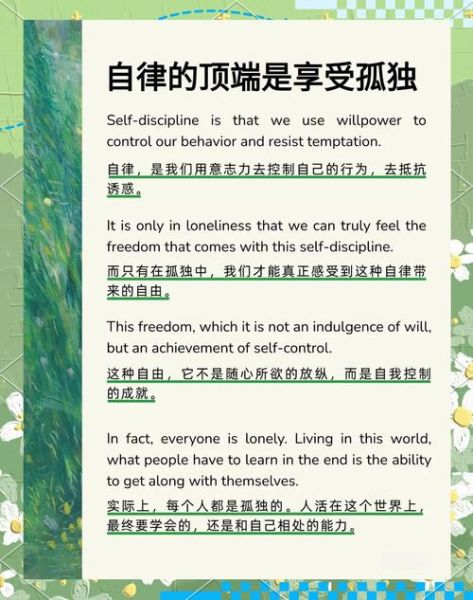

独处时如何提升自我?

真正的享受不是“杀时间”,而是**让时间在你身上留下痕迹**。以下三件事,坚持一个月就能看到变化:

- 微习惯阅读法:每天读10页纸质书,用便签写下金句贴在冰箱门,**视觉化积累**比打卡APP更有成就感。

- “一人技能”挑战:比如学尤克里里、练brush lettering、做手冲咖啡,**选择门槛低、成果可视的技能**,每周录一段进步视频,回看时会被自己的成长惊喜到。

- “第三空间”探索:每周去一个没去过的咖啡馆/书店/展览,**把独处从“家”延伸到城市角落**,新鲜环境会 *** 大脑分泌多巴胺。

如何对抗突如其来的孤独感?

即使做足准备,孤独也可能在某个黄昏突袭。这时候需要“急救包”:

“5分钟启动法”:立刻做一件需要动手的小事,比如整理抽屉、给植物换水、拼100片拼图。**身体动起来,情绪就会从冻结状态解冻**。

“声音陪伴法”:打开播客或脱口秀,**人声背景音能模拟社交场景**,但注意选轻松话题,避免情感类节目引发共鸣式emo。

长期独处如何保持心理健康?

把独处过成可持续的生活方式,需要建立“自我支持系统”:

- 固定“社交日”:每周约朋友吃一次饭,**刻意保留社交接口**,避免彻底封闭。

- “情绪体检”:每月用抑郁自评量表(SDS)做一次测试,**数据化监控心理状态**,超过警戒线及时求助。

- “能量补给清单”:列10件能让你瞬间回血的小事(比如晒被子、买鲜花、听老歌),**贴在冰箱上,状态低落时盲选一项执行**。

那些把独处过成诗的人,做对了什么?

观察身边“享受独处”的朋友,发现他们有三个共同点:

1. **不把“一个人”当缺陷**:朋友圈晒独居日常时配文“今日份自由”,**语言会反向塑造认知**。

2. **建立“专属仪式”**:比如每周三晚上穿正装吃泡面,**荒诞的仪式感反而消解了孤独的神圣感**。

3. **把独处当“创作土壤”**:作家村上春树在《我的职业是小说家》里写:“**写作是彻底的个人劳动,孤独是它的燃料**。”当你把独处定义为“创作时间”,孤独就变成了生产资料。

最后想说:独处不是技能,而是一种**需要反复练习的呼吸方式**。当你能在一盏茶、一本书、一段旋律里安顿自己,就会发现——**世界很吵,而你是自己的回声**。

评论列表