为什么幼儿园阶段是“热爱生活”的起点?

三到六岁是人格萌芽的黄金期,孩子的大脑像海绵,对“快乐”“美好”“我愿意”这类情绪词极度敏感。幼儿园通过每日重复的小仪式——**晨间问好、自主选区、植物浇水**——把“生活值得被认真对待”的信念悄悄植入孩子心里。家长若同步在家延续这些仪式,孩子会把热爱当成呼吸般自然。

幼儿园里藏着哪些“热爱生活”的魔法?

1. 微型社会体验:从“我”到“我们”

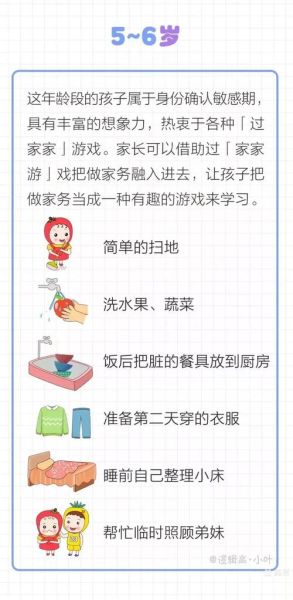

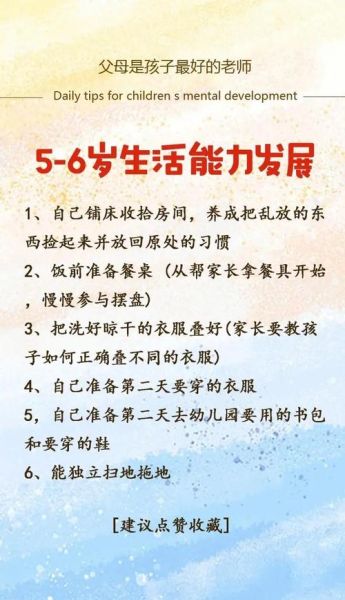

老师不会直接说“你要爱集体”,而是设计**值日生轮岗**:今天你是“餐具管理员”,明天他是“植物小医生”。孩子在被需要的感觉里,之一次体会到**“我的存在让班级更好”**,这份价值感正是热爱生活的内核。

2. 五感全开的环境:让枯燥变成惊喜

- **嗅觉**:烘焙区总有淡淡黄油香,孩子把味道和“等待”“分享”绑定。

- **触觉**:沙坑里的湿沙与干沙对比,手指在两种质感里学会“变化也可以很好玩”。

- **听觉**:午睡前的雨声白噪音,让孩子把“安静”与“安全”划上等号。

3. 失败也被庆祝:把“搞砸了”改写成“发现了”

颜料打翻时,老师不会皱眉,而是惊呼:“哇,这是谁创作的**抽象派地毯**?”孩子立刻从羞愧切换到兴奋,下一次遇到意外,之一反应不再是逃避,而是**“看看还能变出什么”**。这种思维迁移到生活里,就变成“下雨天也可以跳水坑”的热爱。

家长在家如何接力?三个关键场景拆解

早晨:用“选择”唤醒掌控感

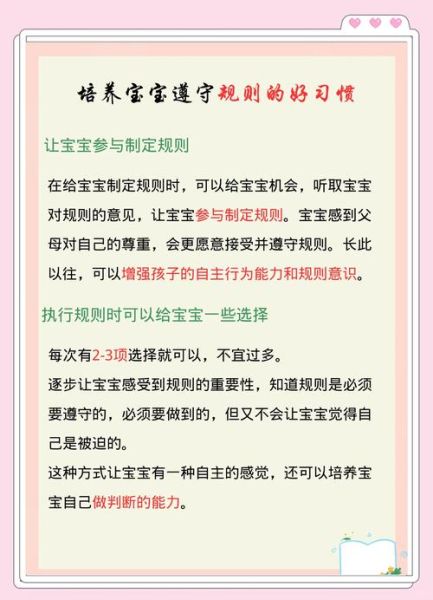

幼儿园晨间自主选区的秘密,在家可以复制为**“今天早餐你想用哪个盘子?”** 孩子选了蓝色鲸鱼盘,就会因为“这是我自己挑的”而多吃两口。别小看这十秒钟,它让孩子从起床气里挣脱,意识到**“新的一天由我决定”**。

傍晚:把“你做了什么”换成“你发现了什么”

接园时别问“今天乖不乖”,试试: **“你们班那棵小番茄今天有什么变化?”** 孩子会踮起脚描述:“它长了一根卷卷的须!” **描述细节=强化观察力=热爱生活的前提**,因为热爱往往始于“我注意到它了”。

周末:设计“无目的”的亲子时光

幼儿园的课程表看似松散,实则留白。家长周末可以照搬: - **无目的地散步**:不赶公园,不数步数,只问“这片叶子为什么一半红一半绿?” - **无作品的涂鸦**:只提供颜料,不规定“必须画太阳”,孩子反而会把红色涂满整张纸,并宣布“这是草莓味的夜晚”。 **留白=想象力=把平凡日子过成诗的能力**。

常见误区:别让“热爱生活”变成新压力

误区一:把仪式感做成打卡任务

家长看到幼儿园每天唱晨歌,回家也逼孩子唱,孩子很快厌倦。正确做法是**把仪式藏进日常**:刷牙时随口哼两句,孩子会把“音乐=快乐”而不是“音乐=任务”写进潜意识。

误区二:用物质奖励替代情感体验

孩子帮忙摆碗筷后,家长立刻塞一颗糖,久而久之孩子会问:“那今天我能得到什么?” 幼儿园的做法是**“情感反馈”**:老师给一个夸张的微笑击掌,孩子记住的是“被看见”,而非“被交易”。

自问自答:那些藏在细节里的困惑

Q:孩子在家总说“无聊”,是不是缺乏热爱生活? A:说“无聊”其实是“我不会自己找乐子”。可以学幼儿园老师,把玩具藏起来三分之二,**制造“匮乏感”**,孩子反而会用积木搭出“火箭邮局”。

Q:工作忙到飞起,怎么保证高质量陪伴? A:幼儿园老师带二十个孩子,秘诀是**“全神贯注的十分钟”**。家长每天睡前给孩子十分钟,关掉手机,只听他讲“今天最臭美的瞬间”,效果远超心不在焉的一小时。

Q:孩子怕黑,如何引导他发现夜晚的美? A:幼儿园会玩“手电筒探险”。家长可以在阳台挂一串太阳能小灯,晚饭后一起关掉大灯,看小灯自动亮起,孩子会把“黑暗=星星来了”写进记忆。

最后的小提醒:热爱生活不是教出来的,是“传染”出来的

幼儿园老师更大的秘密是:她们自己先相信“今天会有好事发生”。家长若能每天出门前对着镜子说一句**“今天也要好好玩”**,孩子听到的不是语言,而是语气里的雀跃。热爱生活,说到底是一场家庭合奏,幼儿园只是之一个音符。

评论列表