凌晨两点,朋友圈突然冒出一句“又emo了”,点赞的人比白天还多。为什么情绪总在夜里决堤?是不是白天戴的面具太紧,夜里才允许自己碎掉?

深夜emo的三大隐形推手

1. 褪黑素与血清素的“跷跷板”

夜里灯光一暗,大脑开始分泌褪黑素,血清素却随之下降。血清素掌管情绪稳定,它一低,人就自动滑向负面联想。白天被工作压住的委屈,此刻像退潮后的礁石,全部 *** 。

2. 信息过载后的“思维反刍”

睡前刷手机,算法不断投喂“同龄人年薪百万”“前任结婚”这类内容。大脑在疲倦状态下无法理性过滤,只能反复咀嚼最坏的可能性,形成“情绪反刍”——越想越真,越真越痛。

3. 孤独感的“放大镜效应”

白天身处人群,孤独被噪音稀释;夜里万籁俱寂,孤独被无限放大。哪怕只是空调滴水声,都能触发“全世界只剩我不好”的错觉。

如何走出情绪低谷:四步拆解法

之一步:给情绪“命名”而非“评判”

问自己:“我现在具体在难过什么?”

把模糊的感受拆成可描述的句子:

• “我焦虑的是下个月房租。”

• “我悲伤的是妈妈那句‘你变了’。”

当情绪被精准命名,它就从一头失控的野兽变成一张可查看的地图。

第二步:启动“身体优先”模式

心理学中的“具身认知”理论指出:身体状态会反向塑造情绪。

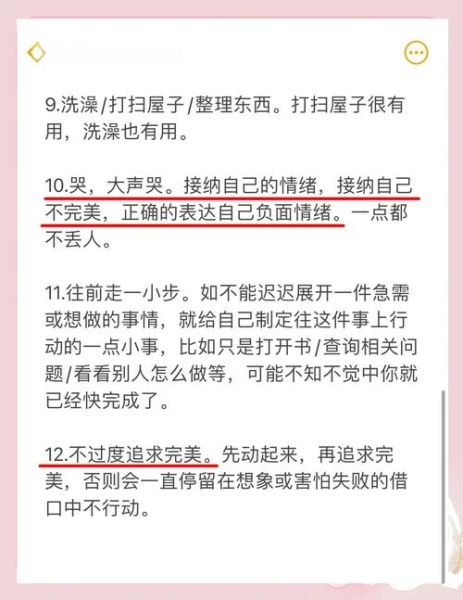

试试以下动作,任选其一:

• 冷水洗脸30秒,触发哺乳动物潜水反射,快速降低心率;

• 赤脚站在地板上,感受脚掌与地面的接触,把飘在空中的焦虑“按”回地面;

• 做20次深蹲,让血液涌向下肢,强行打断过度活跃的杏仁核。

第三步:建立“情绪急救箱”

提前准备一个实体盒子,放入:

• 一张写着“我撑过上次emo的证据”的便利贴(比如“去年被裁员,三个月后找到更喜欢的岗位”);

• 一段3分钟的语音备忘录,录下自己状态更好时的声音,低谷时播放,像未来的自己穿越回来拥抱此刻的你;

• 一张“允许崩溃”的契约,写着:“今晚可以哭,但明早9点必须出门买早餐。”

第四步:把“为什么是我”改成“我可以做什么”

emo时更爱问:“为什么倒霉的总是我?”

换个句式:“假设这是部小说,作者安排这个情节想让我成长什么?”

比如:

• 被分手→学会设立边界;

• 项目被否→练习接受“不完美的自己”;

• 存款见底→启动“极简生活实验”。

当痛苦被赋予叙事意义,它就变成升级的剧情杀,而非纯粹的惩罚。

长期策略:把深夜变成“自我修复时段”

1. 固定“emo时段”

每天给自己预留20分钟“专属崩溃时间”,比如23:00-23:20。其他时间若冒出负面情绪,告诉自己:“先存着,等会儿再崩溃。”

神奇的是,当情绪被允许存在,反而不再失控。

2. 用“低 *** ”替代“高 *** ”

睡前一小时:

• 关掉蓝光屏幕,改用暖光阅读纸质书;

• 听白噪音(雨声、篝火声)而非情绪化的歌单;

• 写“焦虑清单”,把明天要做的事倒空在纸上,给大脑一个“已处理”的信号。

3. 建立“情绪同盟”

找到可以深夜打扰的朋友,约定“不解决问题,只提供陪伴”。

关键话术:“我现在不需要建议,只想被听见。”

或者加入线上“emo匿名群”,规则是:只许说感受,不许给评价。你会发现,人类的脆弱如此相似,而相似本身就能止痛。

最后:允许自己“不彻底好起来”

走出情绪低谷不是一劳永逸的通关,而是学会与低谷共处。

就像天气不会永远晴朗,情绪也不会永远高涨。

下次emo来袭,记得对自己说:

“这不是倒退,是螺旋上升中的必经弯道。”

然后关灯,睡觉,明天太阳照常升起,而你已经比昨晚多了一点点经验值。

评论列表