真诚面对生活,听起来像一句老生常谈的口号,可真正把它落到日常,却常常让人手足无措。到底什么算真诚?为什么有人越努力越焦虑?这篇文章用自问自答的方式,拆解“真诚”二字背后的行动指南,帮你在混乱节奏里找回笃定。

真诚到底是什么?它跟“说实话”是一回事吗?

很多人把真诚简化为“不撒谎”,其实差得远。真诚是一种内外一致的状态:你的价值观、说出口的话、实际做的事,三者对齐,才叫真诚。举例:

- 嘴上说“健康之一”,却天天熬夜刷手机——这叫认知与行为分裂。

- 承认“我现在就是放不下手机”,然后给自己设一个逐步减少使用时长的计划——这才叫真诚。

所以,真诚首先是对自己诚实,不是对外表演。

---为什么越努力越焦虑?是不是不够真诚?

焦虑往往来自目标与真实需求错位。问自己三个问题:

- 我拼命加班,是真的热爱项目,还是害怕被同事比下去?

- 我报一堆网课,是想提升技能,还是担心“不进步就被淘汰”?

- 我晒健身打卡,是想变健康,还是想塑造自律人设?

如果答案偏向后者,你的努力只是在喂养“虚假自我”,焦虑自然水涨船高。真诚的做法是:把目标砍到最小可验证单位,比如“本周先每天走路6000步”,完成后记录真实感受,再决定下一步。

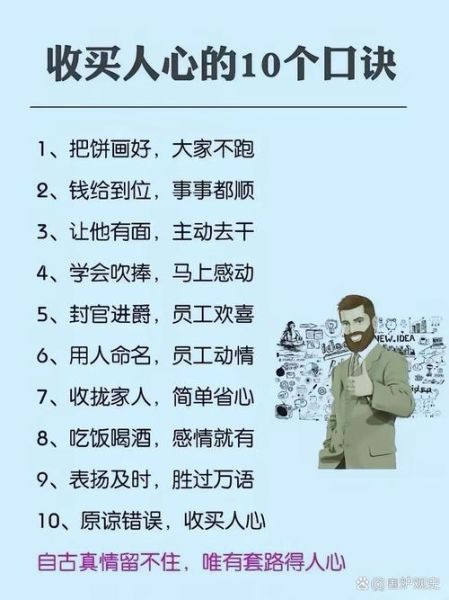

---真诚会不会让人变得脆弱、容易被利用?

这是最常见的担忧。真诚≠无脑袒露,它有三个保护层:

- 边界感:可以承认“我现在情绪很低落”,但不必把隐私细节告诉每个人。

- 可撤回:真诚允许你修正,今天说“我想转行”,下周发现只是倦怠,调整即可。

- 行动验证:用持续行动而非一次性掏心掏肺来证明真诚,反而更可靠。

换句话说,真诚是一种对自己负责、也对他人尊重的透明,而不是情绪倾倒。

---如何在职场中真诚而不“社死”?

职场真诚的关键是把情绪翻译成需求:

错误示范:会议上怒拍桌子吼“这方案烂透了!”

真诚示范:会后单独找负责人说“我对第三页数据存疑,担心上线后转化率会掉,能否给我半天时间做A/B测试?”

既表达了真实担忧,又给出解决方案,同事更容易接受,你也避免了情绪失控带来的后遗症。

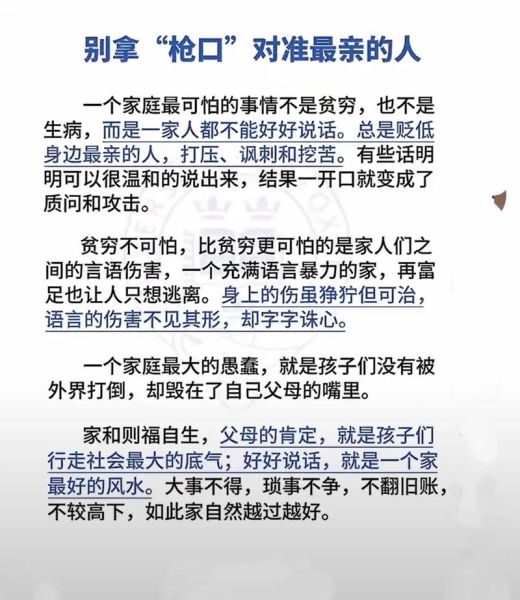

---亲密关系里,真诚会不会伤感情?

恰恰相反,长期压抑才会爆炸。真诚沟通可以套用“我观察到—我感受到—我需要”三步法:

- 观察:不带评判地描述事实——“这周你连续三天凌晨一点回家”。

- 感受:说自己的情绪——“我会担心,也有点孤单”。

- 需要:提出具体请求——“能不能每周至少两天在23点前回家,我们一起吃宵夜?”

这样既避免指责,又把真实需求摆在桌面,对方更容易共情。

---每天5分钟真诚自检清单

把下面三个问题设为睡前提醒,用语音备忘录回答,30天后回看,你会惊讶于变化:

- 今天哪件事让我最耗能?它跟我的真实目标一致吗?

- 我有没有为了面子说了违心话?下次可以怎么调整?

- 今天我对自己身体诚实了吗?(睡眠、饮食、情绪)

坚持记录,你会逐渐看清哪些“应该”是社会灌输,哪些“想要”才是内心声音。

---真诚带来的复利:从情绪内耗到能量盈余

当价值观、语言、行为对齐后,最直观的变化是决策速度翻倍:

- 不再纠结“要不要去那场不想去的聚会”,直接说“谢谢邀请,我需要休息”。

- 不再反复比较“哪个副业更赚钱”,而是先试水更符合兴趣的方向,用数据验证。

省下的精力会转化为创造力,形成正向循环:真诚→行动→结果→自信→更真诚。

---如果真诚让我失去机会怎么办?

短期内确实可能吃亏,比如拒绝酒局错过一次合作。但把时间拉长,你会吸引真正欣赏你底线的人与事。一位做设计的读者分享:他坚持不在作品里用盗版素材,前三年丢了不少急单,第四年却被一家重视版权的海外公司高薪挖走。真诚不是即时奖励,而是长期筛选机制。

---写在最后:把真诚变成肌肉记忆

真诚不是一场轰轰烈烈的宣言,而是一万次微小的对齐练习。今天可以先做一件小事:删掉一条违心的朋友圈,或者把“我没事”改成“我现在有点累,想先安静一下”。当这些动作不再需要心理建设,真诚就成了你的默认配置,生活自然少一分撕裂,多一分清爽。

评论列表