为什么“记录”这件事突然火了?

朋友圈、小红书、抖音,几乎每个人都在“记录生活”。可真正能让人停下来点赞、评论、转发的,从来不是流水账,而是带着情绪与细节的故事。 自问:到底什么样的文字才算“记录”而不是“汇报”? 自答:当读者能在你的句子里闻到早晨咖啡的苦味、听见地铁进站的轰鸣,那一刻,你就成功了。

之一步:把“今天吃了什么”写成“今天为什么想吃”

很多人写记录,之一句就是“今天吃了火锅”。 换个角度:“加班到十点,胃像被拧紧的毛巾,只有牛油翻滚的声音能把它松开。” 要点拆解: - 把“动作”换成“动机”——不是“做了什么”,而是“为什么做”。 - 把“名词”换成“感官”——不是“火锅”,而是“牛油翻滚的声音”。 - 把“时间”换成“情绪”——不是“十点”,而是“被拧紧的毛巾”。

第二步:用“镜头语言”代替“上帝视角”

上帝视角:今天去了公园,天气很好。 镜头语言:“长椅的漆掉了一块,像地图上的孤岛,我坐上去,阳光刚好填满那块空缺。” 自问:为什么镜头语言更动人? 自答:它让读者成为场景的“共犯”,而不是旁观者。 操作清单: - 先锁定一个“取景框”——长椅、地铁扶手、厨房水槽。 - 再给取景框一个“瑕疵”——掉漆、指纹、水渍。 - 最后让“光线”或“声音”介入——阳光、风声、邻居的钢琴。

第三步:把“我”藏起来,让“物”说话

直接抒情容易尴尬,借物抒情才高级。 案例: “杯子里的冰块咯噔一声,像替我回答了‘要不要加单’。” 自问:如何找到能替自己说话的“物”? 自答: - 选“正在使用”的物——耳机、钥匙、外卖袋。 - 给它一个“拟人动作”——耳机线缠绕像拥抱,钥匙碰撞像鼓掌。 - 让动作带出“潜台词”——缠绕=不舍,碰撞=催促。

第四步:把“一天”拆成“三个五分钟的切片”

完整记录24小时既冗长又乏味,只保留三个“心跳加速”的瞬间即可。 示范结构: 1. 07:35 地铁门关上前一秒,冲进去,冷气扑到脸上像被陌生人拥抱。 2. 12:10 电梯里闻到隔壁女孩的洗发水味,想起十年前同桌的头发。 3. 23:48 冰箱灯亮起的瞬间,才想起今天忘了吃午饭。 自问:为什么是“五分钟”? 自答:五分钟刚好够情绪升温,又来不及降温。

第五步:把“结尾”写成“回声”

别用“今天真开心”收尾,留一个“回声”让读者自己撞上去。 示例: “走出便利店,风把门带上,‘叮’的一声,像白天最后一枚硬币掉进储蓄罐。” 回声技巧: - 回到开头出现的“声音”或“动作”。 - 用“像……一样”制造余味,而不是结论。 - 让读者在回声里听见自己的心跳。

高频疑问快答

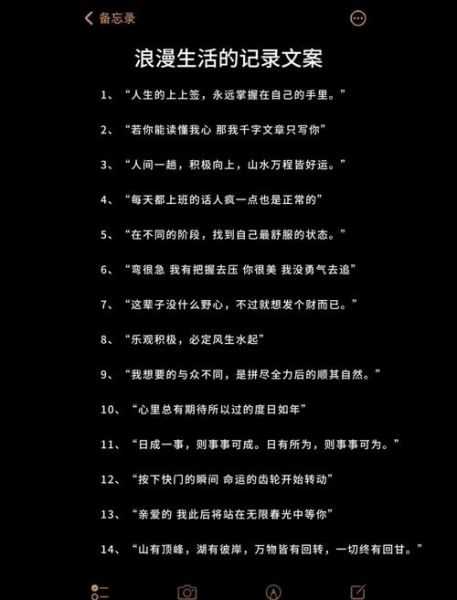

Q:怕写得太矫情怎么办? A:把形容词砍掉一半,留下动词和名词。 Q:没时间慢慢打磨怎么办? A:用手机备忘录先写“关键词”,晚上再扩写。 Q:怕熟人看到尴尬怎么办? A:把地点和姓名“模糊化”,保留情绪和细节。

一个完整示范:从草稿到成稿

草稿:今天下雨,没带伞,被淋湿,回家洗澡。 成稿: “雨线把路灯切成碎片,我踩着它们跑,像踩坏一串串玻璃珠。 钥匙 *** 锁孔时,指尖的水滴顺着门把流下,像替我道歉:‘对不起,又让你担心。’ 热水冲到背上,才发现雨原来是温的,只是风太冷。” 改动拆解: - 删掉“今天”“回家”等无效信息。 - 加入“玻璃珠”“指尖的水滴”等可触细节。 - 用“对不起”把天气和情绪缝在一起。

把记录变成“时间胶囊”的三个习惯

1. 每周选一张照片,写100字“背面故事”,存在云盘。 2. 把外卖小票贴在日记本,旁边写一句“当时饿到什么程度”。 3. 给旧物拍“遗照”,写它最后一次被使用的场景。 当未来的你打开这些胶囊,会闻到2024年夏天的雨味。

评论列表