把生活融入工作,并不是把办公室变成卧室,而是让日常的小确幸成为高效与创意的燃料。很多人以为“平衡”是把两块拼图严丝合缝地拼在一起,其实更像把两种颜料调和,调出新的颜色。

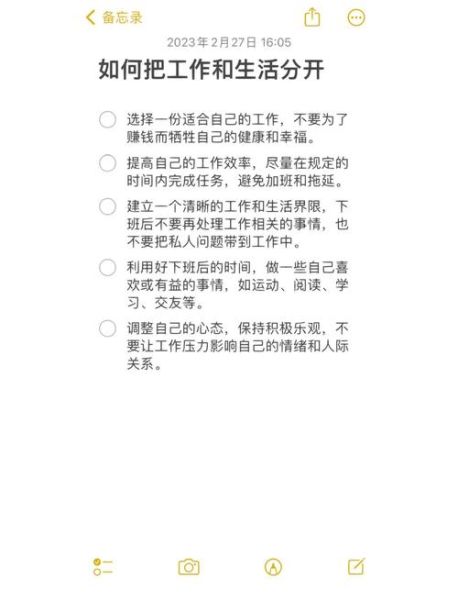

(图片来源 *** ,侵删)

为什么要把生活带进工位?

先自问:如果一天小时全部卖给KPI,第二天醒来会不会只剩空壳?

**答案:会。**当生活缺席,灵感枯竭、情绪耗损、身体报警,效率反而雪崩。

- 情绪续航:一杯手冲咖啡的仪式感,能把焦虑值从红条拉回黄条。

- 灵感触发:午休散步看到的落叶形状,可能变成下午海报的主视觉。

- 身体预警:连续伏案小时,颈椎会替生活发出 *** 。

如何把生活场景搬进格子间?

1. 时间颗粒度:分钟也能开花

把番茄钟的分钟休息,升级为“生活快闪”。

- 分钟做一组肩颈拉伸,用Keep的办公室碎片课程。

- 分钟给绿植喷水,看水珠在叶面滚一圈。

- 分钟写三行日记,把此刻的味觉、触觉、听觉存档。

2. 空间微改造:工位是生活博物馆

问自己:我的桌面除了电脑还能长出什么?

- 嗅觉锚点:放一块雪松木扩香石,闻到木质调就进入专注模式。

- 触觉治愈:键盘旁摆一块火山石,手指摩挲时释放压力。

- 视觉彩蛋:把旅行票根贴在显示器边框,每抬眼都是一次微度假。

3. 任务游戏化:把To Do List变成生活剧本

把“写方案”改写成“帮客户策划一场春日野餐”,**情绪瞬间从被动转主动**。

| 原始任务 | 生活化改写 | 触 *** 绪 |

|---|---|---|

| 回复邮件 | 给远方笔友回信 | 期待 |

| 数据复盘 | 整理去年种番茄的生长曲线 | 好奇 |

| 周会汇报 | 分享本周发现的宝藏播客 | 分享欲 |

如何防止“生活化”变成“拖延症”?

边界感:给生活元素加“时间锁”

自问:刷手机相册算不算生活融入?

**答:不算,那是逃避。**真正的融入需要“触发—行动—关闭”的闭环。

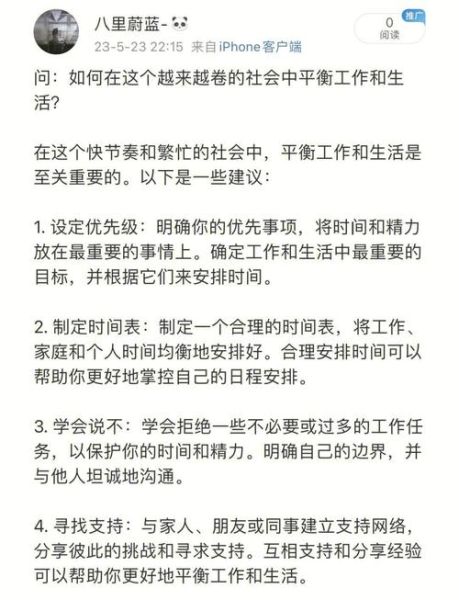

(图片来源 *** ,侵删)

- 设定**“生活闹钟”**:分钟倒计时结束,立即回到主任务。

- 使用**“场景开关”**:戴上降噪耳机=进入深度工作;摘下耳机=允许生活探头。

优先级:用“能量值”而非“紧急度”排序

传统四象限把人变成机器,试试“能量—成果”矩阵:

- 高能量高成果:上午写方案,大脑清醒时攻坚。

- 高能量低成果:下午整理书架,顺便让眼睛离开屏幕。

- 低能量高成果:把会议录音丢给AI转写,自己泡脚回血。

- 低能量低成果:直接删掉,比如无目的刷短视频。

真实案例:一个文案人的一天

:-,我如何靠“生活碎片”写完一篇万赞推文?

07:30 通勤地铁

观察对面女生耳机线的缠绕方式,**记下“混乱中的秩序”**,成为推文开头比喻。

10:00 写稿卡壳

去楼梯间给多肉拍照,逆光下的叶尖透明感,**启发我用“半透明的坚持”形容品牌态度**。

14:00 客户改稿

用午休排队买咖啡的时间,听完一期《跳岛FM》,**把主持人说的“语言的褶皱”直接写进标题**。

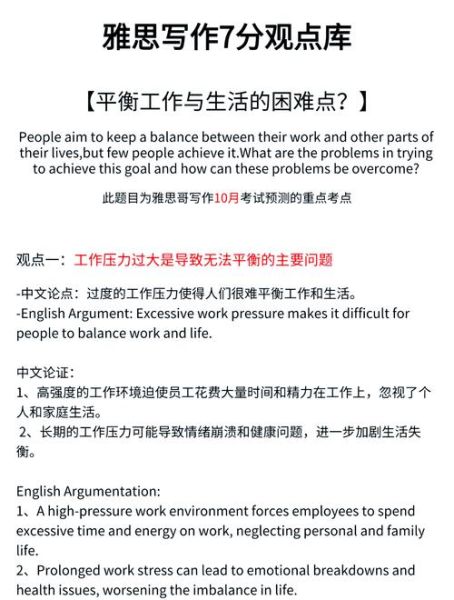

(图片来源 *** ,侵删)

19:00 加班收尾

用便签纸折一只纸鹤,贴在显示器上,**提醒自己“再改一版就让它飞走”**,心理暗示减少拖延。

工具清单:把生活搬进工作的件小物

- 气味便利贴:不同香味标记不同项目,闻到柠檬=进入创意脑。

- 迷你手账本:只记录“今天最可爱的瞬间”,下班前读一遍,负面情绪清零。

- 机械键盘轴体:换成“段落轴”,打字声像雨落屋檐,码字变成享受。

- 站立式办公桌:升起桌面时同步播放City Pop歌单,身体与音乐一起摇摆。

最后的自问:生活与工作,到底谁成就了谁?

答:**不是平衡,是共生。**当你允许生活在工作中自然流淌,工作也开始回馈生活——更高的收入、更广的视野、更自由的时间。所谓把生活融入工作,不过是把“我要活下去”升级为“我要活得好”。

评论列表