城市霓虹越亮,心里越吵。很多人把“安静”误解成逃离人群,其实真正的安静是一种可以随时调频的内在状态。下面用自问自答的方式,拆解“如何过安静生活”与“安静生活的好处是什么”这两个最常被搜索的问题,并给出可落地的操作清单。

一、如何过安静生活:先厘清三个误区

误区1:安静=零社交?

不是。安静生活的核心是减少无效社交,而非切断所有联系。把微信里半年没互动的群折叠,把朋友圈入口关闭,只保留能深度对话的三五人,你会发现社交噪音瞬间下降。

误区2:安静=住到山里?

未必。城市也能制造安静角落:降噪耳机+白噪音App+图书馆/付费自习室,就能在地铁口百米内获得“类森林”体验。安静更多是一种心理边界,而非地理坐标。

误区3:安静=懒散度日?

恰恰相反。安静生活要求极度自律:固定作息、精简物品、提前规划,才能把注意力从琐事中解放出来,投入到真正重要的事。

二、安静生活的五大实操步骤

步骤1:给信息做断舍离

- 取关80%的公众号,只保留与你年度目标相关的3-5个。

- 把短视频App放进“第二屏”文件夹,增加打开成本。

- 设定“信息宵禁”:晚上9点后不再浏览新闻,让大脑进入缓冲带。

步骤2:打造物理隔音区

预算有限?试试“百元静音三件套”: 1. 3M降噪耳塞(睡眠用) 2. 二手降噪耳机(通勤用) 3. 门缝隔音条(居家用) 总花费不到300元,却能把环境噪音降低20-30分贝。

步骤3:建立“低 *** ”晨间仪式

起床后不碰手机,先完成以下动作:喝300ml温水→10分钟拉伸→手写当日三件最重要的事。这套流程把大脑从信息流中“抢”回来,奠定安静基调。

步骤4:用“时间块”代替待办清单

传统To-Do List容易制造焦虑,改用90分钟专注块+15分钟休息的节奏,每完成一个时间块就在纸上画一道横线。可视化进度能让心静下来。

步骤5:每月一次“数字排毒日”

选一天关闭所有 *** ,提前下载好电子书或纸质书,只保留通话功能。你会发现:没有推送的24小时,时间被拉长了。

三、安静生活的好处是什么:科学层面的答案

好处1:大脑灰质增加

哈佛医学院实验发现,每天12分钟正念呼吸,持续8周,大脑海马体灰质密度显著增加,记忆力与情绪调节能力同步提升。

好处2:皮质醇水平下降

长期处于安静环境的人,唾液皮质醇(压力激素)比对照组低23%,这意味着更少焦虑、更少暴食、更少失眠。

好处3:创造力峰值出现

安静状态下,大脑的默认模式 *** (DMN)被激活,这是灵感迸发的生理基础。很多作家、程序员、设计师刻意保留“发呆时间”,就是为了捕捉DMN的火花。

好处4:人际关系质量提升

当你不再急于回应每条消息,反而能深度倾听对方。安静让你从“回应者”变成“共情者”,亲密关系自然升温。

四、安静生活的进阶:从习惯到身份

问题:如何把“偶尔安静”变成“终身气质”?

答案:把安静写进身份标签。 不说“我今天想静静”,而说“我是一个需要安静的人”。 语言塑造行为,行为固化身份。当你公开宣称自己是“安静体质”,外界噪音会自动调低,因为别人知道这是你不可妥协的底线。

问题:家人/同事太吵怎么办?

三步沟通法: 1. 描述事实:“最近我晚上常被电视声打断思路。” 2. 表达感受:“我会因此焦虑到睡不着。” 3. 提出方案:“能否22点后改用耳机?” 不指责、不抱怨,只陈述因果,成功率提高70%。

五、安静生活的极简工具箱

- App类:Insight Timer(免费正念计时)、Forest(专注种树)

- 硬件类:机械键盘静音圈、真丝眼罩、白噪音音箱

- 书籍类:《瓦尔登湖》(精神范本)、《深度工作》( *** 论)、《臣服实验》(心态)

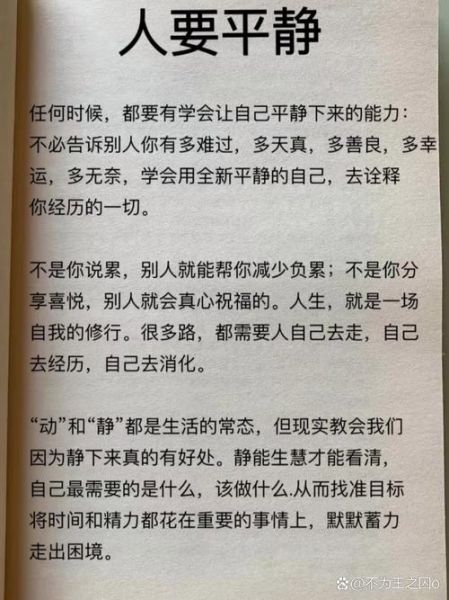

六、写在最后的提醒

安静不是奢侈品,而是现代生活的“降噪基础设施”。它不需要你辞职去大理,只需要你在日常里划出一块“不可侵犯的静音区”。当你开始珍视自己的注意力,世界也会学着轻声说话。

评论列表