为什么突然就不想面对生活了?

很多人会在某个清晨醒来,盯着天花板,心里冒出一个声音:“今天能不能不上班、不社交、不做任何决定?”这种突如其来的倦怠感,并不一定是抑郁症,却足够让人寸步难行。

自问:是身体累,还是心累?

自答:如果连续睡满十小时仍旧乏力,多半是情绪在报警。

逃避心理背后的三大隐形推手

- 完美主义陷阱:把“必须一次做好”当成信仰,失败一次就全盘否定自己。

- 情绪债务堆积:过去未处理的委屈、愤怒、羞耻,像后台程序偷偷耗电。

- 意义感赤字:每天忙到深夜,却说不清为谁辛苦为谁甜。

不想面对生活时,身体在发出什么信号?

1. 胃部持续紧绷:压力激素让消化系统进入“战时状态”。

2. 凌晨三点自然醒:皮质醇峰值提前,大脑开始预演明天的灾难片。

3. 对甜食或短视频上瘾:多巴胺成为唯一触手可及的止痛药。

三步拆解“今天先逃了”的冲动

之一步:把模糊的痛苦翻译成具体句子

写下“我不想面对”后面跟着的完整内容:

“我不想面对领导在群里@我,因为我害怕方案被当众否定。”

当恐惧被拆成可命名的小块,它的体积已经缩小一半。

第二步:给情绪加一个“限时外挂”

允许自己颓,但设定倒计时:

“接下来的30分钟,我可以躺平、刷手机、不回答任何消息。”

时间一到,用身体带动大脑——洗把脸、倒杯水、站到阳台上深呼吸三次。

第三步:制造“最小行动”的成就感

把任务切成5分钟就能完成的颗粒:

- 只打开文档,写下标题;

- 只把脏衣服放进洗衣机,不等待洗完;

- 只给久未联系的朋友发一个“在吗”。

完成后立刻在备忘录打勾,视觉化的进步会骗过大脑的抗拒系统。

长期策略:把生活调成“可持续模式”

建立情绪急救包

在备忘录建一个专属歌单、一段自我对话模板、一张存满猫狗照片的电子相册。

情绪海啸来临时,先打开急救包,再决定要不要继续下沉。

设计“低功耗”日程表

把每天最重要的三件事排在上午意志力最满格的时段。

其余任务用“批处理”解决:统一回复消息、统一处理家务、统一采购日用品。

寻找“同温层”而非“鸡汤层”

加入豆瓣“我今天也不想上班”小组,或微信“丧丧互助群”。

重点不是互相安慰,而是互相见证:原来大家都一样狼狈,于是狼狈变得可以忍受。

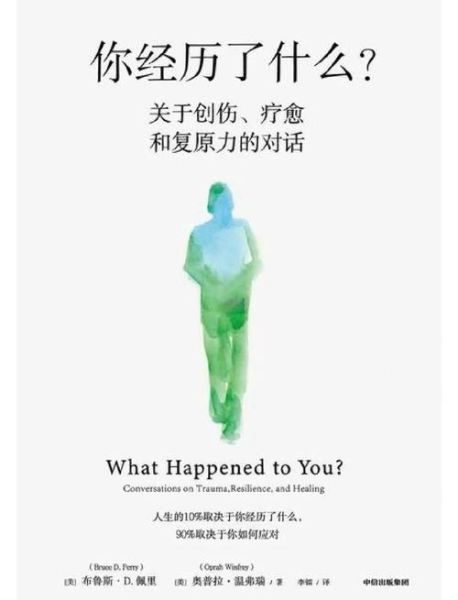

什么时候该寻求专业帮助?

如果连续两周出现以下任意两条,建议预约心理咨询:

- 每天大部分时间心情低落;

- 对曾经喜欢的事物失去兴趣;

- 食欲或体重明显波动;

- 出现“活着没意思”的念头,哪怕只是一闪而过。

一个真实案例:从“请假羞耻”到“周三休息日”

阿禾,互联网运营,曾因连续加班在地铁里晕倒。之一次请病假时,她在钉钉上反复修改理由,生怕被判定为“矫情”。

转折点发生在她读到一句话:“公司离开谁都转,但你离开自己就完了。”

她开始固定把周三下午设为“个人维护时段”:关掉企业微信,去公园长椅晒太阳,或到图书馆发呆。

三个月后,她的绩效不降反升,因为周三的空白让其余四天效率奇高。

写给此刻正在滑手机的你

逃避并不可耻,它曾是祖先面对猛兽时的保命本能。

真正的勇敢不是永不退缩,而是退到安全距离后,仍能抬头辨认方向。

今天如果实在太难,那就先做一件小到可笑的事:把这篇文章收藏,然后关掉屏幕,去给自己倒一杯温水。

温水入喉的瞬间,你会听见身体说:谢谢,我还在努力。

评论列表