假期本该是放松身心的黄金时段,可许多人却被加班、家务、社交轮番轰炸,反而比上班更累。假期如何平衡工作与生活?答案:把“必须做”压缩到最小,把“想要做”放大到更大,用一张“弹性时间表”取代死板的待办清单。

(图片来源 *** ,侵删)

为什么假期越休息越累?三大隐形杀手

很多人把“累”归咎于事情太多,其实真正让人疲惫的是以下三点:

- 隐形加班:微信群里一句“在吗?”就把你拉回工位,碎片时间被切割得七零八落。

- 情绪劳动:陪亲戚聊天、应付同学聚会,表面微笑,内心却在消耗能量。

- 报复性熬夜:白天被占满,夜里舍不得睡,结果第二天更昏沉。

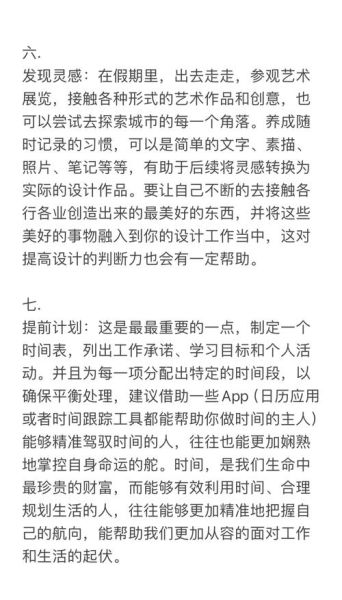

假期忙碌生活怎么安排?一张“三色时间表”搞定

把一天分成绿色(深度休息)、黄色(必要事务)、红色(高能量输出)三个色块,按色块而非按分钟执行,既保留弹性,又避免失控。

绿色块:每天留2小时“无输入”时段

关掉手机、电脑,只做散步、冥想、发呆这类低 *** 活动。大脑在“无输入”状态下会启动默认模式 *** ,帮助记忆整合、情绪消化。

黄色块:把家务、缴费、回复邮件打包处理

设置“批量处理”闹钟,例如每天上午10:00-11:00集中完成所有琐碎任务,避免它们像弹窗一样整天跳出来打断你。

红色块:只做20%能带来80%快乐的事

与其列10个景点打卡,不如挑2个最想去的深度游;与其约5波朋友,不如和1位知己长谈。把高能量时段留给真正滋养你的人与事。

(图片来源 *** ,侵删)

如何优雅拒绝“假期绑架”?三句万能话术

拒绝不是冷漠,而是对双方时间的尊重。

- “我这周已经安排了充电时间,下周再约可以吗?”——把拒绝变成延期,减少对方失落感。

- “这次我想试试‘慢旅行’,就不跟大家一起赶行程啦。”——用个人成长当理由,没人会反驳。

- “公司临时加了线上会议,我得上传一份报告,咱们改语音聊?”——把责任推给不可抗力,同时给出替代方案。

亲子家庭版:让孩子也参与“假期设计”

与其安排满档补习班,不如开一场“家庭圆桌会议”:

- 每人写下“我想做的三件事”,贴到冰箱门投票。

- 把选中的活动按“动静交替”排序:上午爬山(动),下午拼图(静),避免体力透支。

- 设置“妈妈/爸爸的独处30分钟”,让孩子知道休息也是正当需求,从小培养边界感。

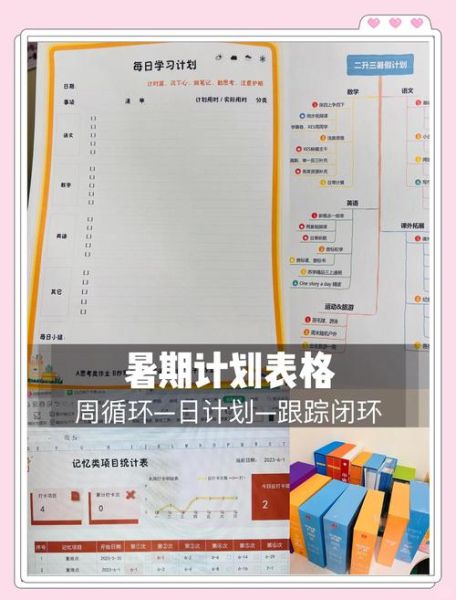

打工人应急方案:只有一天假也能回血

如果假期被压缩到只剩一天,试试“12小时重启法”:

| 时间段 | 动作 | 目的 |

|---|---|---|

| 7:00-8:00 | 公园快走+耳机听播客 | 轻运动唤醒身体,信息输入不烧脑 |

| 8:00-9:00 | 早餐时写“烦恼清单” | 把焦虑倒出来,避免它全天萦绕 |

| 9:00-12:00 | 深度处理一件拖延已久的小事 | 完成感带来多巴胺,比刷手机更爽 |

| 12:00-13:00 | 午餐+闭眼午休20分钟 | 给大脑“快速充电” |

| 13:00-15:00 | 看一部收藏已久的电影 | 沉浸式娱乐,彻底切断工作思绪 |

| 15:00-16:00 | 整理房间+扔东西 | 物理空间清爽,心理空间同步轻盈 |

| 16:00-17:00 | 给家人/朋友打一个长 *** | 情感联结比任何解压方式都长效 |

| 17:00-19:00 | 准备一顿“仪式感”晚餐 | 用味觉标记这一天的特殊性 |

假期结束前的“防抑郁”仪式

周日晚上emo是常态,因为大脑预感到第二天的高压。提前做三件事,能把情绪滑坡降到更低:

- “明日三件好事”预写法:睡前写下明天期待的三件小事,例如“食堂新出的咖喱饭”“地铁刚好有座位”,让大脑从“抗拒”转向“期待”。

- “5分钟桌面清空”:把电脑桌面、背包、玄关的杂物一次性归位,周一早上看到整洁环境,焦虑值瞬间下降。

- “睡前30分钟无屏”:用纸质书或白噪音替代蓝光,提升褪黑素分泌,避免“假期时差”。

长期主义:把假期模式拆成日常插件

更好的假期不是逃离生活,而是把生活调成喜欢的频道。试着把假期里让你充电的元素拆成“15分钟日常插件”:

(图片来源 *** ,侵删)

- 工作日午休时,在公司楼下晒10分钟太阳,模拟假期“绿色块”。

- 把周三晚上设为“家庭游戏夜”,延续亲子互动节奏。

- 每月最后一个周五请假半天,独自看展或徒步,制造“迷你假期”。

当这些插件成为习惯,你会发现“假期如何平衡工作与生活”不再是年度难题,而是每天都在发生的微小选择。

评论列表