为什么我们会觉得生活失控?

很多人把“失控”归咎于时间不够、任务太多,其实根源在于决策疲劳与情绪内耗。当大脑每天要做上百个琐碎决定,从早餐吃什么到回哪条微信,意志力被一点点耗尽,自然产生“被生活推着走”的窒息感。

如何掌握生活的之一步:建立“可视化”系统

1. 把抽象焦虑变成具体数字

问自己:“我究竟在担心什么?”把答案量化。例如:

- 担心存款不足 → 计算每月固定支出与紧急预备金缺口

- 担心健康 → 记录最近一周睡眠时长、步数、饮水量

当模糊情绪被拆成可观测指标,大脑会自动进入“解决问题”而非“持续恐慌”模式。

2. 用三色标签梳理任务优先级

把待办清单分为红(今日必做)、黄(本周重点)、绿(长期愿景)。每天只允许红 *** 域超过三项,其余放入收集箱。这样既避免拖延,又防止“伪忙碌”。

怎样让生活更有掌控感:设计“反脆弱”日常

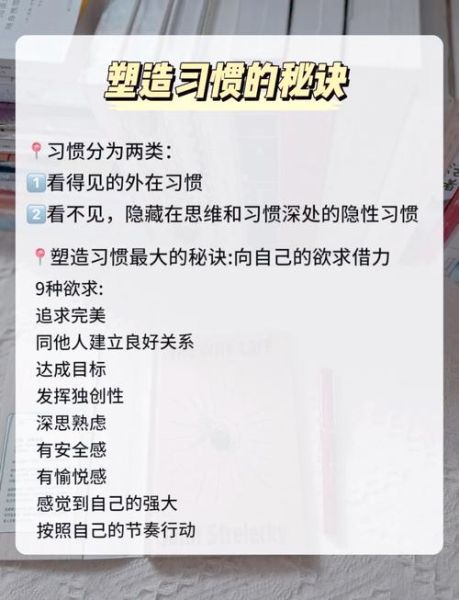

3. 给每个习惯加上“触发器”

与其靠意志力坚持,不如用环境提示。例如:

- 想每天读书 → 把Kindle放在枕头边,充电线只留一根在床头

- 想多喝水 → 买三个500ml同款水杯,分别放在办公桌、车上、餐桌

当行为与固定场景绑定,执行阻力趋近于零。

4. 预留20%空白时间应对突发

多数人排日程时把每小时填满,一旦被打断就全盘崩溃。试试“52/17”节奏:每52分钟专注工作后强制休息17分钟,其中后7分钟专门处理微信、邮件等碎片事件。这样既保护深度工作,又保留弹性。

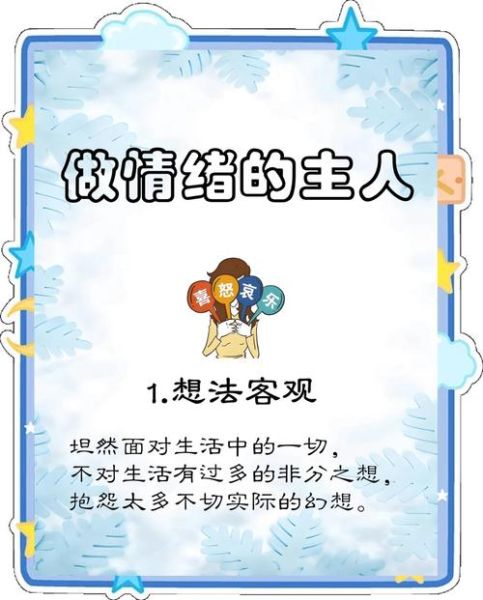

情绪管理:把“掌控感”从外部拉回内心

5. 写“情绪日志”而非“感恩日记”

感恩日记容易流于形式,情绪日志则记录事件-感受-需求三栏。例如:

事件:同事在群里@我修改方案

感受:烦躁、委屈

需求:被尊重、希望提前沟通

当需求被看见,情绪强度会自然下降,下次遇到类似场景也能提前预警。

6. 建立“最小化仪式感”

不必追求豪华SPA或长途旅行,一个深呼吸、一杯手冲咖啡、三页自由书写就能重置状态。关键是固定时间+固定动作,让大脑形成“我现在安全”的条件反射。

长期策略:把掌控感升级为“选择权”

7. 每季度做一次“生活盘点”

用四象限评估:

- 高精力高价值:继续投入

- 高精力低价值:外包或自动化

- 低精力高价值:设定微习惯逐步提升

- 低精力低价值:直接删除

把节省下来的注意力投入学习新技能或拓展人脉,形成正循环。

8. 打造“可迁移资产”

真正的掌控感来自随时离开的能力。每月把收入的10%投入指数基金,同时积累跨行业作品集(如写作、编程、设计)。当经济与精神都有Plan B,外界波动就不再威胁内心秩序。

常见误区答疑

Q:计划总赶不上变化,还要做计划吗?

A:计划的核心不是预测未来,而是提前演练决策路径。就像GPS会实时调整路线,但你必须先输入目的地。把计划看作“草稿”,允许每天微调,反而减少焦虑。

Q:自控力差的人是不是注定无法掌控生活?

A:自控力像肌肉,会疲劳也能训练。关键是减少诱惑而非对抗诱惑。例如想减少刷手机,与其卸载APP,不如把屏幕调成灰度模式,让多巴胺 *** 瞬间减半。

Q:家人需求总打乱我的节奏怎么办?

A:用“家庭站会”同步信息。每周固定30分钟,全家围坐讨论下周各自的重点与需要支持的地方。当需求被提前看见,冲突就会从“突发”变成“可协商”。

当你开始用系统思维代替情绪反应,用选择权代替安全感,生活不再是被动承受的剧本,而是一张可以反复迭代的蓝图。掌控感从来不是握紧一切,而是知道“即使松手,我也能随时接住自己”。

评论列表