为什么汉中会有这么多名字?

翻开任何一部陕西方志,你都会发现“汉中”二字前后缀着一长串别名:南郑、梁州、天汉、汉川、汉宁……这些名字并非随意更替,而是与军事、地理、行政、文化四条主线交织演进。简单回答:汉中地处秦岭—大巴山夹缝,是南北咽喉,朝代更迭时往往先改名以立新制,再改名以安民心,循环往复,遂留下一串“曾用名”。

最早出现的“南郑”到底指哪里?

很多游客以为“南郑”是今天汉中市南郑区,其实先秦的“南郑”核心区在汉台区北一公里的“龙岗遗址”一带。周幽王烽火戏诸侯后,郑国部分遗民南逃至此,筑城而居,故名“南郑”。《史记·秦本纪》载:“秦厉共公伐南郑”,这是汉中地名之一次见于正史。

“梁州”一名为何沿用最久?

汉武帝元封五年置十三刺史部,“梁州”作为监察区名称登上舞台。三国时刘备取汉中,仍称梁州;隋唐虽几经废置,但“梁州”始终是大行政区概念,直到北宋才彻底退出。从公元前106年到公元960年,梁州断断续续存在了1066年,是汉中历史上最长寿的“官方大名”。

“天汉”的浪漫与政治隐喻

公元554年,西魏丞相宇文泰为笼络汉中豪族,取“天河之汉”的典故,改梁州为“天汉”。这一改,既借银河比喻汉水,又暗示“天命所归”。《周书·文帝纪》直言:“改梁州为天汉,以应符瑞。”此后隋唐文人诗赋凡提“天汉”,多指汉中,而非今日武汉。

“汉川”“汉宁”的短暂登场

- 汉川郡:唐天宝元年,玄宗为避安禄山锋芒,一度改汉中郡为汉川郡,仅存在14年。

- 汉宁府:南宋绍兴十四年,为表彰吴玠抗金功绩,升兴元府为“汉宁府”,寓意“汉水安宁”。蒙古南下后废府,汉宁之名仅存37年。

“兴元”如何成为官方正名?

784年,唐德宗因泾原兵变避难汉中,为感谢当地供馈,升梁州为“兴元府”,与京兆、河南、太原并列“四大都督府”。此后直到元朝设“汉中道”,“兴元”作为府级政区名稳坐了500余年。今天汉中市内有“兴元路”“兴元湖公园”,正是这段历史的活化石。

民间记忆里的“小名”

官方更迭之外,民间还有大量口头地名:

- 小梁州:明清山陕商人把汉中视为“缩小版梁州”,商旅文书常用此简称。

- 秦南:秦岭之南的简称,多见于清代碑刻。

- 汉上:汉江上游之意,民国时期报刊常见。

一张极简年表:谁在何时改名?

| 年代 | 政权 | 名称 | 备注 |

|---|---|---|---|

| 前770年 | 西周 | 南郑 | 郑国遗民所建 |

| 前312年 | 秦 | 汉中郡 | 张仪筑城 |

| 554年 | 西魏 | 天汉 | 宇文泰改 |

| 784年 | 唐 | 兴元府 | 德宗避难 |

| 1271年 | 元 | 汉中道 | 行省制度 |

| 1913年 | 民国 | 汉中道 | 废府存道 |

| 1949年 | 新中国 | 汉中专区 | 沿用至今 |

地名密码:一字之差,天下动势

“南郑”带“郑”,记录的是一次亡国南迁;“梁州”带“梁”,象征九州之一的广袤;“天汉”带“天”,暗含天命所归;“兴元”带“兴”,则是帝王感恩。每一个名字都是一把钥匙,打开的是汉中在王朝棋盘上的位置。

今天的汉中如何保留这些记忆?

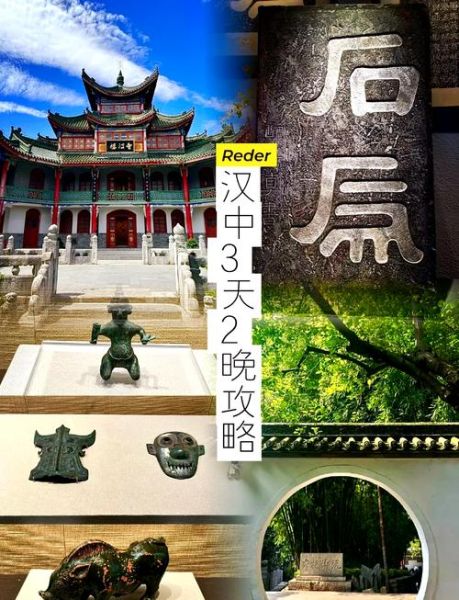

走在汉台区,你会发现:

- “梁州路”与“兴元路”十字交汇,仿佛时空折叠。

- 天汉大道长十里,路灯造型是二十八星宿,呼应“天汉银河”。

- 南郑区公交站牌仍用篆体“南郑”二字,提醒人们这里曾是秦楚边界。

这些细节让历史不再是书本,而是抬头可见的路标。

常见疑问快答

问:汉中与武汉都曾叫“汉”,会不会混淆?

答:不会。武汉之“汉”指汉江下游,汉中自古称“汉上”或“汉川”,方位不同。

问:为何明清以后不再改名?

答:行省制度确立,地名趋于稳定;加之汉中失去南北枢纽的军事地位,无需再用改名宣示 *** 。

问:如果想深度体验这些古地名,推荐路线?

答:上午逛汉台博物馆(兴元府城墙遗址),中午步行天汉大道,下午搭公交到南郑龙岗寺,一日即可穿越三千年。

评论列表