一、历史经典大全到底指哪些书?

“历史经典大全”并不是一部书的名字,而是对跨越几千年、被公认为“必读”的史学著作的统称。它既包括中国传统的二十四史、编年体、纪事本末体,也涵盖西方的《伯罗奔尼撒战争史》《罗马帝国衰亡史》等。换句话说,**凡是经过时间淘洗、仍被学者与大众反复引用的历史文本,都可归入“大全”之列**。

二、为什么必须读历史经典?

1. 训练长时段思维

历史经典把时间轴拉长到百年、千年,逼迫读者跳出“当下焦虑”。例如,**《史记》用“究天人之际”的视角,让人看到制度与人性的循环**,从而对今天的政策、商业周期产生预判。

2. 获得高浓度叙事技巧

《左传》的“曹刿论战”仅三百字,却把战略节奏、人物性格、战场氛围一网打尽。**现代写作课花十页讲“场景描写”,不如读这一段来得直观**。

3. 建立跨文化对话资本

当你能随口引用《资治通鉴》的“兼听则明,偏信则暗”,又能对比塔西佗对罗马皇帝的评价,**在国际场合立刻拥有“文化共通语”**,而不是只能聊天气与球赛。

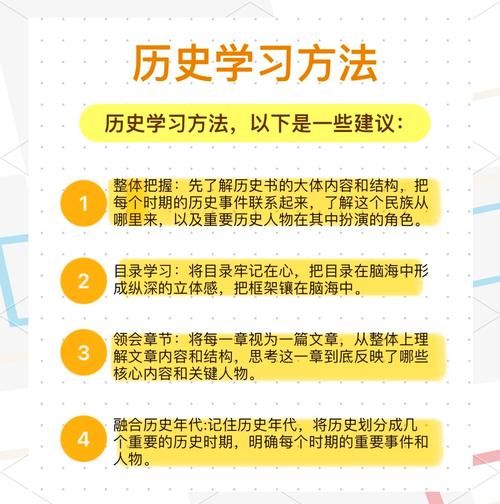

三、如何快速掌握历史经典?

1. 先搭“时间框架”再填细节

把中外两条时间轴并列: - 中国:夏商周→秦汉→三国两晋南北朝→隋唐→宋元明清 - 西方:希腊城邦→罗马共和国→罗马帝国→中世纪→文艺复兴→近代民族国家 **先在脑海里钉下这些“大钉子”,任何细节都能挂上去**,不会变成碎片。

2. 用“3+2”阅读法

“3”指每段历史选三本代表作: - 秦汉:史记、汉书、资治通鉴相关卷 - 罗马:塔西佗《编年史》、吉本《衰亡史》、盐野七生《罗马人的故事》 “2”指再读两本当代学者解读: - 例如,读完《史记》后,搭配韩昇《史记笺证》、杨照《史记的读法》 **经典提供原材料,当代解读提供脚手架,阅读速度立刻翻倍**。

3. *** “人物-事件-制度”三张卡片

每读完一卷,立刻写: - 人物卡:姓名、身份、关键决策、结局 - 事件卡:时间、地点、导火索、转折点、影响 - 制度卡:该时代的兵制、税制、选官制 **三个月后,你拥有的是可检索的私人数据库,而不是模糊的“好像看过”**。

四、常见疑问自答

Q1:文言文读不懂怎么办?

A:先用杨伯峻《春秋左传注》或中华书局“中华经典普及文库”系列,**左边原文右边白话,逐句对照**,三天就能突破语感门槛。

Q2:西方经典人名地名太绕?

A:做一张“译名对照表”,把常见人名、地名、官职写下英文、拉丁文、中文三种写法,贴在书桌前。**一周后你会发现“屋大维=奥古斯都=Octavian”是同一个人**,记忆阻力骤降。

Q3:读完就忘,如何对抗遗忘?

A: - 每周抽十分钟,用“费曼技巧”向朋友复述一个历史场景; - 把卡片内容导入Anki,设置隔日、隔周、隔月复习; - 参加线上读书会,**输出压力会倒逼输入质量**。

五、进阶:把历史经典变成决策工具

1. 案例推演法

选一段你熟悉的历史,例如“诸葛亮之一次北伐”,把《三国志》《资治通鉴》的记载剪成“情报碎片”,**模拟自己是司马懿,如何三天内判断蜀军真实动向**。这种沙盘推演能让经典从纸面走进肌肉记忆。

2. 制度比较法

把唐朝的租庸调制、明朝的一条鞭法、英国都铎王朝的圈地运动并列,**用Excel列出“征税对象-税率-征收成本-社会后果”四栏**,你会一眼看出哪种制度在财政危机时更具弹性。

3. 人物复盘法

挑一个争议人物,例如王安石。先读《宋史·王安石传》,再读梁启超《王荆公》、钱穆《国史大纲》相关章节,**把“改革动机—政策工具—利益集团反应—最终结局”写成时间线**,就能提炼出“改革者必踩的五个坑”。

六、一份可立即执行的四周计划

第1周:搭框架 - 上午:用B站“史图馆”动画视频过一遍中国朝代 - 下午:读《全球通史》目录,画中外对照年表

第2周:精读一本 - 选《史记·项羽本纪》,每天读五页原文+白话 - 晚上写人物卡:项羽、范增、刘邦、韩信

第3周:横向比较 - 读盐野七生《罗马人的故事》第6卷,找出凯撒渡卢比孔河与刘邦入咸阳的异同 - 用Notion做“决策-后果”双栏笔记

第4周:输出成果 - 在知乎回答“刘邦与凯撒谁更懂人心?” - 把回答拆成三条微博、一条短视频脚本,**让知识在不同媒介里循环强化**

历史经典不是博物馆里的青铜器,而是一套可反复调用的操作系统。当你能在电梯里用两分钟讲清楚“玄武门之变如何影响唐朝财政”,或者在路演中引用“罗马军团的后勤半径决定帝国边界”,**经典就真正长在了你的身上**。

评论列表