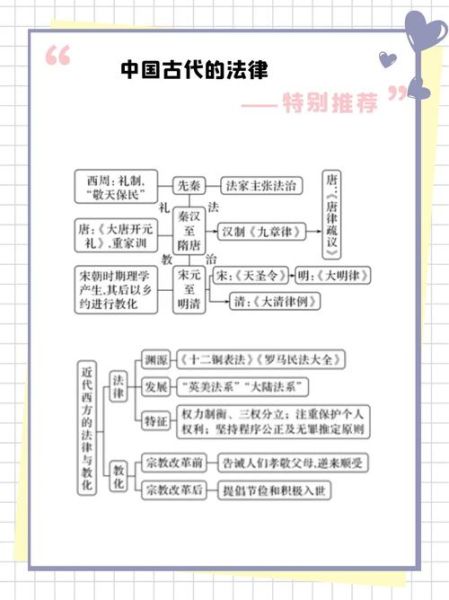

一、从“礼不下庶人”到“刑不上大夫”——先秦法制的雏形

先秦时期,法律与礼制纠缠不清。周礼既是道德规范,也是裁判依据。贵族犯罪,可用“赎刑”抵罪;平民触犯礼制,则直接肉刑。此时法律的核心疑问是:“为何同罪不同罚?”答案藏在宗法等级里——血缘亲疏决定刑罚轻重。

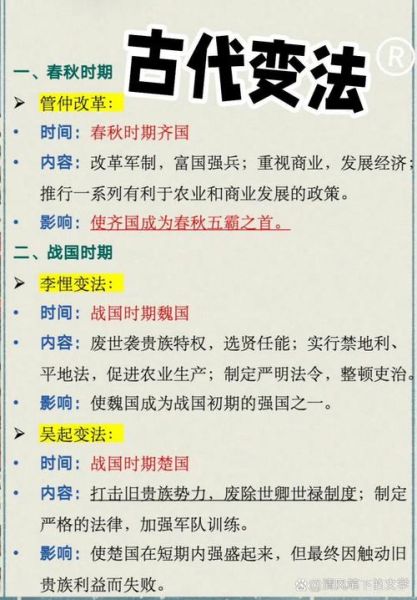

二、法家崛起:秦律为何被称为“繁如秋荼”?

商鞅变法后,秦国把法律条文刻在竹简、铜器上,公开张贴。睡虎地秦简记载:偷采一片桑叶,罚徭役三十天;官吏丢失文书,按字数赔偿。如此细密,原因何在?

自问:秦律为何极端严苛?

自答:以刑去刑,用重典震慑六国旧贵族,快速建立中央集权。

三、汉承秦制又“以礼入法”——儒家如何改造法律

刘邦入关“约法三章”只是权宜。到汉武帝时,董仲舒提出“春秋决狱”,把《春秋》经义当作判例法。于是出现奇特现象:

• 儿子为父报仇杀人,可减刑

• 妻子通奸,丈夫杀之无罪

亮点:中国法律之一次系统吸收伦理精神,形成“法律道德化”传统。

四、唐律疏议:东亚法系的“源代码”

永徽三年,《唐律疏议》颁布,502条律文配“疏议”解释,成为日本《大宝律令》、朝鲜《经国大典》的母本。

核心创新:

1. 确立“十恶”重罪,谋反、不孝皆不赦

2. 五刑体系:笞、杖、徒、流、死,量刑阶梯清晰

3. 自首减免:犯罪未发而自首者,原其罪

五、宋明清:从“编敕”到“例”的灵活转向

宋代皇帝频繁发布“敕”,补充甚至取代律文,导致“以敕破律”。

明代出现《问刑条例》,清代汇编《大清律例》,律文436条,附例1409条。

自问:为何明清两代“例”多于“律”?

自答:商品经济活跃,新型纠纷激增,僵死律文无法应对,只能靠“例”灵活调整。

六、清末修律:中华法系为何解体

1902年,沈家本、伍廷芳受命修律,引入德日刑法、民法。

标志性事件:

• 1905年废除凌迟、枭首、戮尸

• 1911年《大清新刑律》采用“罪刑法定”,删除“十恶”

深层原因:领事裁判权 *** 下,清廷为收回治外法权,被迫放弃“礼法合一”。

七、民国六法全书:大陆法系的全面移植

1928—1935年,南京国民 *** 陆续颁布宪法、民法、商法、刑法、民事诉讼法、刑事诉讼法,合称“六法全书”。

特点:

1. 法律与道德彻底分离

2. 引入“保安处分”,预防再犯

3. 确立男女平等、一夫一妻

八、1949至今:从“废除六法”到“中国特色社会主义法律体系”

1952年司法改革,全面废除民国法律,代之以政策、命令。

转折节点:

• 1979年《刑法》《刑事诉讼法》重建法制

• 1982年宪法确立“依法治国”

• 2011年宣布“中国特色社会主义法律体系”形成,涵盖宪法及240部法律

自问:今日中国法律与古代更大区别是什么?

自答:从“礼法合一”到“宪法至上”,法律成为治国重器而非伦理附庸。

九、千年演变的底层逻辑

1. 经济基础决定法律形态:小农经济→重农抑商;市场经济→物权、合同、公司制度

2. 权力结构塑造法律性格:皇权至上→“法自君出”;人民代表大会制度→立法权归属人民

3. 文化基因残留影响:调解优先、孝道减刑等仍可见传统影子

十、未来展望:数字时代的法律新命题

区块链存证、人工智能法官、个人信息保护……技术正在倒逼法律再次迭代。历史告诉我们:每一次制度跃迁,都伴随生产力与观念的激烈碰撞。中国古代法律制度留下的更大遗产,不是具体条文,而是“因时立法、以法安民”的治理智慧。

评论列表