一、科举制度到底怎么诞生?

隋朝以前,选官靠“九品中正制”,门第决定仕途。隋文帝杨坚为打破士族垄断,于605年首开“进士科”,用考试取代推荐,科举雏形由此出现。唐太宗完善科目,武则天增设殿试,宋太祖确立三年一考,至此**科举成为千年不变的选才主干道**。

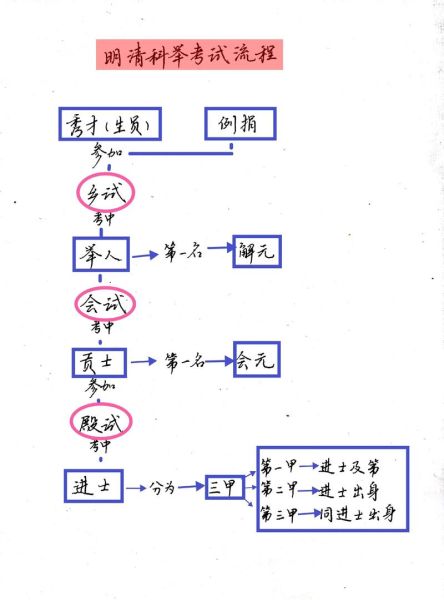

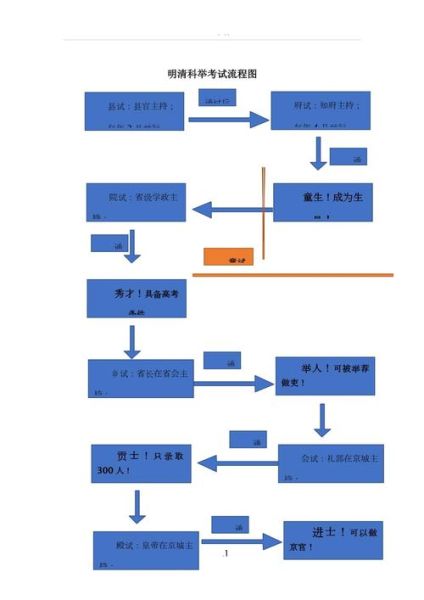

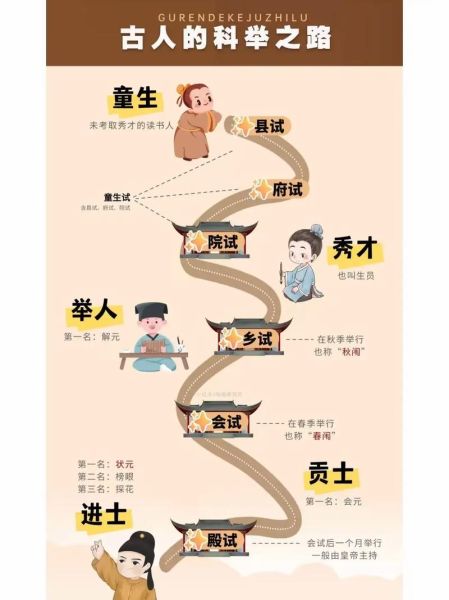

二、参加科举要走几步?

1. 童试:跨进门槛的“小高考”

- 县试:知县主考,考四书文一篇、五言六韵诗一首,及格称“童生”。

- 府试:知府把关,难度略升,再过关即“生员”(秀才)。

2. 乡试:省城大比,中榜就是“举人”

三年一次,八月初九至十五连考三场,每场三天。头名“解元”,次名“亚元”,**中举便有做官资格,可穿蓝袍、见官不跪**。

3. 会试:进京赶考,争夺“贡士”

次年春在礼部贡院举行,同样三场,录取三百名左右。之一名“会元”,**得中会试才有资格参加皇帝亲自主持的最后一关**。

4. 殿试:金銮殿上定乾坤

只排名次不淘汰,考策问一篇。结果分三甲:

一甲三名:状元、榜眼、探花,赐进士及第;

二甲若干:赐进士出身;

三甲若干:赐同进士出身。

三、科举究竟考什么?

1. 八股文:格式比内容更苛刻

题目出自四书,结构固定为破题、承题、起讲、入手、起股、中股、后股、束股八段,字数限五百至七百。考生须“代圣贤立言”,不许自由发挥。

2. 试帖诗:五言八韵的“命题作文”

限定韵脚,内容多为歌功颂德,**一首好诗往往能让考官眼前一亮**。

3. 策论:展示治国理政的真功夫

殿试专用,要求针对时务提出对策。王安石《万言书》、苏轼《刑赏忠厚之至论》皆属名篇。

4. 经义与杂文:宋明以后的加试

宋代增考经义,明代加试诏、诰、表,清代又添“判语”,**科目越多,对记忆力要求越高**。

四、考中之后能做什么官?

- 状元:通常授翰林院修撰,从六品,前途最被看好。

- 榜眼、探花:授翰林院编修,正七品。

- 二甲:多数进翰林院做庶吉士,三年后再考,优异者留京。

- 三甲:多外放知县,正七品,俗称“老虎班”,**一上任便是一方父母官**。

五、为什么有人考到白发仍不中?

录取率极低:童试通过率约1%,乡试约3%,会试约10%。蒲松龄19岁中秀才,此后屡试不第,71岁才援例得贡生;洪秀全四次落第,愤而创拜上帝会。**科举既是阶梯,也是枷锁**。

六、科举如何影响古代社会?

1. 打破世袭,促进阶层流动

“朝为田舍郎,暮登天子堂”成为可能,**寒门子弟借此翻身**。

2. 统一意识形态

四书五经成为全民教科书,**儒家思想因考试而深入人心**。

3. 催生“考试经济”

省城贡院周边客栈、书坊、笔墨铺林立,**赶考带动一条产业链**。

七、科举真的公平吗?

表面看“一切以程文为去留”,实则暗藏地域配额:明代南直隶占额30%,云贵仅2%。还有“官卷”“民卷”之分,**高官子弟录取率远高于平民**。此外,科场舞弊层出不穷,唐伯虎即因“泄题案”被终身禁考。

八、科举何时退出历史?

1905年,清廷以“学堂培养实才”为由废科举,延续了1300年的抡才大典戛然而止。新式学堂、留学考试取而代之,**但“考试改变命运”的观念已深植国人骨髓**。

评论列表