为什么要做历史启蒙?

孩子一出生就活在“现在”,但**理解过去的能力**却决定了他们能否看清未来。历史启蒙不是背朝代顺序,而是让孩子**在故事中学会判断、在人物中学会共情、在冲突中学会思考**。没有这一步,孩子将来面对复杂社会时,往往只能人云亦云。

不同年龄该读什么?

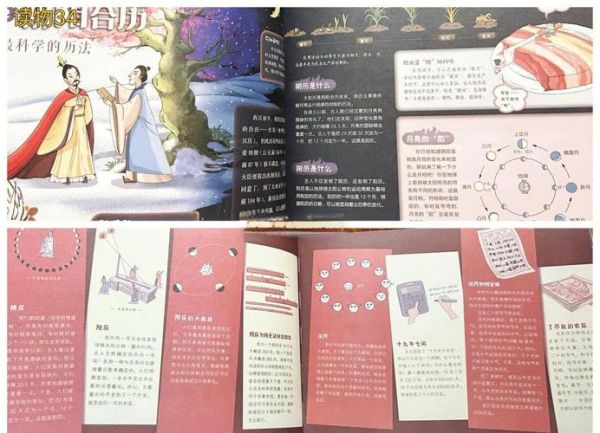

3-6岁:用“听”打开兴趣

- 绘本优先:选择画面细节丰富、文字极少的绘本,如《一条大河》用黄河视角串起华夏。

- 节奏短、重复句:孩子注意力短,重复句能加深记忆,例如“这是谁的宫殿?原来是秦始皇的宫殿”。

- 拒绝枯燥时间线:此阶段不必出现公元前、公元后,用“很久很久以前”即可。

7-9岁:从“听”到“读”的过渡

- 桥梁书:每页一百字左右,配插图,如《如果历史是一群喵》把人物变萌宠,降低心理门槛。

- 提问式阅读:读完一段问“你觉得荆轲为什么要刺秦?”让孩子**用自己的话复述**。

- 引入时间工具:之一次出现“公元前221年”,可画一条绳子,打结表示年份,**把抽象数字变具体**。

10-12岁:建立“大历史”框架

这一阶段孩子能处理**因果链**,可以读《写给儿童的中国历史》这类章节书。重点不是记住所有事件,而是学会**比较**:

- 汉朝与罗马谁更开放?

- 为什么宋朝经济强却军事弱?

每读完一章,让孩子画一张**双气泡图**(对比工具),把相同点写在中间,不同点写在两侧。

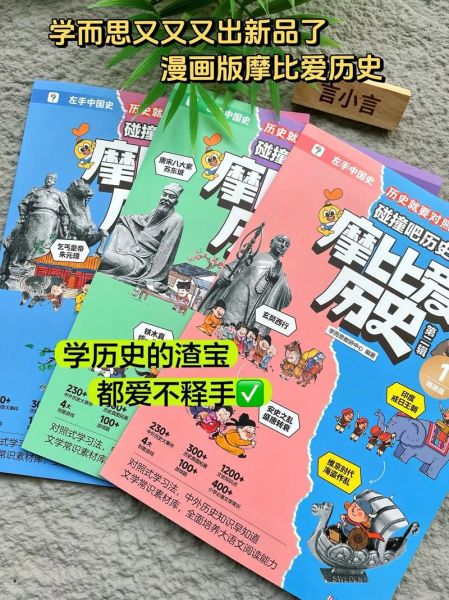

如何选到“不踩雷”的历史读物?

看作者背景

优先选**历史学者写给孩子的版本**,如杨照、陈卫平;警惕网红绘本作者“跨界”速成,史实错误率高。

看出版信息

- 再版次数:再版三次以上,说明市场检验过。

- 参考文献页:童书也要有出处,哪怕放在附录。

- 插图考据:兵马俑出现西红柿就是硬伤。

家庭启蒙的三种低成本 ***

1. 把博物馆搬进客厅

买不起青铜器?用**3D打印模型**或博物馆官方App的AR功能,让孩子360°旋转观察,再讲“鼎”如何从炊具变成礼器。

2. 餐桌上的“穿越剧”

吃面条时聊“小麦何时传入中国”;吃玉米时聊“哥伦布大交换”。**食物是最亲切的时间机器**。

3. 周末“一小时考古”

小区沙坑埋几枚仿制铜钱,让孩子用刷子“发掘”,再对照真品图片比对。体验过**考古的慢与严谨**,孩子就不会轻信“盗墓小说”。

常见误区快问快答

“孩子只对战争感兴趣,会不会变暴力?”

战争是历史的一部分,关键在**如何讲述**。强调“战争带来的破坏”与“和平的可贵”,并延伸阅读《安妮日记》《广岛末班列车的回忆》,把残酷转化为**对生命的敬畏**。

“女孩不喜欢历史怎么办?”

不是不喜欢,而是没遇到**与她相关的叙事**。试试从武则天、李清照、黄道婆切入,再延伸到“古代女孩的一天”这类生活史,让她看到**历史中的自己**。

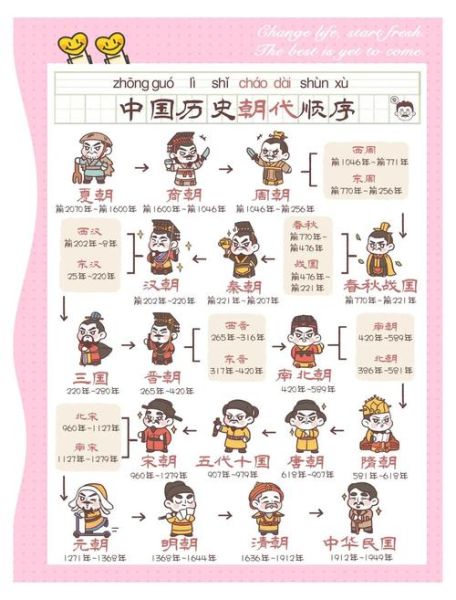

“要不要先背朝代歌?”

不建议。朝代歌是**压缩饼干**,没有故事就难消化。先读人物故事,再回头用歌曲梳理顺序,记忆才牢固。

进阶资源清单(按难度递增)

- 音频:博雅小学堂《给孩子的东亚史》

- 纪录片:央视《如果国宝会说话》每集5分钟,语言诗化。

- 桌游:《穿越历史》卡牌游戏,用角色技能复现赤壁之战。

- 公开课:北京大学《中国古代史》精选十讲,家长先学再与孩子讨论。

最后的提醒

历史启蒙的终点不是成为“小百科”,而是培养**批判性同理心**:既能站在汉武帝视角理解“罢黜百家”,也能体会民间儒生的失落。当孩子开始问“如果我是他,我会怎么做?”——**真正的历史思维就诞生了**。

评论列表