一、古代军事战术有哪些?

战术是达成战役目的的手段,古人因地制宜,创造出许多至今仍在兵书中被引用的经典战法。

1. 奇正相生:声东击西与侧翼包抄

孙子提出“以正合,以奇胜”,**“正”是正面牵制,“奇”是侧翼突袭**。战国时期的马陵之战,孙膑用减灶示弱,诱庞涓轻敌深入,再以伏兵从两侧夹击,魏军全军覆没。

2. 火攻与水攻:自然力量的军事化

火攻并非简单放火,需算准风向、湿度与敌营材质。三国赤壁之战,周瑜利用冬季东南风突发,**火船连环烧尽曹操水军**。水攻则依赖地形,秦将白起鄢郢之战决堤灌城,楚军溺亡数十万。

3. 围点打援:心理与后勤的双重绞杀

先围孤立据点,再以机动兵力伏击援军。长平之战,白起佯攻上党,待赵括驰援,却分兵断其粮道,**赵军被困四十六日,最终投降被坑杀**。

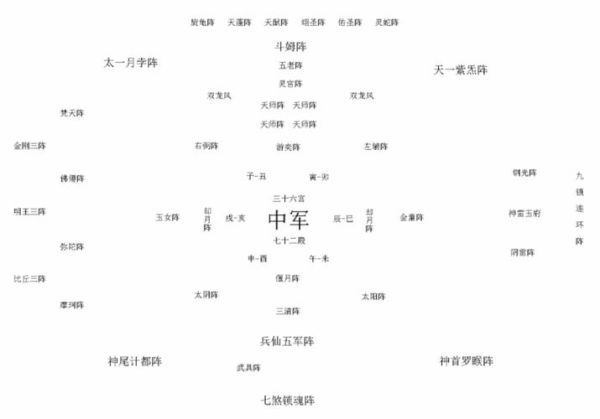

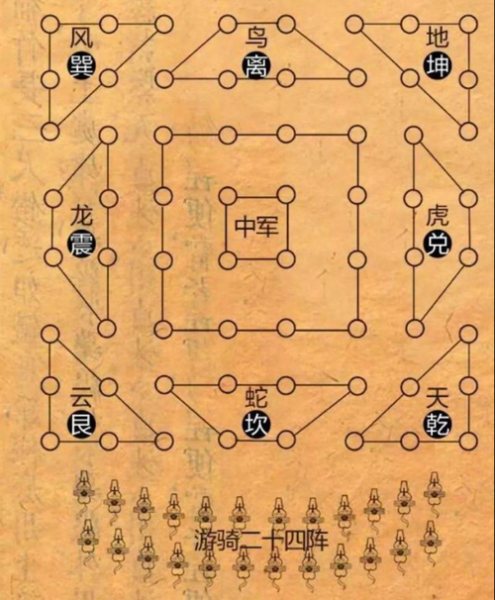

二、古代战争阵型如何演变?

阵型是战术的物理载体,从松散部落冲突到帝国方阵,其演变受武器、兵制与地形三重驱动。

1. 商周车阵:贵族决斗的礼仪化

早期战争以战车为核心,一乘配甲士三人,步兵七十二。**车阵呈“品”字排列**,冲锋时先以弓箭远射,再驾车撕裂敌阵。缺点是机动差,遇泥泞即溃。

2. 希腊方阵与马其顿斜线:密集步兵的巅峰

希腊重装步兵方阵纵深达八列,**长矛如林、盾牌如墙**,正面冲击力极强。亚历山大改良为斜线阵:右翼骑兵先行突击,左翼步兵拖后,形成“锤砧”效应,大破波斯。

3. 罗马三线列:灵活与纪律的结合

罗马军团分三排:青年兵投矛、壮年兵持剑、老兵预备。**每小队间隔可穿插敌阵**,溃退时第二线顶上,形成车轮战。坎尼会战中汉尼拔用新月阵反包围,暴露其侧翼脆弱。

4. 中国鱼鳞与锋矢:骑兵时代的应变

汉代卫青创“鱼鳞阵”,**前锋如刀、后军如鳞**,骑兵可快速分散重组。唐代李靖发展“锋矢阵”,以重装骑兵为箭头,轻骑护翼,一击破阵,突厥可汗夜遁。

三、战术与阵型的互动:为何同一阵型不同战果?

自问:长平之战与坎尼会战均用包围,为何赵军被歼而罗马残部逃脱?

自答:关键在于**指挥弹性与后勤纵深**。白起切断粮道后仍留缺口诱降,赵括无援;汉尼拔虽包围罗马,但迦太基步兵追击过深,罗马残军趁夜突围。

四、现代视角:古代智慧的当代映射

商业竞争中的“侧翼市场”即奇正战术;消防演练的“分区隔离”源自火攻的控风理念;甚至足球的“4-3-3”阵型,也能看到罗马三线列的影子。**历史不会重复,但战术逻辑永恒**。

评论列表