改革人物为何能改变时代走向?

他们并非天生英雄,却在关键节点敢于打破惯性。“制度惰性”是任何社会都存在的隐形阻力,而改革者往往通过“重塑规则”与“重构利益”两条路径破局。以商鞅为例,他先以“徙木立信”建立 *** 公信力,再推出“军功授爵”让平民获得上升通道,短短二十年便让秦国从边陲弱国一跃成为战国首强。

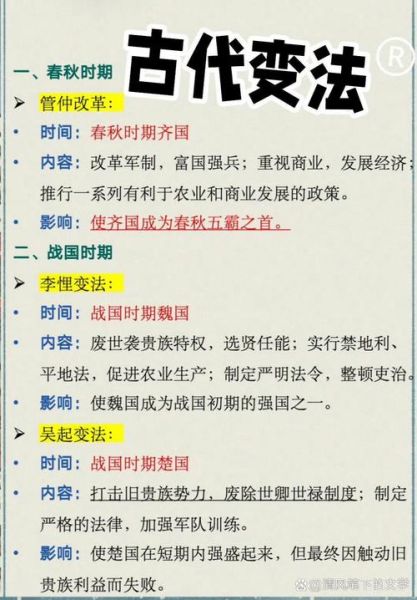

古代改革家的三大共同特征

- 精准诊断社会病灶:王安石发现“冗官、冗兵、冗费”导致北宋财政崩溃,于是推出青苗法、募役法直指问题核心。

- 构建可落地的执行系统:张居正用“考成法”把官员KPI与赋税挂钩,使万历初年国库积银达千万两。

- 承担个人毁灭风险:戊戌六君子中的谭嗣同拒绝逃亡,以血祭法唤醒民众,其绝命诗“我自横刀向天笑”至今震撼人心。

近代改革者的破局工具箱

技术嫁接:洋务派的“师夷长技”

曾国藩在安庆内军械所仿制西式枪炮时,面临工匠不会看图纸的难题。他独创“图说互证法”:让工匠口述操作步骤,画师现场绘制分解图,再反向验证流程,最终造出中国之一艘蒸汽军舰“黄鹄号”。

金融杠杆:盛宣怀的“铁路债券”

1906年修建京汉铁路需银5000万两,清廷国库空虚。盛宣怀设计“以路作抵,分期偿债”模式,向民间发行年息五厘的铁路股票,不仅筹足资金,还催生了中国之一批本土投资者。

当代改革启示录:从“变法”到“迭代”

深圳特区早期建设者梁湘面临土地国有制无法吸引外资的困境。他创造性提出“土地有偿使用”概念,将土地使用权从所有权中剥离,1987年敲响中国土地拍卖“之一槌”,直接催生GDP年均增长40%的奇迹。

容易被忽视的改革暗线:边缘群体的力量

明代张居正推行“一条鞭法”时,发现地方豪强通过隐匿人口逃税。他启用原本被歧视的“疍户”(水上居民)作为税基调查员,这些熟悉河道运输的群体用竹筒测量船载货物,精准锁定瞒报商船,使田赋征收效率提升三倍。

改革失败的三种致命陷阱

- 节奏失控:王莽在五年内连续推出币制、土地、商业等十余项改革,导致经济系统崩溃。

- 利益反噬>:唐代王叔文集团推行“永贞革新”时,因触动宦官利益,最终被俱文珍发动政变团灭。

- 认知断层:清末“皇族内阁”暴露掌权者仍把国家当私产,引发立宪派集体倒向革命。

如何识别正在发生的“微改革”?

观察三个信号:政策补丁频率(如2023年医保目录动态调整机制)、非正式规则转正(浙江“亩均论英雄”从县域试验到全国推广)、边缘群体话语权提升(外卖骑手参与算法制定听证会)。这些看似微小的变化,往往是重大变革的前夜。

给行动者的三条历史忠告

1. 建立“改革根据地”:商鞅先说服秦孝公在栎阳试点新法,成功后再推向全国。

2. 设计“利益赎买”机制:日本明治维新时,用公债置换武士俸禄,将反对力量转化为国债持有人。

3. 保留“退出通道”:1978年安徽小岗村“包产到户”协议中暗藏条款“如失败,全队干部坐牢”,这种风险共担设计让改革得以启动。

历史不会重复,但总在押韵。从管仲“官山海”到今日数据要素市场化,改革者始终在回答同一个问题:如何用最小代价突破路径依赖。那些被我们记住的名字,不过是率先看清“变化是唯一不变”的人。

评论列表