什么是“中西历史大全”?

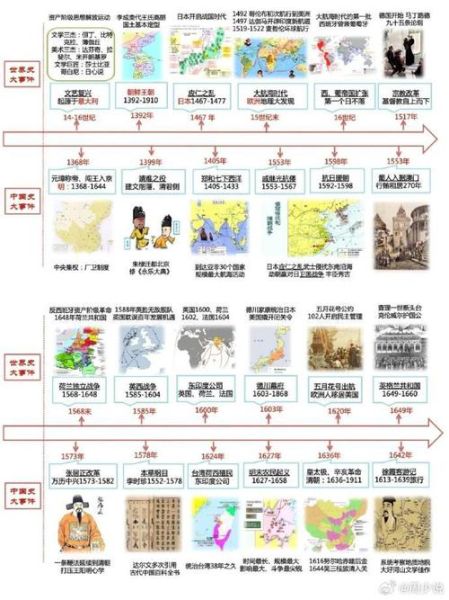

“中西历史大全”并非一本实体书,而是一种跨文明、跨时段、跨学科的知识整合框架,它把中国与欧洲的历史事件、制度、思想、科技、艺术放在同一条时间轴上对照,帮助读者一眼看出同步与错位、互动与隔绝。

(图片来源 *** ,侵删)

中西文明交流史的时间轴:从青铜到蒸汽

公元前2千纪:青铜与马车的双向扩散

- 中国:二里头文化出现青铜礼器,马车由西北草原传入。

- 欧洲:爱琴海迈锡尼文明崛起,战车战术盛行。

- 疑问:当时有直接接触吗?

考古学家在阿尔泰山北麓的巴泽雷克墓发现战国丝织品,说明草原通道早在公元前5世纪已打通。

公元前后:丝绸之路的雏形

- 张骞凿空西域(前138年)与罗马东征帕提亚(前53年)几乎同时,却互不知情。

- 关键商品:中国输出丝绸、漆器、铸铁技术;地中海输入玻璃、葡萄、苜蓿。

- 疑问:罗马人真的穿丝绸吗?

罗马元老院曾下令禁止男性穿丝绸,理由是“奢靡之风损害国本”。

7—13世纪:技术大交换的黄金时代

- 造纸术:751年怛罗斯之战后,唐朝俘虏将技术带到撒马尔罕,12世纪传入西班牙。

- 指南针:宋代用于航海,经 *** 商人传入地中海,促成大航海时代。

- 火药:蒙古西征把火药武器带到欧洲,14世纪意大利出现青铜炮。

16—18世纪:耶稣会士与“西学东渐”

- 利玛窦(1583年入华)带来《坤舆万国全图》,让中国人之一次看见地圆说。

- 康熙帝学习欧几里得几何,命人编纂《数理精蕴》。

- 疑问:欧洲当时如何看待中国?

莱布尼茨在《中国近事》中称赞“康熙是哲人皇帝”,伏尔泰则把儒家视为理性宗教。

制度对照:科举与大学如何塑造精英

中国的科举制

- 时间跨度:605—1905年,持续1300年。

- 核心功能:打破世袭,以诗赋、经义、策论选拔文官。

- 副作用:后期八股文束缚思想,导致创新能力衰退。

欧洲的大学与行会

- 博洛尼亚大学(1088年)首创学位制度,培养法学家与医生。

- 行会控制手工业技术,形成专利意识雏形。

- 差异:中国重道德文章,欧洲重逻辑与实验。

思想碰撞:儒家与启蒙如何互相“翻译”

儒家经典西传

- 1687年,耶稣会士出版《中国哲学家孔子》,拉丁文译本轰动巴黎。

- 魁奈提出“重农学派”,认为中国土地税制度优于法国包税制。

启蒙思想东渐

- 严复翻译《天演论》(1898年),用“物竞天择”解释晚清危机。

- 梁启超把卢梭的“社会契约”比作孟子“民贵君轻”的现代版。

技术落差:为什么工业革命发生在欧洲

中国的“高水平均衡陷阱”

- 人口压力:劳动力便宜,抑制机械需求。

- 市场分割:漕运与行省壁垒阻碍规模经济。

欧洲的“战争—财政”循环

- 火炮竞赛推动冶金技术。

- 国债制度(英格兰银行1694年)为技术投资提供廉价资本。

当代启示:中西历史大全如何帮助我们理解全球化

供应链的“新丝绸之路”

- 中欧班列(2011年开通)把重庆—杜伊斯堡的运输时间从海运40天缩短到13天。

- 技术转移路径与古代粟特商队惊人相似。

文化误读的再生产

- 19世纪欧洲把小脚视为“东方奇观”,今日西方媒体把“内卷”简化为“过度竞争”。

- 解决之道:回到中西历史大全,用长时段、多维度的视角拆解标签。

如何自学“中西历史大全”?三步走

- 搭骨架:先建立对照年表,推荐工具书《中外历史年表》。

- 填血肉:选三个交叉点(如火药、印刷术、启蒙思想)做深度案例。

- 做迁移:把历史模型用于分析当代技术扩散,例如5G、AI治理。

(图片来源 *** ,侵删)

评论列表