一、历史戏曲大全到底收录了哪些剧种?

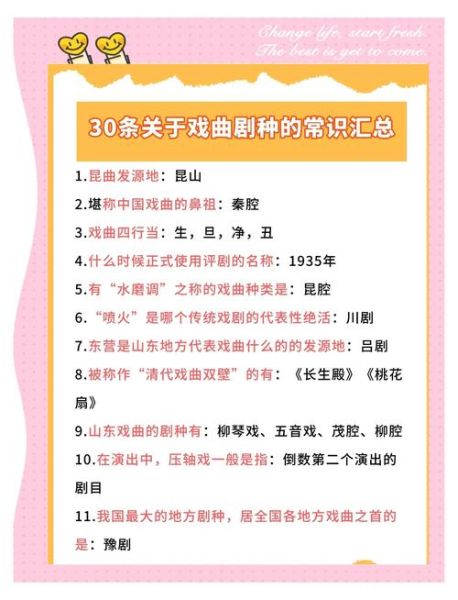

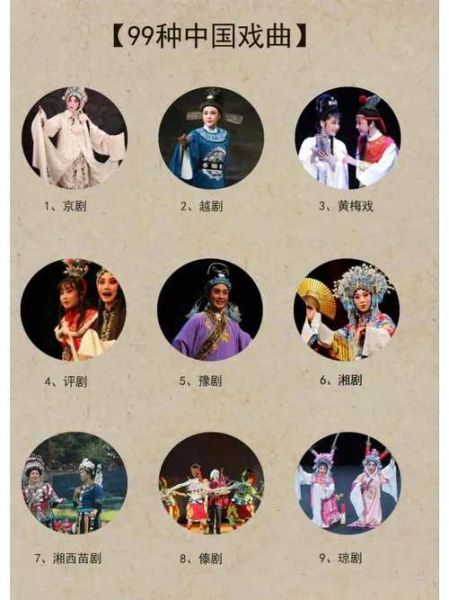

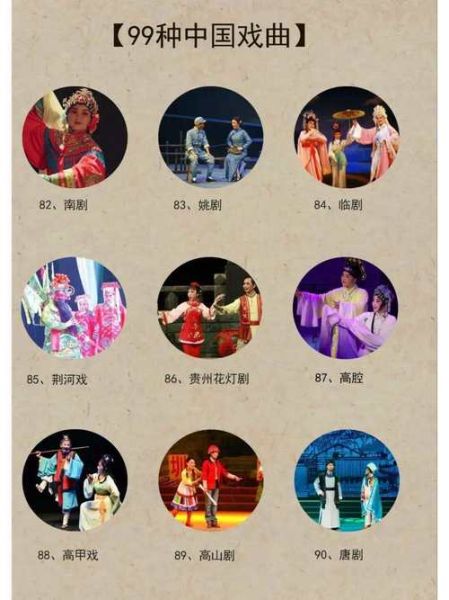

翻开任何一本权威《历史戏曲大全》,你都会发现它并非简单罗列剧目,而是按地域、声腔、时代三条主线梳理。 自问:它究竟囊括了多少剧种? 自答:目前被学界公认的348个现存剧种,加上已消亡或仅留文献的92个历史剧种,合计440个左右。 其中更具代表性的可拆成四大板块:

- 昆弋系统:昆曲、弋阳腔、北昆、湘昆等

- 梆子系统:秦腔、豫剧、河北梆子、蒲州梆子

- 皮黄系统:京剧、汉剧、徽剧、粤剧

- 民间小戏系统:黄梅戏、越剧、评剧、花鼓戏

二、为什么同一故事在不同剧种里差异巨大?

以《白蛇传》为例: 昆曲重唱念,白素贞出场先唱【山坡羊】二十句,重在抒情; 豫剧重做工,白素贞“水斗”连翻数十个“鹞子翻身”,突出武打; 越剧重情感,许仙与白素贞对唱“天上人间”时,观众席常泪崩。 自问:差异根源在哪? 自答:声腔、方言、观众口味三者叠加,导致同一母题裂变出完全不同的舞台语法。

三、入门欣赏之一步:先锁定“声腔”而非“剧情”

很多新手陷在“听不懂”里,其实抓声腔就抓住了钥匙。 推荐路径: 1. 先听昆曲的“水磨腔”,感受一唱三叹的呼吸感; 2. 再听秦腔的“苦音”,体会撕心裂肺的西北苍凉; 3. 最后听京剧的“西皮二黄”,对比板眼分明的皇城气派。 三遍下来,你会发现耳朵已建立坐标系,再去看戏就不再是“一锅粥”。

四、如何快速辨别“文戏”与“武戏”?

看服装、听锣鼓即可秒判: 文戏特征:褶子、水袖、唱腔为主,锣鼓点疏落,如《牡丹亭·游园》。 武戏特征:大靠、厚底、高靴,锣鼓紧锣密敲,如《长坂坡》。 自问:为何武戏锣鼓更密集? 自答:武戏需要锣鼓点“喂招”,演员才能精准完成空翻、枪花等高风险动作。

五、历史戏曲大全里的“冷门宝藏”有哪些?

除了京剧越剧,还有三类值得深挖: 1. 傩戏:贵州德江傩堂戏,戴木雕面具,被誉为“中国戏剧活化石”; 2. 目连戏:安徽祁门目连救母,连演七天七夜,台上真火真狗真油锅; 3. 藏戏:蓝面具藏戏《文成公主》,唱腔带“缜固”颤音,鼓钹一响雪山仿佛近在眼前。 这些剧种在主流平台难觅踪影,却能在地方戏曲节或非遗展演偶遇。

六、如何在家搭建“私人戏曲影院”?

硬件只需三件套: 1. 高清投影:至少1080P,水袖细节才不会糊; 2. 立体声音响:昆笛、京胡的泛音才能还原; 3. 字幕文件:到“中国京剧戏考”或“古曲网”下载同步字幕,解决听不懂的问题。 软件层面,建议按“时代—声腔—行当”三级文件夹整理,例如:

/明代

/昆曲

/旦角

《玉簪记·琴挑》

/清代

/京剧

/老生

《文昭关》

这样检索时,一秒直达。

七、看戏时到底要不要提前读剧本?

自问:会不会剧透? 自答:传统戏曲不怕剧透,观众本就冲着“看角儿怎么演”而非“看故事怎么编”。 建议提前读梗概即可,把精力留给唱腔韵味、身段细节、锣鼓变化。 真正的高手,甚至能听出某演员今天嗓子略紧,临时把“嘎调”降了半个音。

八、给新手的三条“不踩雷”观演礼仪

- 叫好有讲究:须等“亮相”或“高腔”落定后,短促一声“好”,忌乱喊。

- 拍照要关闪光灯:传统戏服多用真丝,强光易褪色。

- 迟到别急着入座:等一个唱段结束,场务会打手电引导,避免挡镜头。

九、进阶书单:从入门到研究

- 入门:《中国戏曲通识》李啸仓——用漫画图解行当与脸谱

- 进阶:《昆曲格律研究》王守泰——拆解曲牌与板眼

- 田野:《傩戏人类学笔记》庹修明——记录贵州傩戏仪式全过程

十、最后的自问自答:历史戏曲会消亡吗?

不会。它像一条河,不断有支流汇入,也不断有旧河道干涸。 今天我们在B站刷到的“京剧戏腔翻唱”、抖音里的“越剧手势舞”,正是河流溅出的新水花。 只要还有人愿意在锣鼓点里心跳加速,历史戏曲就不会真正退场。

评论列表