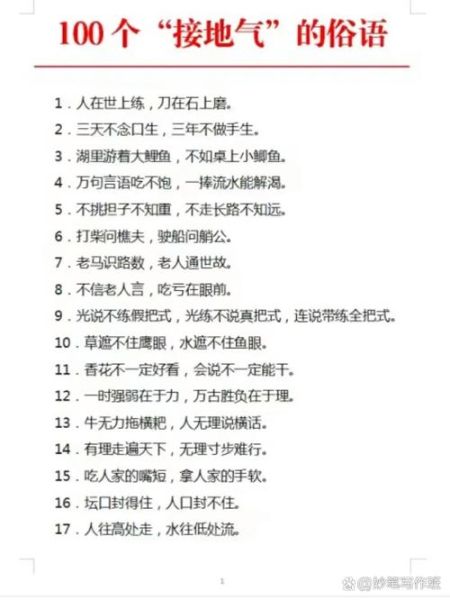

一、为什么“俗语”比成语更接地气?

成语多出自典籍,典雅却带书卷气;俗语则生于田间巷口,带着泥土味。“俗语是百姓用生活写成的诗”,一句“远亲不如近邻”就把人情冷暖说透,比任何学术定义都生动。

(图片来源 *** ,侵删)

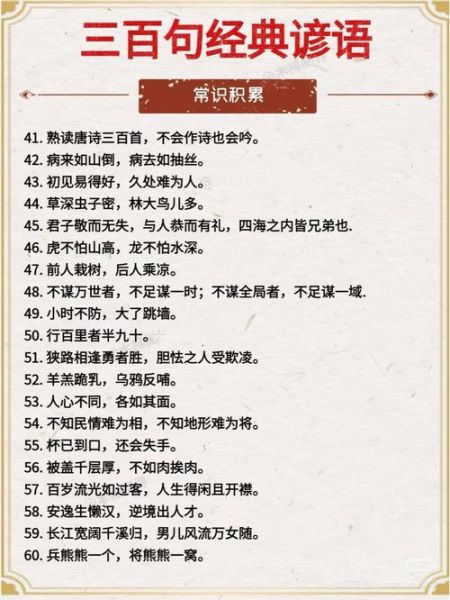

二、历史俗语大全里最常见的六大类别

1. 农耕篇:从节气到收成

- “白露早,寒露迟,秋分种麦正当时”:短短十二字,把黄河流域冬小麦更佳播期锁定在秋分前后。

- “麦盖三层被,枕着馒头睡”:瑞雪兆丰年的口语版,雪越厚,土壤墒情越好。

2. 商贾篇:算盘声里的智慧

- “货卖堆山,不如货卖齐全”:提醒小商贩别只追量,SKU丰富才能拉住回头客。

- “赊三不如现二”:现金流意识古已有之,宁可少赚也要落袋为安。

3. 处世篇:人情世故的速成课

- “宁得罪君子,不得罪小人”:君子讲理,小人记仇,成本收益一算就懂。

- “抬手不打笑脸人”:情绪管理教科书级示范,先软化对方再谈条件。

4. 婚恋篇:父母口中的“婚恋经济学”

- “嫁汉嫁汉,穿衣吃饭”:旧时代女性缺乏经济独立,婚姻即生存契约。

- “好汉无好妻,赖汉娶花枝”:看似抱怨,实则提醒择偶要看人品而非皮囊。

5. 教育篇:民间版的“儿童心理学”

- “三岁看大,七岁看老”:强调早期性格塑造的重要性,与现代脑科学“关键期”理论暗合。

- “棒头出孝子,筷头出忤逆”:体罚与溺爱的双重警示,至今仍是家庭教育痛点。

6. 军事篇:战场谚语里的兵法

- “射人先射马,擒贼先擒王”:民间对《孙子兵法》“伐谋”思想的形象转译。

- “兵败如山倒”:士气崩塌的连锁反应,比任何军事论文都直观。

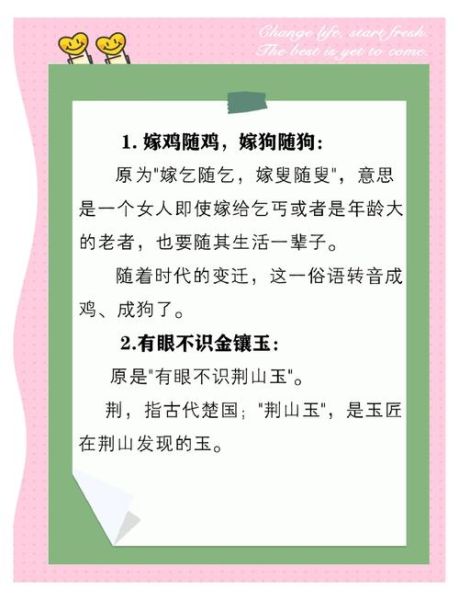

三、俗语背后的典故是什么?

一问:“打破砂锅璺到底”为何成了追问到底?

砂锅质地脆,一裂到底。“璺”(wèn)是裂纹的古字,谐音“问”,于是裂纹之“璺”变成追问之“问”。

二问:“宰相肚里能撑船”说的是哪位宰相?

北宋王安石。史载其妻买妾相赠,妾之夫却找来要人,王安石不仅归还,还赠盘缠。百姓据此夸他“肚量大过扬子江”。

三问:“狗咬吕洞宾,不识好人心”有何来历?

明代《东游记》版本:吕洞宾化身乞丐试探富家子,被放狗驱赶。民间借此讽刺把善意当歹意的人。

四问:“只许州官放火,不许百姓点灯”是真实事件吗?

确有其事。北宋州官田登讳“灯”为“火”,元宵出榜曰“本州依例放火三日”。百姓怒而传为笑谈。

四、如何快速掌握并运用历史俗语?

*** 一:场景联想法

把“心急吃不了热豆腐”贴在厨房,把“隔行如隔山”贴在办公室,视觉锚点让记忆效率提升。

(图片来源 *** ,侵删)

*** 二:故事复述法

每天挑一条俗语,用“起因-经过-结果”三句话讲给家人听,教是更好的学。

*** 三:跨语境改写

把“老将出马,一个顶俩”改写成“老代码重构,一行顶十行”,技术团队秒懂。

五、当代 *** 热梗与古老俗语的奇妙对照

| *** 热梗 | 对应俗语 | 共通逻辑 |

|---|---|---|

| “社死” | “人前丢丑,不如人后挨揍” | 面子成本>身体成本 |

| “内卷” | “三个和尚没水吃” | 资源有限,竞争失序 |

| “躺平” | “死猪不怕开水烫” | 边际收益为零时的止损 |

六、写在最后:让俗语继续活下去

打开《历史俗语大全》,你会发现每一句都是古人用血泪或欢笑换来的“生存算法”。把它们从纸面搬到日常对话,从博物馆搬到直播间,才是真正的传承。下次再听到长辈说“吃不穷穿不穷,算计不到一世穷”,别嫌唠叨——那可能是他们一生的KPI复盘。

(图片来源 *** ,侵删)

评论列表