川剧究竟诞生于何时?

川剧并非一蹴而就,它的雏形可追溯至明代“弋阳腔”随移民入川,与本地“川昆”“高腔”碰撞融合;清代雍正年间,湖北汉调、安徽徽调又沿长江水路涌入,最终在**嘉庆道光时期**形成“五腔共和”的川剧。老照片里常见“老郎庙”戏台,正是当时班社供奉唐明皇、商议演出事宜的会所,也是川剧正式诞生的见证。

川剧脸谱最早长什么样?

现存最早可确认的川剧脸谱影像,出自**清末法国传教士摄于成都青羊宫庙会**的玻璃底片:黑白画面中,武将额头勾“火焰额子”,线条粗犷仅黑白两色,却已能看出“三块瓦”基本格局。彼时颜料稀缺,演员用锅灰、朱砂、白粉就地取材,色彩虽单调,但**眉梢上挑、眼窝深陷**的夸张手法已确立。

民国彩色脸谱怎样突破单色?

进入民国,化学颜料通过重庆商埠输入,川剧脸谱迎来之一次“色彩革命”。 - **1920年代**:金少穆在《金山寺》首创“金脸”加贴金箔,阳光下熠熠生辉; - **1930年代**:贾培之在《情探》用玫瑰红晕染女鬼面颊,形成“活见鬼”的惊悚效果; - **1940年代**:杨云凤改良“红生”关羽像,以朱红打底、金线勾蚕眉,额中一点“七星痣”,成为今日经典范式。 老照片里,演员在后台用煤油灯烤干颜料,防止汗水冲花,可见当时对色彩的珍视。

新中国“规范化”如何重塑脸谱?

1952年西南区戏曲汇演后, *** 组织老艺人绘制**《川剧脸谱谱式》**图册,共收录净角脸谱412式、丑角脸谱108式,首次用**编号+名称**固定下来。 - **颜色象征**被写入教材:红忠、黑直、白奸、蓝妖、绿怪; - **线条粗细**统一为“眉如刀、眼如梭、口如舟”; - **材料升级**:水粉被戏剧油彩取代,定妆用喷雾酒精胶,解决了过去“唱一半脸就裂”的尴尬。 这一时期的老照片,常见演员排成一排,脸上贴着号码牌,像“身份证”一样接受专家审核。

现代舞台灯光如何倒逼脸谱再进化?

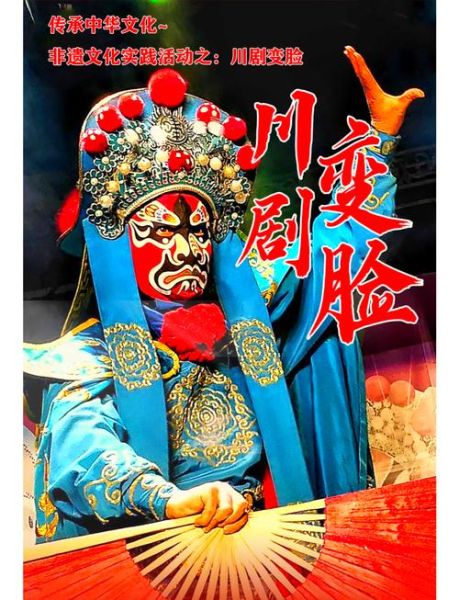

随着LED灯、追光、电脑染色普及,传统平面脸谱在强光下显得苍白,于是出现“立体塑形”技术: - **海绵垫高**:在颧骨、眉弓处垫海绵,再覆以油彩,侧光下轮廓分明; - **荧光颜料**:在《白蛇传》“水漫金山”一场,水族精灵的脸谱加入荧光绿,黑暗中仅见五官漂浮; - **投影融合**:2023年新版《变脸》,演员转动头部,脸谱图案与背后LED屏同步切换,实现“一秒六变”。 观众用手机拍摄时,**高饱和滤镜**下依旧清晰,这是老艺人当年未曾设想的新挑战。

川剧脸谱未来会消失吗?

不会,但它会以**数字资产**形式永生。成都川剧研究院已将经典脸谱扫描成8K矢量图,上传区块链,任何文创方需支付“脸谱版权费”才能商用;同时,AI换脸App内置“川剧脸谱”滤镜,年轻人 *** 即可化身关羽、包拯。老照片里的黑白面孔,正以像素形式在云端继续变脸,跨越时空与新一代对话。

评论列表