康平到底在哪儿?为什么它被称为“辽北门户”?

康平位于辽宁省最北部,地处辽、吉、蒙三省区交界,自古就是兵家必争的咽喉。因为向南可直抵沈阳,向北控扼科尔沁草原,所以清代文献里常称它为“辽北门户”。这一地理优势,让康平在辽金时期就成为驿站与军屯重地,也为后来的移民潮埋下伏笔。

康平的名字从何而来?

很多人以为“康平”二字是吉祥话,其实背后有一段真实历史:

- 1880年(光绪六年),清廷在科尔沁左翼中旗南部设县,因驻地原名“康家屯”,取“康”字;

- 又因当地地势平坦、盼其长治久安,加一“平”字,遂成“康平”。

这段命名过程在《奉天通志》里有明确记载,并非民间附会。

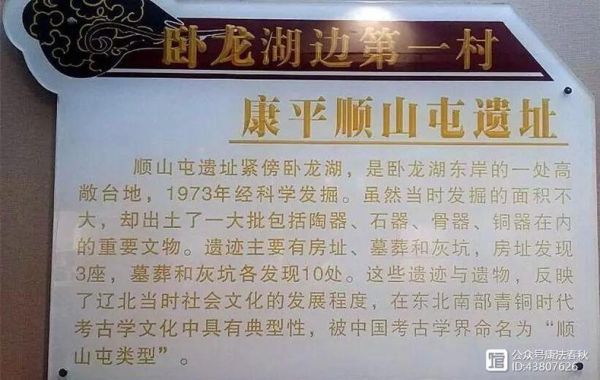

辽金时期:康平最早的“户口本”长什么样?

考古队在康平顺山屯遗址挖出大量辽代陶片与铁犁,证明这里早在公元10世纪就有农耕聚落。

自问:那时的居民是谁?

自答:主要是契丹人,后期女真人迁入,形成“蕃汉杂居”的格局。出土的铜印上刻有“谋克”字样,说明金朝在此设过基层军事单位。

明清之际:一座被“遗忘”的边墙

很多人知道山海关,却不知道康平境内也有一段辽东边墙。

- 边墙建于明万历年间,用夯土外包青砖,现存残高约2米;

- 墙内每隔五里设一墩台,当地老人叫它“烽火台”,实则是明军传递军情的信号系统。

清代柳条边政策实施后,边墙失去军事意义,逐渐被开垦的农田吞没,如今只剩北三家子街道附近可寻遗迹。

清末闯关东:康平人口为何一夜翻倍?

光绪末年,直隶、山东连年灾荒,大批灾民沿辽河北上。

自问:他们为什么选择康平?

自答:原因有三:

- 清 *** 在此放垦荒地,承诺“三年不纳粮”;

- 科尔沁王公急需佃农耕作,租税极低;

- 康平土地平坦、河流纵横,适合种植高粱、大豆。

短短十年,康平人口从不足五千增至四万,形成了今天“山东村”“河北屯”等地名的由来。

民国风云:一座小县城的“铁路梦”

1925年,张作霖计划修建“打通铁路”(打虎山—通辽),原定经过康平。

后因日本关东军干预,线路西移至今天的彰武,康平因此错失工业化先机。但这段历史留下一座老火车站旧址——青砖灰瓦的俄式建筑,如今成了县级文保单位。

抗战记忆:康平“无人区”真相

1941年起,日军为切断抗联与百姓联系,在康平北部制造“集团部落”。

- 强迫村民迁入指定围子,四周挖壕沟、架铁丝网;

- 拒绝搬迁者一律按“通匪”论处,仅小城子一带就有27个村庄被夷为平地。

这段历史在《康平县抗战档案》中有详细记录,是辽北地区最完整的日军暴行证据链之一。

1947年解放:一场“没有枪声”的战役

康平是辽北最早解放的县城之一。1947年7月,东北民主联军独立三师采取“围而不打”战术,切断 *** 保安队粮道。

自问:为何没发生激烈巷战?

自答:保安队多为本地招募,士气低落,加上地下党员策反,最终300余人缴械投降。这场“和平解放”为康平保留了大量历史建筑,如今走在老城区仍能看到民国时期的商铺门脸。

建国后的“草原变良田”

1950年代,康平被列为辽北重点垦区。

- 拖拉机之一次开进哈拉沁屯,当地牧民围观三天三夜;

- 到1965年,全县耕地面积从48万亩增至120万亩,成为辽宁商品粮基地;

- 付出的代价是草原面积锐减,如今卧龙湖湿地保护区,正是当年“退耕还草”的补救。

当代康平:历史如何变成“财富”?

今天的康平把历史故事做成了产业:

- 辽代文化园:复刻顺山屯遗址场景,游客可体验契丹射柳;

- 柳条边徒步:沿残存边墙设10公里生态步道,串联烽火台与老榆树;

- 山东移民纪念馆:用实物讲述“闯关东”三代人的家族史。

2023年,全县旅游收入突破8.7亿元,历史不再是课本里的铅字,而是饭桌上的谈资、钱包里的收入。

去康平前,必须知道的3个冷知识

1. 康平方言里“夜儿个”不是昨天,而是“前天”;

2. 当地婚礼要挂“弓箭”,源自满族射煞习俗;

3. 卧龙湖的“野鸭蛋”曾是辽代贡品,现在得凭身份证 *** 购买。

评论列表