什么是“烂诗”?先给概念定个调

在古籍、笔记、地方志里,常能翻到一些格律崩坏、意象混乱、情感空洞的“诗”。它们被后人戏称为“烂诗”。但烂也分等级:有的因作者名气大而被放大嘲笑,有的因内容离奇成为谈资,还有的纯粹是技术车祸现场。

(图片来源 *** ,侵删)

烂诗三大重灾区:题材、用词、格律

1. 题材雷区:万物皆可入诗,结果万物皆毁

- 如厕系列:乾隆《咏便壶》“锡壶通体白如银,巧匠精工制器新”,把夜壶夸成艺术品,尴尬溢出纸面。

- 拍马屁拍到马蹄:某地方官《颂盐政》“盐白胜雪雪输盐,入口咸时帝德沾”,强行把咸味与皇恩绑定,逻辑感人。

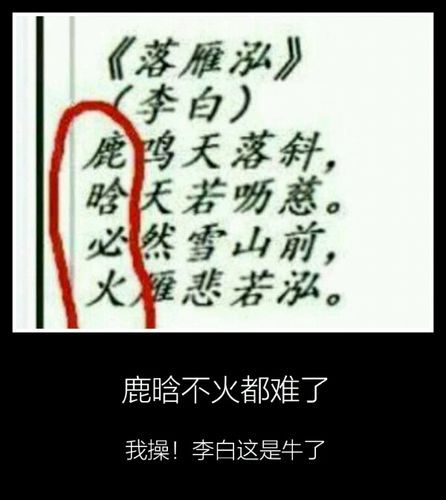

2. 用词灾难:生造词、同音梗、强行押韵

- 生造词:“柳眼桃腮莺弄簧”里的“弄簧”其实就是“黄莺啼叫”,作者嫌“啼”字不高级,结果读者一脸懵。

- 同音梗翻车:晚清某秀才《咏针》“尖嘴猴腮细骨身,钻缝觅孔太欺人”,把缝衣针写成小人,比喻不伦不类。

3. 格律车祸:平仄乱炖、对仗跳楼

- 平仄乱炖:“今天天气好晴朗,处处好风光”如果放进七律,就是灾难;古人也有同款:“东风吹雨过青山,却望千门草色闲”,第二句六个平声,读起来像断气。

- 对仗跳楼:“天上有星皆拱北,世间无水不朝东”看似工整,实则“星”对“水”属名词宽对,但“拱北”对“朝东”动词结构错位,被《四库全书总目提要》点名批评。

为什么这些诗能流传?背后有三类推手

推手一:权力加持

乾隆一生写诗四万三千首,数量碾压《全唐诗》,质量却……御制诗集必须刊行,于是烂诗跟着雕版流毒全国。

推手二:民间猎奇

《笑笑录》《广谈助》这类清代笑话书,专门搜集“奇诗怪句”当段子。读者越骂,传得越广。

推手三:后人反讽

鲁迅在《且介亭杂文》里引用“一盏清茶活火煎,钩帘曲几对山眠”讽刺附庸风雅,让原本小众的烂诗变成文化靶子。

烂诗解剖:一首“经典”逐句批

以清末《咏钟》为例:

“铁身铁性又铁肠,

挂在堂前响当当。

白日被人敲到晚,

晚上还要撞几撞。”

- 铁身铁性又铁肠:三“铁”连用,看似排比,实则空洞;且“铁肠”并非固定搭配,生凑痕迹明显。

- 挂在堂前响当当:押韵倒是押上了,但“响当当”属于口语,与之一句的“铁肠”风格撕裂。

- 白日被人敲到晚:叙事直白如流水账,毫无诗意。

- 晚上还要撞几撞:重复“撞”字,暴露出词汇量贫瘠。

如何避免写出烂诗?古人也支过招

招数一:多读“样板”

王士禛《师友诗传录》说:“先须熟读三百篇,自然避俗。”这里的“三百篇”指《唐诗三百首》,通过大量阅读形成审美抗体。

(图片来源 *** ,侵删)

招数二:冷处理

袁枚在《随园诗话》里建议:“脱稿先藏之,一月后再读,若仍能动己,方可示人。”很多烂诗其实是“热伤风”产物。

招数三:请“毒舌”审稿

清代诗人张问陶专门给友人挑刺,号称“诗医”。他把烂句比作“疮疣”,不割不快。

烂诗也有正能量?换个视角看

从文学史角度,烂诗是反面教材:

- 它们让后人知道“押韵≠好诗”;

- 它们提醒创作者“真诚比技巧更重要”;

- 它们为语言学家提供“错误语料库”,研究汉语韵律演变。

今日互动:你遇到过现代烂诗吗?

不妨在评论区贴出你见过的“灾难现场”,一起用古人传下来的“避坑指南”现场批改。毕竟,嘲笑不是目的,避免重蹈覆辙才是。

(图片来源 *** ,侵删)

评论列表