一、武夷之战发生在哪一年?

武夷之战并非史书中一笔带过的“小冲突”,而是南宋德祐元年(1275年)冬末至1276年初,在福建武夷山一线爆发的一场决定东南战局走向的激战。元军阿剌罕部与南宋残部、地方义军在此拉锯,最终改变了宋元双方在闽赣的势力版图。

二、武夷之战的历史背景是什么?

1. 政治:临安陷落后的“流亡中枢”

1276年正月,元军伯颜攻入临安,宋廷降表。然而益王赵昰、广王赵昺在陆秀夫、张世杰护送下南逃,福州成为临时行在。武夷山成为拱卫福州的北大门,谁掌握武夷,谁就掐住了流亡朝廷的咽喉。

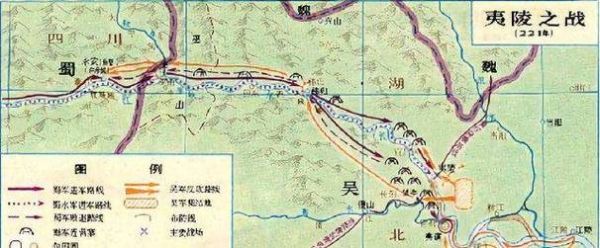

2. 军事:元军“三路包闽”战略

阿剌罕率东路军自浙入闽,计划与江西塔出军、广东吕师夔部合围,武夷山脉是东路军最险峻的关隘。若此关失守,元军可沿崇阳溪、建溪直插福州。

3. 经济:闽北粮仓与茶马古道

武夷山区的建宁府、邵武军是南宋最后的漕粮与战马补给地,“闽北一失,福建无一年之粮”。双方争夺的不仅是地形,更是持续作战的物资生命线。

三、武夷之战的胜负原因

1. 元军为何能迅速突破?

- 情报先行:阿剌罕重金收买当地畲民为向导,探得宋军“守关不守谷”的布阵漏洞。

- 分进合击:主力佯攻分水关,偏师绕道光泽县杉岭,形成南北夹击。

- 火器压制:元军首次在福建山区使用“襄阳炮”,轰击宋军木栅,守军士气一夜崩溃。

2. 宋军为何节节败退?

- 指挥分散:文天祥督师南剑州,张世杰守福州,武夷防线无统一调度。

- 兵源混杂:正规军不足两万,余为乡兵、畲兵,语言不通、号令不一。

- 粮道被断:元军别部焚毁崇安、浦城粮仓,守军“三日无炊”,被迫弃关突围。

四、武夷之战的经过:关键节点时间轴

1275年12月10日:元军前锋破分水关,宋将谢枋得退守崇安。

1276年1月3日:杉岭夜袭,畲民向导引元军攀崖而入,宋军大溃。

1月15日:阿剌罕主力越武夷山,与塔出会师建宁府,福州门户洞开。

2月1日:流亡朝廷仓促登舟南下泉州,武夷之战结束。

五、武夷之战对南宋流亡朝廷的影响

1. 战略空间被压缩

闽北失守后,宋军只能退守广东沿海,失去最后的纵深粮区,为崖山海战埋下伏笔。

2. 地方义军瓦解

原本响应文天祥的闽赣义军因“武夷之败”信心动摇,“十万义军,旬日星散”。

3. 海上行朝的开始

武夷战败直接促成“海上行朝”体制——宋室再无陆上立脚点,只能依靠舟师漂泊。

六、为何武夷之战少见于教科书?

自问:这场战役规模不算更大,为何被史家忽略?

自答:一来正史多聚焦临安降表、崖山殉国,武夷之战处于“亡国叙事”的过渡段;二来地方志版本繁杂,畲民口述与 *** 文献差异极大,导致学界长期缺乏定论。

七、今日武夷山中的战争遗迹

- 分水关残墙:关隘石基尚存,当地称“万人坑”,传为宋军殉难处。

- 杉岭古道:崖壁凿孔仍可见,学者考证为元军架设“飞梯”遗迹。

- 崇安古城:城墙夯土层夹杂弹石,经鉴定为13世纪火器碎片,成为火器史的重要物证。

八、延伸思考:如果武夷之战宋军守住,历史会怎样?

自问:假设谢枋得集中兵力、畲民未倒戈,能否改写结局?

自答:即使守住武夷,元军仍可绕道江西或海路进攻,但南宋至少可赢得半年喘息,或能与交趾、占城取得更稳固的外援,崖山海战的悲壮或许会以另一种形式出现。

评论列表