书法到底从哪儿来?

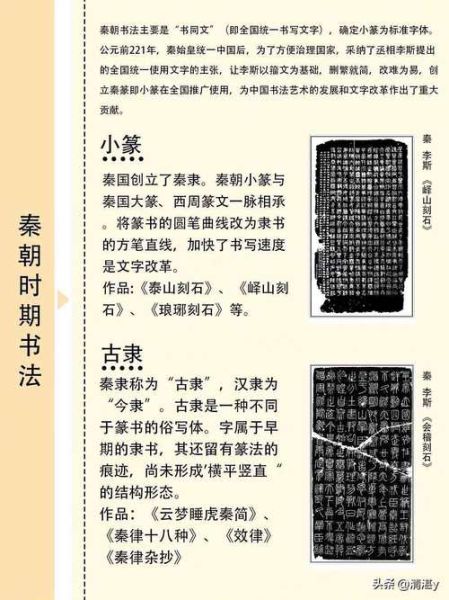

甲骨文是目前可考的最早汉字形态,刻在龟甲与兽骨上,笔画瘦硬、转折方折,已具备“用笔”意识。 金文继之,铸于钟鼎,线条加粗、结构对称,出现装饰性肥笔。 秦统一后,丞相李斯创小篆,线条圆转匀称,**“书同文”奠定汉字标准化根基**。 至此,书法脱离单纯记录,成为自觉的艺术追求。 ---篆隶楷行草,五体如何一步步演变?

1. 篆书:秦小篆端庄,汉缪篆屈曲,多用于碑额印章。 2. 隶书:西汉简牍中已见蚕头燕尾,东汉《曹全碑》飘逸,《张迁碑》方整,**“隶变”完成古今文字分水岭**。 3. 楷书:三国钟繇被尊为“正书之祖”,唐欧阳询、颜真卿、柳公权三足鼎立,法度森严。 4. 行书:东晋王羲之《兰亭序》“天下之一行书”,介于楷草之间,挥洒自如。 5. 草书:章草保留隶意,今草连绵狂放,唐张旭、怀素把狂草推向巅峰,**“颠张醉素”成为速度与 *** 的代名词**。 ---历代名家群星璀璨,他们各有什么绝活?

魏晋风度:王羲之为何被尊为“书圣”?

王羲之突破汉魏质朴,笔法内擫外拓,结构疏密天成。《兰亭序》里二十个“之”字无一雷同,**“贵越群品,古今莫二”**。其子王献之创“一笔书”,气势更胜乃父,父子并称“二王”。盛唐气象:颜真卿怎样把楷书写“壮”了?

颜体横轻竖重、筋力饱满,《祭侄文稿》血泪交迸,**“篆籀气”注入行草**,开雄浑一路。柳公权再瘦其骨,提出“心正则笔正”,笔谏唐穆宗,成为士人楷模。宋代尚意:苏轼为何说“我书意造本无法”?

宋人突破唐法,追求个人意趣。苏轼丰腴跌宕,黄庭坚长枪大戟,米芾“八面出锋”,蔡襄端润中和,**“宋四家”各以意胜**。 赵孟頫元代复古,提出“用笔千古不易”,复兴二王,影响明清馆阁。明清流派:董其昌与“帖学”“碑学”之争

晚明董其昌淡墨空灵,引领帖学。清中叶金石学兴,阮元、包世臣、康有为倡导碑学,**《龙门二十品》《张猛龙碑》重见天日**,碑派雄强,帖派秀雅,双峰并峙。 ---书法如何影响东亚文化圈?

- 日本空海取法唐楷,创“大师流”;小野道风学王羲之,形成假名书法。 - 朝鲜金正喜提出“秋史体”,融合汉隶与北碑。 - 越南黎朝科举以楷书取士,**“字如其人”成为共同价值**。 书法成为东亚共享的审美语言与身份标识。 ---现代人学书法,到底在学什么?

自问:临帖是不是机械描红? 自答:临帖是“与古人对话”,先求形似,再追神似,最终脱化出自家面目。 - **笔法**:中锋立骨,侧锋取妍,提按顿挫见精神。 - **结构**:奇正相生,疏密得宜,重心稳而活。 - **章法**:行气贯通,虚实呼应,整篇如一首无声乐曲。 - **修养**:读万卷书,行万里路,胸中丘壑自然流露笔端。 ---数字时代,书法会消亡吗?

键盘取代毛笔,却激发“手写热”。 - 直播临帖、短视频示范,**让经典飞入寻常百姓家**。 - 字体设计、品牌LOGO、影视片头,书法元素无处不在。 - 人工智能可模拟笔画,却无法复制“人”的呼吸节奏与情感波动。 **书法从实用走向纯艺术,反而获得更广阔的生命空间**。

(图片来源 *** ,侵删)

评论列表