一、农村历史风俗有哪些?

提起农村历史风俗,很多人脑海里会蹦出“贴春联”“闹社火”“吃腊八粥”等画面,但真要系统梳理,却发现它们散落在节气、婚丧、祭祀、农耕等各个环节。下面按场景归纳,方便快速查阅。

(图片来源 *** ,侵删)

1. 节气里的农事仪式

- 立春鞭春牛:山东、河北等地仍保留,用柳条鞭打泥塑春牛,寓意催耕迎春。

- 谷雨祭仓颉:陕西白水县有庙会,纪念造字始祖,祈求五谷丰登。

- 霜降迎霜降:闽南人吃柿子、登高,认为可御寒不感冒。

2. 婚俗中的“六礼”变体

传统“六礼”在农村并非一成不变,不同地域演化出独特细节:

- 提亲:晋北用红纸包麦穗做“提亲帖”,象征岁岁平安。

- 过大礼:广东客家把礼担叠成“九层糕”,越高越显诚意。

- 哭嫁:土家族连哭三天,歌词即兴,哭的是不舍也是祝福。

3. 丧葬与祭祀的千年传承

问:为什么农村丧葬要“做七”?

答:佛教轮回观念与祖先崇拜结合,认为亡魂每七天过一关,共七七四十九天,家属需诵经烧纸,助其顺利投胎。

- 招魂幡:苏北用五色布条系竹竿,插在坟头,引亡魂归家。

- 送寒衣:十月初一,豫西人用彩纸剪衣裤焚化,怕祖先在阴间受冻。

二、农村风俗的由来是什么?

若把风俗比作大树,它的根须扎进三层土壤:自然节律、宗法制度、民间信仰。

1. 自然节律:春耕秋收的指挥棒

古人观测太阳周年运动,划分二十四节气,配套产生“节气食俗”与“祭祀土神”。例如:

- 清明吃青团——艾草正当鲜嫩,既驱虫又祭祖。

- 冬至饺子——农闲时节犒劳家人,形似元宝,取招财进宝之意。

2. 宗法制度:血缘纽带的礼仪化

问:为何农村重“族谱”与“祠堂”?

答:在聚族而居的环境里,族谱是身份凭证,祠堂是法庭与礼堂的混合体。通过“冬至祭祖”“清明合食”,强化“同根同气”的认同感。

(图片来源 *** ,侵删)

3. 民间信仰:万物有灵的投影

山精树怪、灶王龙王,皆被拟人化供奉,形成“泛神信仰”。典型例子:

- 浙江沿海“开洋节”:祭妈祖、演社戏,祈求出海平安。

- 湘西“傩堂戏”:戴木雕面具驱疫鬼,兼具戏剧与巫术功能。

三、风俗在当代的变与不变

1. 消失的环节

机械化取代耕牛后,“鞭春牛”变成文化表演;火葬推广,“抬棺游村”仪式骤减。

2. 新生的载体

- 短视频直播“云守岁”,让分散各地的族人同步吃年夜饭。

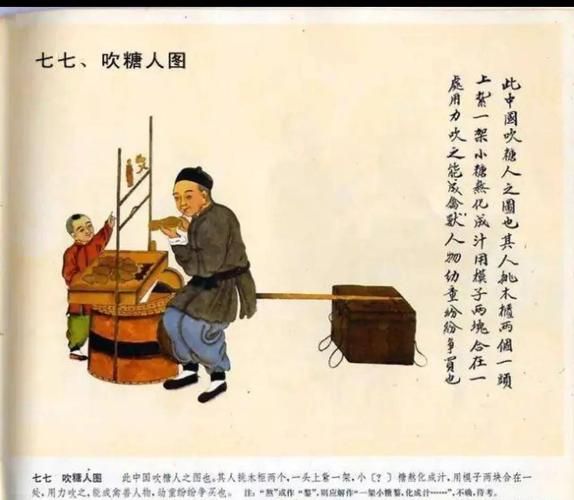

- 乡村民宿把“打糍粑”“磨豆腐”包装成体验项目,吸引城市游客。

四、如何深入体验原汁原味的农村风俗?

若想避开商业化的“表演式民俗”,可遵循以下路径:

- 选对时间:春节前后、清明、中元、冬至,是仪式最密集时段。

- 找对门户:提前联系村里德高望重的“礼生”或“香头”,他们掌握仪式细节。

- 尊重禁忌:如拍摄丧礼需先征得家属同意,女性不可跨火盆等。

五、常见疑问快问快答

Q:为什么农村盖房要“上梁”抛馒头?

A:梁是房屋“脊梁”,抛馒头、糖果给围观孩童,寓意“添丁添口、财气满堂”。

Q:社火与秧歌有何区别?

A:社火源于上古“社祭”,包含高跷、旱船、舞狮;秧歌偏重田间歌舞,东北、陕北风格最豪放。

(图片来源 *** ,侵删)

Q:现在年轻人不懂老礼,风俗会不会断层?

A:地方 *** 与民间协会正通过“非遗进校园”“村晚”等形式,让青少年在参与中自然习得,断层风险降低。

评论列表