一、为什么要研究古代妃子封号?

很多人以为“贵妃、皇贵妃、皇后”就是全部,其实自周代到清末,**妃嫔封号体系像一棵不断分叉的大树**,枝蔓繁复。研究它,不仅能看懂古装剧里的称谓,还能窥见**宫廷权力升降的暗线**。

二、先秦至两汉:妃嫔称号的雏形

1. 周代“三夫人、九嫔、二十七世妇”

- **三夫人**:地位仅次于王后,分别是贵妃、淑妃、德妃,为后世“四妃”奠定雏形。

- **九嫔**:分管后宫礼仪、祭祀、女工,名号如“昭训”“修容”已带褒义色彩。

2. 西汉“婕妤”横空出世

汉武帝首创“婕妤”一职,**秩比列侯**,一跃成为皇后以下更高封号。赵飞燕姐妹皆先封婕妤再晋皇后,可见婕妤是**皇后预备役**。

三、魏晋南北朝:等级爆炸的乱世

1. 三国魏“贵嫔、淑媛、修容”十二等级

曹丕为制衡外戚,将妃嫔细分为十二等,**每一级对应朝廷官秩**,俸禄从两千石到三百石不等。

2. 南朝宋“贵妃”首次出现

宋孝武帝立**“贵妃”与贵嫔、贵姬为三夫人**,后世“贵妃”一词沿用千年。

四、隋唐:体系化与诗意化并存

1. 隋文帝“四妃”定乾坤

**贵妃、淑妃、德妃、贤妃**并称四妃,品级正一品,自此成为定制。

2. 唐玄宗“惠、丽、华”三妃

玄宗为宠妃武氏破例增设**惠妃、丽妃、华妃**,与四妃并列,**人数突破制度**,导致“后宫名号不足,乃置六仪、四美人”。

3. 唐代女官与妃嫔混用

尚宫、尚仪等**女官头衔常被皇帝赐给宠姬**,如杨贵妃曾兼“太真宫女道士”,模糊了宗教、女官、妃嫔的界限。

五、宋元:升降之间的微调

1. 北宋“婉容、婉仪”九嫔十四级

宋仁宗将嫔御分为九嫔十四级,**名号多取柔美之词**,如婉容、顺容、良媛,体现宋人审美。

2. 元代“三宫皇后”并立

蒙古旧俗允许**多位皇后同时存在**,妃嫔封号反而简化,仅分“贵妃、丽妃、淑妃”三等。

六、明清:极致细化与回光返照

1. 明初“皇贵妃”诞生

明宣宗为孙贵妃特设**皇贵妃**,位在皇后之下、贵妃之上,**清代沿用并固定为副后**。

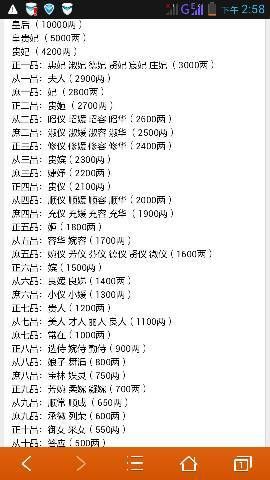

2. 清代“皇后—皇贵妃—贵妃—妃—嫔—贵人—常在—答应”八级阶梯

- **皇后**:居中宫,金册金宝。

- **皇贵妃**:一人,摄六宫事。

- **贵妃**:二人,乾隆朝后增至四人。

- **妃**:四人,如乾隆容妃(香妃原型)。

- **嫔**:六人,可自称“本宫”。

- **贵人以下**:无定数,无金册,**“答应”甚至无独立寝宫**。

3. 慈禧的封号之路

从兰贵人→懿嫔→懿妃→懿贵妃→圣母皇太后,**每一步都踩在制度裂缝上**,最终打破“后宫不得干政”的铁律。

七、常见疑问快问快答

Q1:为什么有的妃子叫“某嫔”,有的叫“某妃”?

A:看品级。**嫔是正三品,妃是正二品**,一字之差,俸禄、仪仗、朝服纹样全变。

Q2:清代“常在”和“答应”能见到皇帝吗?

A:理论上可以,**但需经过“牌子翻绿头签”流程**。实际中,答应一年难见一次。

Q3:为何唐代妃嫔名号像诗,清代却像官职?

A:唐代重文学,**封号多用《诗经》词汇**;清代重满洲旧制,**名号更像行政级别**。

八、封号背后的权力密码

看似华丽的字眼,**实则是皇帝平衡前朝与后宫的筹码**。武则天从才人到皇后,每一步都伴随着外戚集团的洗牌;万历帝欲立郑贵妃为后,**被文官集团以“无子”为由阻击**,导致国本之争。

下次再听到“晋封为贵妃”,不妨多想一步:**这是宠爱,还是政治交易?**

评论列表