为什么古人也爱讲笑话?

笑话不是现代人的专利,早在先秦时期,诸子百家就常用幽默来“包装”观点。孔子周游列国时,弟子子路问:“老师,您总说‘礼’,可礼能当饭吃吗?”孔子笑答:“礼不能当饭,却能让你不被饭噎着。”一句话把弟子逗乐,也把“礼”的边界点透。

古代笑话的三大类型

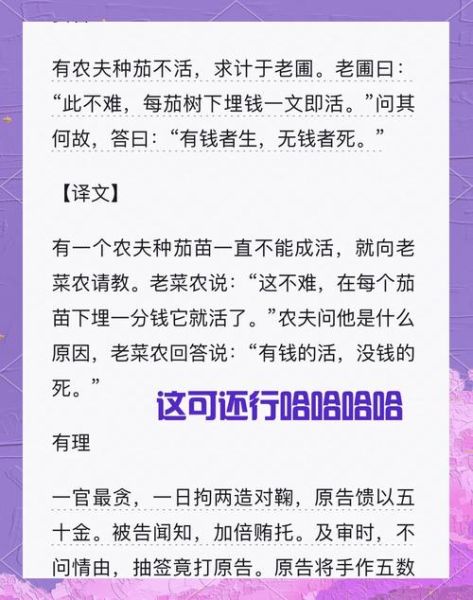

1. 官场讽刺:笑里藏刀

《笑林广记》里有一则:新官上任,见衙门口贴着“禁止送礼”四字,转身对师爷说:“这告示写得不全,应加一句——‘收礼者罚银十两’。”师爷忙问:“那谁还敢送?”官答:“罚的是送的人,收的人无罪。”

亮点:用双关把“禁止”变“只禁送不禁收”,讽刺贪墨。

2. 市井智慧:小人物的反击

北宋汴梁,一卖油郎被地痞讹诈:“你油里掺水!”卖油郎不慌不忙,把油倒入油锅,水立刻炸响。他笑道:“水在油下,油在水上,您看哪层是掺的?”地痞哑口无言。

亮点:利用物理常识反杀,底层百姓的机智跃然纸上。

3. 文人自嘲:高雅的“翻车”

明代才子唐伯虎赴宴,主人炫耀新得古画《百鸟朝凤》。唐伯虎看后摇头:“画是假的。”主人不服,唐伯虎提笔在画上添了一只麻雀,题字:“百鸟朝凤,麻雀掉队。”众人哄笑,主人面红耳赤。

亮点:文人用“补刀”式幽默,既显才学又留余地。

这些笑话背后藏着什么?

社会规则的“软批评”

古代言论管制严格,笑话成了“安全阀”。比如《启颜录》记载:唐朝某县旱灾,县令求雨不得,百姓编笑话:“龙王说,县令的奏章太啰嗦,读到一半睡着了。”县令听后,反而减赋税三成。

语言艺术的极致

古人善用谐音、拆字、典故。清代《嘻谈录》有则:考生写“琵琶”作“枇杷”,考官批语:“若使琵琶能结果,满城箫管尽开花。”**用植物与乐器双关,既幽默又留教育意义。

现代人如何活用古代笑话?

写作灵感库

- 桥段移植:把“卖油郎油锅验水”改成程序员用代码自证清白。

- 人设反差:让“严肃”的孔子讲冷笑话,制造记忆点。

社交破冰术

饭局上引用唐伯虎“麻雀掉队”的梗,比直接说“这画是假的”更易被接受。**幽默降低了批评的锋利度。

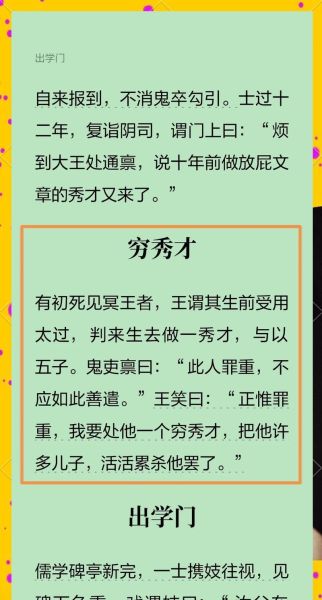

冷门但爆笑的“遗珠”

《韩非子》的“守株待兔”原版

课本只教农夫傻等兔子,其实原文结尾是:旁人问农夫:“若兔子再不来呢?”农夫答:“那就改种胡萝卜,引它回来。”**黑色幽默暗藏变通哲学。

敦煌卷子中的“段子手”

唐代遗书S.610号记载:和尚问弟子:“为何念经时打瞌睡?”弟子答:“因为经里没插图。”**千年前的吐槽,精准击中现代人开会PPT的痛点。

自问自答:古代笑话会过时吗?

问:语言环境变了,笑点会不会失效?

答:人性不变。贪、懒、爱面子这些母题永恒,只是载体从竹简变成短视频。

问:如何避免“硬凹古风”的尴尬?

答:抓核心逻辑而非表面词汇。比如“县令求雨”的梗,现代可改为“甲方改稿拖到deadline,却怪设计师没灵感”。

彩蛋:一则可立即使用的改编笑话

原典:《笑府》中,庸医开药“当归三钱”,病人误听“当龟三斤”,回家炖了乌龟。

改编:产品经理要求APP“增加用户黏性”,程序员听成“增加用户年黏”,连夜把界面做成年糕主题。

效果:既保留“谐音误会”结构,又贴合互联网语境。

评论列表