为什么“历史常识有哪些”总是让人头疼?

很多人翻开厚厚的史书,之一感觉就是“朝代太多、人名太长、事件太杂”。其实,历史常识并不等于死记硬背,而是抓住主线、建立坐标、形成画面。先问自己:我最常遇到的场景是什么?是考试、是聊天、还是写作?不同场景需要的历史常识深度不同,筛选范围自然也不同。

历史常识有哪些?用“时间轴+关键词”一网打尽

1. 朝代更替速记表

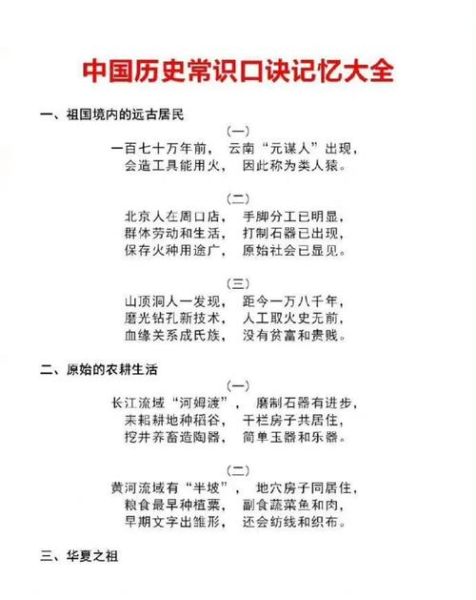

从夏商周到清末,可用一句口诀:夏商周秦西东汉,三国两晋南北朝,隋唐五代又十国,宋元明清帝制终。口诀里每个字代表一个朝代,背下来就能在脑海里拉出完整时间轴。

2. 必会十大事件

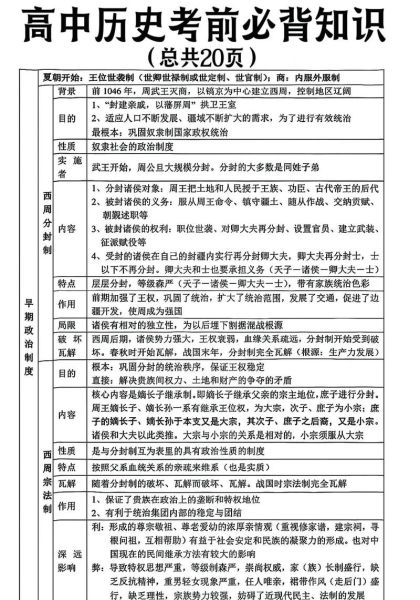

- 商鞅变法:确立郡县制,奠定中央集权雏形。

- 张骞通西域:打通丝绸之路,中西文化首次大规模碰撞。

- 安史之乱:盛唐转折点,藩镇割据从此开始。

- 王安石变法:北宋财政改革的巅峰与挫败。

- 郑和下西洋:明代航海技术的更高光,却戛然而止。

- *** 战争:中国近代史开端, *** 概念首次被冲击。

- 戊戌变法:百日维新的理想与残酷现实。

- 辛亥革命:两千年帝制轰然倒塌。

- 五四运动:思想启蒙与民族觉醒的双重爆发。

- 新中国成立:现代中国的时间原点。

3. 关键人物与标签

与其记生平,不如记一句话标签:

- 秦始皇——书同文、车同轨;

- 汉武帝——罢黜百家,独尊儒术;

- 唐太宗——贞观之治,天可汗;

- 康熙——统一多民族国家的最后拼图;

- 孙中山——三民主义,共和先驱。

历史常识怎么记?四步构建“记忆宫殿”

之一步:搭框架——先画时间轴

拿一张A4纸横放,从左到右画一条线,标出公元前、公元后,再按口诀把朝代填进去。框架有了,细节才有地方挂。

第二步:找钩子——用故事串事件

问自己:如果“安史之乱”是一部电影,主角是谁?反派是谁?冲突点在哪里?把安禄山、杨贵妃、马嵬坡三个关键词编成一分钟小故事,钩子就牢牢挂住了。

第三步:造场景——把人物放进地图

打开中国地图,把郑和七下西洋的航线用红笔描出来;再把张骞出使西域的路线用蓝笔描出来。两种颜色交叉,大脑瞬间有了空间记忆。

第四步:做复盘——每周十分钟“历史快闪”

每周抽十分钟,闭眼回忆:这周学了哪三个朝代?每个朝代印象最深的一件事是什么?如果能脱口而出,记忆就转为长期。

常见误区:你是不是也这样背历史?

误区一:只背年份,不背因果

1840年 *** 战争爆发,如果只记年份,很快就会忘。但如果记住贸易逆差→ *** 输入→白银外流→林则徐虎门销烟→英军开战这一串因果链,年份自然跟着走。

误区二:把历史当“孤岛”

很多人把“戊戌变法”与“明治维新”完全割裂。其实对比来看,同样是外患压迫、同样是君主支持、同样是改革派VS保守派,结果却一败一成,原因一目了然。

误区三:忽视横向联系

唐朝的“租庸调制”与北宋的“两税法”有何区别?把制度演变放在一张表里,一眼就能看出从人丁税到财产税的演进逻辑。

实战演练:十分钟速记“三国”

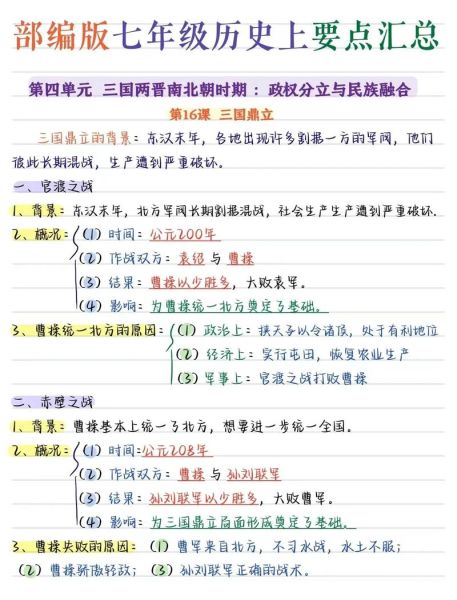

问题1:三国鼎立局面如何形成?

答:赤壁之战后,曹操退守北方,孙权据江东,刘备取荆州再入益州,三方疆域基本稳定。

问题2:为什么诸葛亮“六出祁山”仍未能北伐成功?

答:核心短板是粮草运输。蜀道艰险,运粮成本极高,每次出征都因粮尽而退。

问题3:三国归晋的根本原因?

答:魏国内部司马氏篡权,先灭蜀后灭吴,完成统一。表面看是军事胜利,实质是北方经济与人口优势压倒南方。

进阶技巧:把历史常识变成“社交货币”

场景1:饭局聊天

当有人感叹“西安真是一座古城”,你可以接一句:“是啊,从西周镐京到汉唐长安,西安当过十三个王朝的首都,真正的千年古都。”一句话,既显知识又拉近距离。

场景2:写作引用

写议论文需要例证,不妨用“王安石变法”来说明改革需要制度配套与执行力,比空喊口号更有说服力。

场景3:考试抢分

材料题出现“张骞通西域”,立刻在草稿纸上写下政治:断匈奴右臂;经济:丝绸之路;文化:佛教东传三点,答案结构瞬间清晰。

工具推荐:让记忆效率翻倍的三个小物件

- 时间轴便利贴:贴在书桌前,每天路过扫一眼。

- 历史地图册:把战役、迁都、贸易路线直接画在地图上。

- Anki记忆卡:把人物、事件、制度做成问答卡片,利用艾宾浩斯遗忘曲线自动复习。

最后的小测试:你能答对几道?

1. “靖康之耻”发生在哪一朝代?

2. “一条鞭法”是谁推行的?

3. “戊戌六君子”中,谁留下了“我自横刀向天笑”的诗句?

如果你能立刻答出北宋、张居正、谭嗣同,恭喜你,历史常识已经长在你的知识树上了。

评论列表