金字塔建造者身份之谜:真的是奴隶吗?

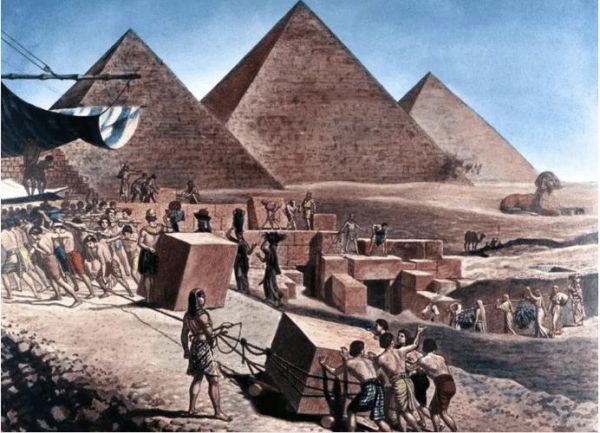

提起古埃及金字塔,很多人之一反应是“奴隶血泪史”。然而,考古学家在吉萨高原发现的工人村落、骨骼检测和工资记录却给出了截然不同的答案:建造者并非奴隶,而是领取薪酬的熟练工匠与季节性农民。他们每天能分到面包、啤酒、大蒜和葱,受伤后还能接受简单的外科治疗。骨骼中的蛋白质同位素分析显示,这些人摄入的肉类比例并不低,说明社会地位并非更底层。

人数规模:十万还是万人?

古希腊历史学家希罗多德曾写下“十万奴隶劳作三十年”的夸张数字,现代研究用更严谨的 *** 重新估算:

- 核心工匠团队:约四千名石匠、木匠、测量师常驻工地,负责精准切割与吊装;

- 轮换劳工:每年尼罗河涨潮期,约一万六千名农民参与运输石块,洪水退去后回家种地;

- 后勤保障:两千名厨师、酿酒师、医生、书记员维持日常运转。

把上述数字相加,同时在现场的人数峰值约两万两千人,远低于“十万”传说。

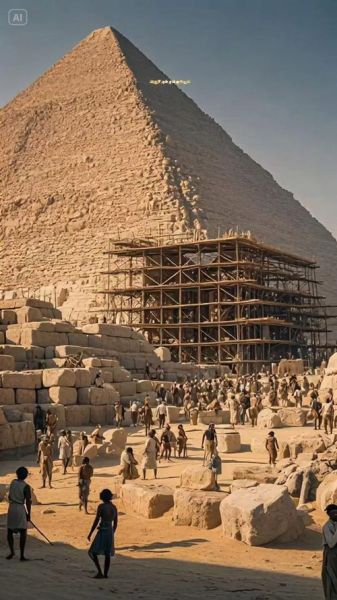

施工技术:如何搬运两百吨巨石?

疑问:没有铁器、没有滑轮,古埃及人如何移动平均重达2.5吨的石灰岩块?

答案藏在近年发现的瓦迪·贾尔夫纸草中:工程师利用尼罗河汛期将石块装上特殊设计的雪松木船,顺流而下抵达吉萨港;随后通过浸水坡道降低摩擦力,把石块拖拽到指定高度。实验考古显示,12名工人配合润滑的坡道可在2小时内将15吨石块抬升10米。

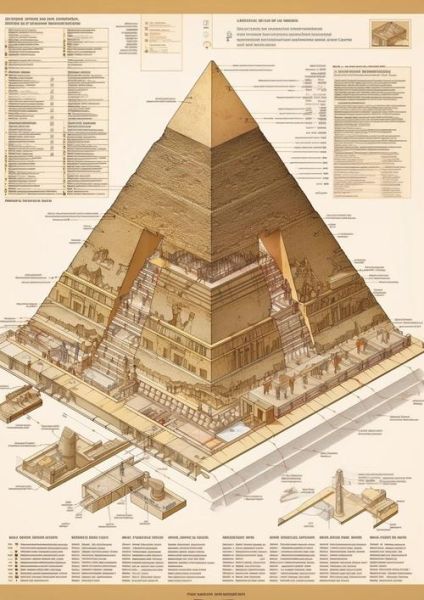

时间线:胡夫金字塔究竟建了多久?

放射性碳测年将胡夫金字塔的建造窗口锁定在公元前2580—前2510年之间,约三十年。但这三十年并非全年无休:

- 前期准备:选址、平整、修建临时道路,耗时五年;

- 主体施工**:每年工作九个月,避开酷热夏季与农忙;

- 内部装饰**:最后五年完成墓室壁画、甬道封闭。

若折算成纯工作日,有效建造时间约二十二年。

金字塔建造的社会意义:不仅是陵墓

为什么法老愿意投入全国之力?

自问:它仅仅是“皇帝的坟墓”吗?

自答:金字塔更像古埃及的“国家工程”。它整合了农业剩余劳动力,推广了数学、天文学与工程学知识,甚至催生了最早的项目管理文书。每块石头上的工匠标记,相当于现代“质量追溯码”,确保责任到人。

现代验证:实验考古如何推翻旧说

2008年,法国考古队在吉萨南坡按1:1比例复制了一段坡道,用铜制工具、麻绳与木制滑橇重现当年场景。结果:

- 铜凿硬度足够:切割石灰岩的效率达到每小时12厘米;

- 坡道角度12°:既能省力又避免滑坡;

- 团队协作节拍:统一喊号子可将拉力提升40%。

实验数据与古埃及纸草记录误差不到5%,证明“奴隶鞭打”纯属后世想象。

金字塔建造者的后裔今何在?

DNA测序显示,现代吉萨地区部分村民的Y染色体单倍群与4500年前墓坑骨骼高度匹配,说明建造者家族在尼罗河畔延续至今。他们的口述史中仍保留着“祖先为国王修建通往星空的阶梯”的传说,成为跨越千年的活态记忆。

评论列表