汉字究竟是怎么诞生的?

仓颉观鸟兽之迹,以“象”立形,遂成文字雏形。 ——这并非神话,而是古人对“**象形—指事—会意**”三阶造字法的诗意总结。 ---从结绳到刻画:文字前的信息载体

- **结绳记事**:大小、颜色、绳结位置皆含信息,却难精确。 - **契刻符号**:半坡陶符、贾湖刻符,线条简练,已具“**笔画意识**”。 - **图画叙事**:岩画记录狩猎场景,是“**图形→字符**”过渡的活化石。 ---甲骨文为何被称作“汉字的童年”?

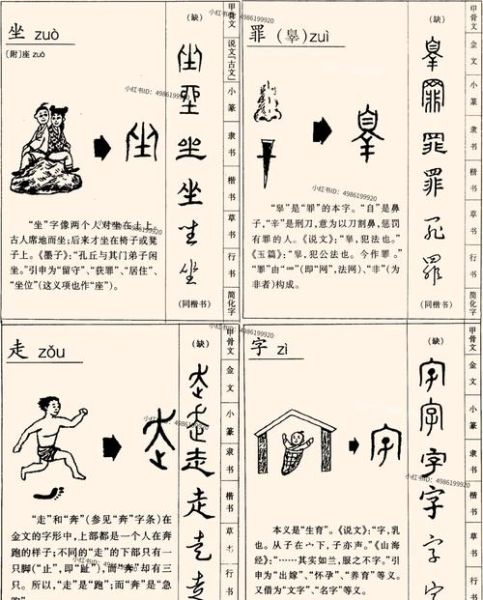

- **载体独特**:龟甲兽骨,占卜后契刻,保留商代口语原貌。 - **字形特征**: 1. 象形程度高,如“**日**”像太阳,“**月**”似弯月; 2. 方向不固定,同一字可正写、反写; 3. 笔画尖锐,刀刻所致,形成“**甲骨味**”线条。 - **六书雏形**: - 象形:山、水、人 - 指事:上、下、刃 - 会意:休(人倚木)、明(日月并照) - 形声:河(水+可)、铜(金+同) ---金文、籀文到小篆:线条如何变圆润?

- **金文**:铸于青铜器,笔画肥硕,出现“**波磔**”装饰。 - **籀文**(大篆):石鼓文为代表,结构繁复,是“**繁化**”阶段。 - **小篆**:李斯“书同文”,**线条匀称、结构对称**,为后世楷书奠基。 自问:为何秦统一后仍保留部分六国异体? 答:行政效率与文化惯性博弈,小篆成为官方标准,隶书则在民间暗长。 ---隶变:汉字“横平竖直”的转折点

- **笔画革命**:圆转→方折,出现“**蚕头燕尾**”。 - **部件简化**: - “水”部由“氵”替代,书写提速三倍; - “辵”简为“⻌”,减少七笔。 - **结构扁平**:字形由纵长变横宽,适应简牍宽度。 ---楷书、行书、草书:实用与美学的三重奏

- **楷书**:钟繇“**永字八法**”,确立笔画规范。 - **行书**:王羲之《兰亭序》,**连笔映带**,兼顾速度与可读性。 - **草书**:张旭狂草,**符号化极致**,一字可省半。 自问:为何草书未取代楷书? 答:识别门槛高,公文、科举需“**正体**”保证信息准确。 ---印刷术如何固化字形?

- **雕版宋体**:刀锋留痕,形成“**横细竖粗**”特征。 - **活字演变**:毕昇胶泥→铜活字→铅字,**字模标准化**。 - **康熙字典体**:214部首确立,**检索逻辑**沿用至今。 ---简化字运动:效率与文化的再平衡

- **1956方案**: - 合并同音字:發→发,髮→发; - 草书楷化:東→东,車→车。 - **未简字保留**:龍、龜,因**文化象征意义**过重。 自问:简化是否割裂传统? 答:古已有之,如“**俗字**”“**手头字**”,简化是历史惯性而非断裂。 ---数字时代的汉字:编码与字体革命

- **Unicode**:收录汉字逾九万,**生僻字复活**成为可能。 - **可变字体**:同一字重动态调整,**屏幕显示优化**。 - **手写输入**:笔迹识别回归“**书写肌肉记忆**”,科技与古法握手。 ---造字故事里的文化密码

- **家**:屋内有豕,反映**农耕定居**观念。 - **姓**:女生为姓,**母系社会**痕迹。 - **武**:止戈为武,**尚武止战**的哲学。 这些字形不是符号,而是**凝固的历史切片**。

(图片来源 *** ,侵删)

评论列表