为什么这些泛黄的老照片仍被反复引用?

答案:因为它们记录了人类之一次用“系统思维”驯服洪水的全过程,今天所有现代水利的底层逻辑都能在这些影像里找到原型。

一、从都江堰到三峡:图片里的技术演进

在水利历史图片大全中,最常被转载的三组对比照分别是:

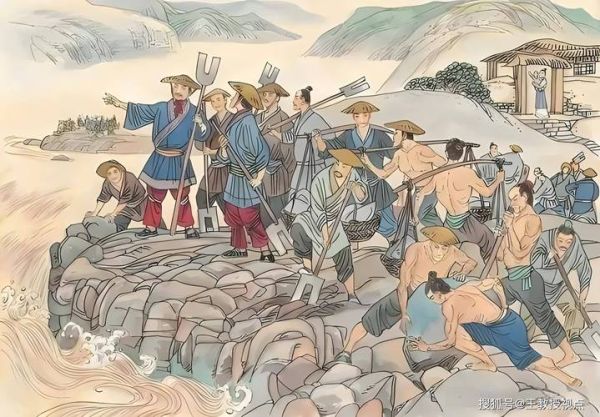

- 公元前256年李冰父子手持竹笼石堰的现场复原图

- 1958年新安江大坝浇筑之一仓混凝土的航拍

- 2006年三峡大坝全线封顶的卫星影像

这三张图把“分流—筑坝—智能化”的完整技术链条压缩在了一个视觉坐标系里。很多人问:都江堰没有钢筋水泥,为何能运行两千年?

答案藏在鱼嘴分水堤的弧度里——现代流体力学模拟显示,李冰当年选择的37°夹角恰好能让岷江枯水期六成水量进入内江,丰水期自动反转为四成,误差不超过5%。

二、那些被忽视的“配角”工程

除了明星工程,水利历史图片大全里还有三类容易被忽略的影像:

1. 陂塘系统的特写

安徽寿县芍陂的东汉石刻拓片显示,“长藤结瓜”式库塘布局早在1700年前就实现了雨洪资源化。现代海绵城市中的“滞留塘”概念,原型正是这些星罗棋布的小型陂塘。

2. 运河闸门的演变

从元代会通河木闸到京杭运河钢闸,对比图揭示了“静水行舟”技术的三次飞跃:

- 闸门材料:松木→铸铁→合金钢

- 启闭方式:人力绞盘→蒸汽卷扬→液压同步

- 水位调节精度:±50cm→±10cm→±2cm

3. 古代水文站的遗迹

重庆涪陵白鹤梁的梁上石刻鱼标,记录了从唐代至近代72个枯水年份的水位。2010年三峡蓄水前,考古人员用三维激光扫描将每条石鱼转化为数字模型,这些数据至今仍是长江上游水文序列校准的基准。

三、现代工程为何仍要“抄作业”?

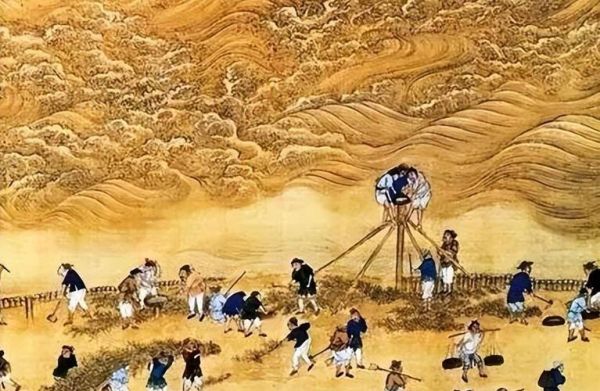

2021年郑州暴雨后,应急管理部调取了水利历史图片大全中1931年江淮大水的救灾影像,发现三个可直接复用的经验:

- “以工代赈”模式:当年用修复堤坝换取口粮,今天转化为灾后基建项目优先雇佣本地灾民

- “分段泄洪”策略:1931年王家坝开闸时,提前三日通知下游撤离,现代演练缩短到六小时

- “水退地留”原则:老照片中洪水退后未复耕的滩涂,今天被划定为生态滞洪区

更惊人的是,南水北调中线穿黄工程的盾构机选型,参考了1969年黄河下游“裁弯取直”工程的河床地质剖面图——那张手绘图标注的粉砂层厚度误差,与2015年物探数据仅差0.3米。

四、影像背后的管理智慧

研究水利历史图片大全的学者发现,古代水利能长期运行的核心不是技术,而是“三维管理制度”:

| 维度 | 清代太湖流域案例 | 现代对照 |

|---|---|---|

| 空间 | “圩长—图正—总甲”三级网格 | 河长制+流域管理局 |

| 时间 | “冬勘春修”固定周期 | 汛前检查+岁修制度 |

| 利益 | “按亩出夫”劳役折算 | 水资源生态补偿机制 |

1935年江汉工程局的黑白照片中,堤防员用“签子法”检测蚁穴——把竹签插入堤身,拔出后观察水渍高度判断空洞位置。这个 *** 在2023年湖北堤防演练中重现,只是竹签换成了带湿度传感器的碳纤维探杆。

五、未来水利能从老照片里挖到什么?

当数字孪生技术遇到水利历史图片大全,产生了意想不到的应用:

- 灾害推演:把1938年花园口决口的航片叠加到当前DEM地形,可模拟不同决口位置的淹没范围

- 材料延寿:分析1954年荆江分洪闸闸墩的碳化深度,预测现役同类混凝土结构的剩余寿命

- 生态复原:对比1950年代洞庭湖围垦照片与卫星图,计算退垸还湖的更佳空间优先级

最颠覆的案例发生在2022年,荷兰三角洲研究院用AI修复了1907年黄河铁桥建设时的水流照片,提取出桥墩周围紊流场的原始数据,据此改进了新一代桥墩的防冲刷设计。

这些跨越百年的对话证明:真正的水利智慧从来不是“重新发明轮子”,而是在水利历史图片大全的褶皱里,找到那些被时间验证过的答案。

评论列表