为什么老照片值得收藏?

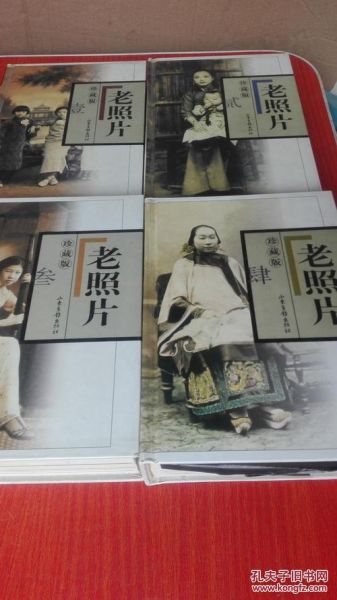

老照片不仅是影像,更是**凝固的社会切片**。一张清末市井照,能同时呈现服饰、建筑、商业招牌三层信息,其价值远超同期文字记录。收藏者常问:如何判断它不只是“旧”,而是“珍”?答案藏在**细节密度**——真品往往包含大量无法复刻的时代符号,例如消失的商标、绝迹的交通工具、独特的光影质感。

老照片常见造假手段

化学做旧:药水与紫外线

造假者用高锰酸钾溶液浸泡相纸,再经紫外线灯照射,可在48小时内模拟**五十年自然氧化**。但过度氧化会导致**银盐颗粒边缘模糊**,真品则呈现均匀微裂。

数字合成:AI修复的陷阱

近年出现用AI将现代人物“穿越”到老场景的合成照。破绽在于**光源方向矛盾**:人物脸部高光来自左侧,而街景阴影却投向右侧。

三步肉眼鉴别法

- **看相纸厚度**:1900年前蛋白照片厚度普遍超过0.3毫米,手感如薄瓷;现代仿品多用0.18毫米RC相纸。

- **查印章字体**:照相馆钢印字体在1920年代后逐渐标准化,若出现**无衬线字体**则必假。

- **闻气味**:真品经长期存放会散发**淡淡的醋酸纤维味**(安全片基),而做旧品常残留化学药水刺鼻味。

专业工具验证

紫外荧光检测

在365nm紫外灯下,1950年前的明胶银盐照片会呈现**均匀的蓝紫色荧光**;若出现局部亮斑,可能是后期修补的化学涂层。

显微镜下的银盐结晶

放大200倍观察,真品银盐颗粒呈**不规则树枝状分布**,仿品因现代涂布工艺常形成**六边形蜂巢结构**。

最容易被忽视的造假细节

某拍卖行曾高价成交一张“1920年上海外滩”全景照,后被发现**电线杆排列顺序**与1933年改造后的官方档案完全一致。造假者往往精通历史,却败在**微观时间差**——某个路灯的安装年份、某栋建筑加层的时间,都可能成为致命漏洞。

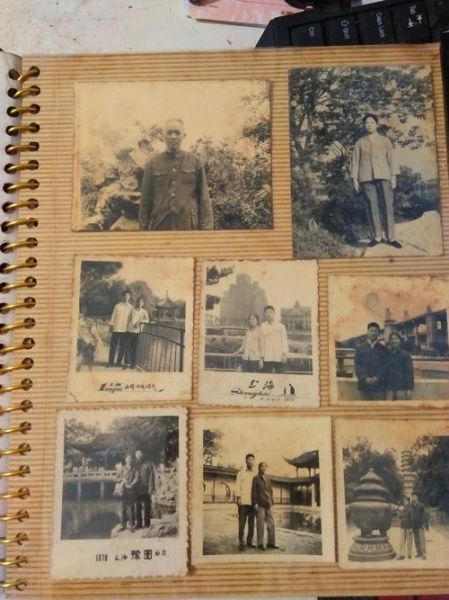

收藏者的实战案例

北京藏家王先生收到一张“1948年北平学生 *** ”照片,初看符合所有特征:柯达相纸、时代服饰、背面手写日期。但在强光侧照下,他发现**人群脚部的阴影角度**与建筑阴影相差15度,最终证实为1980年代翻拍后二次曝光 *** 。

如何建立自己的鉴别数据库?

建议收藏者建立**三维度对照档案**:

- **时间维度**:收集同一地点不同年份的影像,记录建筑、植被、广告牌的演变

- **技术维度**:保存各时期相纸、药水、相机的官方技术参数

- **社会维度**:整理老报纸、地图、户籍档案中的细节作为交叉验证

法律风险与交易建议

2021年某藏家因购入**伪造成抗战影像**的照片,被卷入名誉权诉讼。关键教训:**交易前必须核查照片传播链**。要求卖家提供: - 原始购入凭证(拍卖记录、遗产公证) - 照片首次公开出版的刊物或展览记录 - 专业机构的**热释光检测报告**(可测定相纸生产年代误差±5年)

数字时代的收藏新挑战

区块链技术虽能防伪,但**NFT化老照片**引发新争议:某平台将公有领域的历史影像铸造成NFT高价售卖。收藏者需牢记:**物理原件永远优先于数字所有权**,区块链证书无法替代相纸本身的物质性证据。

评论列表