华语历史电影为何经久不衰?

华语历史电影的魅力,在于它把**真实史料**与**戏剧张力**缝合得天衣无缝。观众既能看到**王朝兴衰的宏大叙事**,又能触摸到**个体命运的微光**。从《荆轲刺秦王》的悲壮,到《大明劫》的苍凉,每一帧都在追问:如果历史可以重来,我们会做出怎样不同的选择?

华语历史电影大全:时间轴上的十部里程碑

以下十部作品,被影迷与学界共同视为**华语历史片坐标**。它们不仅票房或奖项耀眼,更重要的是**改变了后续同类片的拍法**。

- 《甲午风云》(1962):首次用战舰实拍还原黄海血战,奠定战争史片硬核美学。

- 《武则天》(1963):李丽华版女皇把权力与情欲并置,开创女性视角的历史叙事。

- 《火烧圆明园》(1983):之一次让清宫实景与外籍演员同框,呈现“被观看的帝国”。

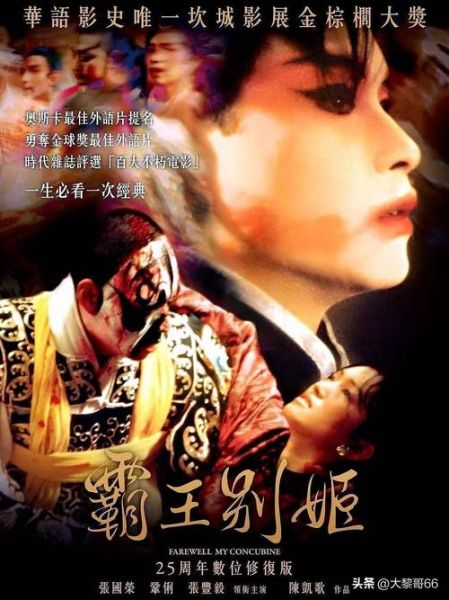

- 《霸王别姬》(1993):借梨园兴衰写民国史,**个人命运与时代洪流**的互文自此成为范式。

- 《荆轲刺秦王》(1998):陈凯歌用舞台剧式调度,把“刺秦”拍成心理博弈。

- 《卧虎藏龙》(2000):武侠外壳包裹晚清风骨,全球票房破2亿美元,历史片之一次真正“出海”。

- 《投名状》(2007):冷兵器战争场面达到华语片新高度,**兄弟情与政治背叛**的张力至今被模仿。

- 《十月围城》(2009):24小时倒计时结构,让革命史有了**类型片节奏**。

- 《大明劫》(2013):用瘟疫视角解构崇祯末年,**“王朝末日”**的窒息感扑面而来。

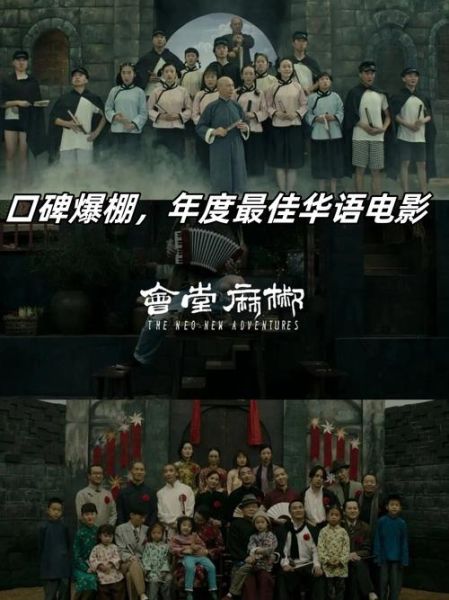

- 《满江红》(2023):剧本杀式叙事+豫剧摇滚,证明历史片也能**与Z世代对话**。

如何挑选适合自己的华语历史片?

面对海量片单,观众常陷入“**怕沉闷、怕戏说、怕看不懂**”的三重焦虑。自问自答,三步即可锁定目标:

Q1:想看“正史”还是“野史”?

若追求**史料考据**,可选《大明劫》《甲午风云》;若偏爱**传奇重构**,《赤壁》《绣春刀》更对味。

Q2:能接受多长的片长?

三小时史诗如《荆轲刺秦王》适合沉浸式周末;两小时内的《十月围城》则适合工作日晚餐后的“快充”。

Q3:更在意视觉还是文本?

视觉党锁定《妖猫传》的盛唐幻境;文本党深挖《茶馆》的台词机锋,各取所需。

被忽视的华语历史遗珠

主流榜单之外,还有三部作品值得“考古”:

- 《一代妖后》(1989):刘晓庆版慈禧,把**权力异化**拍成恐怖片质感。

- 《敦煌》(1988):中日合拍,**莫高窟实景**与西夏史的罕见结合。

- 《西楚霸王》(1994):吕良伟的项羽充满**古希腊悲剧**式宿命感。

未来华语历史片的三大突破口

随着技术升级与观众迭代,历史片正在酝酿**新一轮进化**:

1. 微观史视角:不再聚焦帝王将相,而是**一个小吏、一个绣娘、一个驿卒**的生死簿。

2. 交互叙事:流媒体平台试水“多结局历史剧”,观众可决定**岳飞是否班师**。

3. 考据级服化道:从《长安三万里》开始,**数字复原的唐长安城**或成标配。

观影路径:从入门到进阶的三套方案

方案A:三天速通

《十月围城》→《满江红》→《绣春刀》

关键词:**节奏快、明星多、门槛低**

方案B:一周沉浸

《荆轲刺秦王》→《大明劫》→《妖猫传》

关键词:**美学极致、文本厚重、情绪浓烈**

方案C:月度研修

《火烧圆明园》→《敦煌》→《一代妖后》→《茶馆》

关键词:**史料对照、导演评论轨、论文式观影笔记**

华语历史片的隐藏彩蛋

资深影迷才会留意的细节:

- 《霸王别姬》里段小楼家中挂的**京剧脸谱**,实为1930年代**杨小楼真迹**复制品。

- 《投名状》的战场泥浆,是剧组从**辽宁阜新煤矿**运来的黑土混合红土,只为还原**清末华北土壤**色泽。

- 《满江红》的“瑶琴”角色名,暗合岳飞《小重山》词中“**知音少,弦断有谁听**”的典故。

华语历史电影像一条**不断生长的长河**,每一次回望,都能在波光里看见新的自己。片单可以穷尽,但历史的回声永不会终止。

评论列表