一、京剧到底诞生于哪一年?

问:京剧是不是明代就有了? 答:并不是。京剧的雏形出现在清乾隆五十五年(1790年),四大徽班进京为皇帝祝寿,把徽调、汉调、昆曲、秦腔等地方声腔熔于一炉,才逐渐演变成京剧。

二、徽班进京后发生了什么?

1. 声腔融合:徽调的二黄、汉调的西皮,加上昆曲的曲牌,形成“皮黄”主腔。 2. 剧目移植:《打金枝》《四郎探母》等原本属于地方戏的剧目被改编成京剧本。 3. 角色定型:原本徽班以旦角为主,进京后老生崛起,程长庚、张二奎、余三胜并称“老生三鼎甲”。

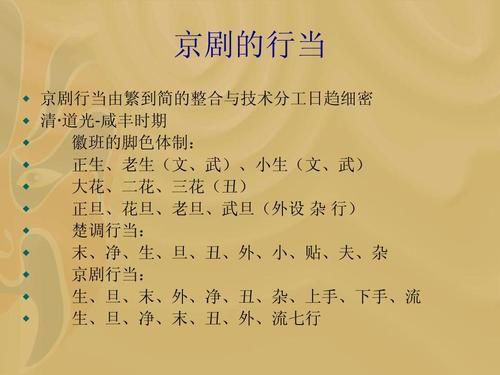

三、京剧行当如何细分?

1. 生行:不涂脸的男性角色

- 老生:挂髯口,唱念做并重,如《空城计》诸葛亮。

- 小生:不挂须,以真假嗓结合,如《西厢记》张君瑞。

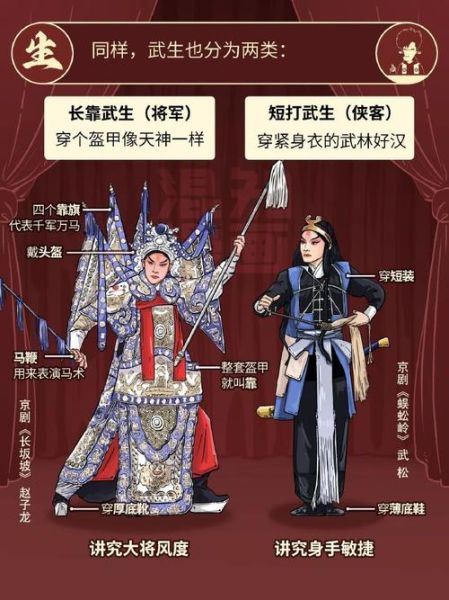

- 武生:长靠武生扎大靠,短打武生穿紧身衣,如《长坂坡》赵云。

- 红生:勾红脸的老生,专演关羽,唱腔高亢。

2. 旦行:女性角色的总称

- 青衣:端庄正旦,重唱功,如《二进宫》李艳妃。

- 花旦:活泼少女,重做功,如《拾玉镯》孙玉姣。

- 刀马旦:能唱能打,如《穆柯寨》穆桂英。

- 老旦:老年妇女,用真嗓,如《钓金龟》康氏。

- 武旦:翻扑跌打,常演神怪戏,如《泗州城》水母。

3. 净行:花脸角色

- 铜锤花脸:重唱,如《铡美案》包拯。

- 架子花脸:重做,如《芦花荡》张飞。

- 武净:武打为主,如《嘉兴府》鲍赐安。

4. 丑行:喜剧与反面角色

- 文丑:方巾丑、袍带丑,如《群英会》蒋干。

- 武丑:开口跳,翻打轻巧,如《三岔口》刘利华。

四、行当与脸谱的对应关系

问:是不是所有净角都要勾脸? 答:净行必须勾脸,但丑行只在鼻梁画“豆腐块”,生、旦一般素面。净角脸谱颜色有象征意义:

- 红色:忠勇,如关羽。

- 黑色:刚直,如包拯。

- 白色:奸诈,如曹操。

- 蓝色:凶猛,如窦尔敦。

五、京剧行当如何影响唱腔与身段?

1. 老生用“大嗓”,讲究“云遮月”的韵味; 2. 青衣用“小嗓”,追求“脑后音”; 3. 花脸用“炸音”,胸腔共鸣强烈; 4. 丑角念白带“京片子”,节奏跳跃。 身段方面,武生走边、起霸,旦角踩跷、跑圆场,净角亮相要“整冠捋髯”,丑角步法灵活多变。

六、现代京剧行当有哪些新变化?

1. 女老生:王珮瑜、张克等打破性别界限。 2. 跨行当:演员兼演老生与红生,如于魁智既演诸葛亮也演关羽。 3. 新编戏:在《曹操与杨修》中,曹操由老生改净行,体现人物复杂性。 4. 影视化:电影《霸王别姬》让旦角程式为大众熟知。

七、入门观众如何快速分辨行当?

问:看戏时如何一眼认出角色? 答:记住三句话:“胡子老生,水袖青衣,大花脸净,白鼻梁丑”。 再补充细节:髯口颜色(黑三、黪三、白满)代表年龄;盔头样式(夫子盔、大额子)暗示身份;服饰纹样(蟒、靠、帔)区分文武。

八、行当背后的文化密码

京剧行当不仅是技术分工,更是中国传统社会伦理的镜像: - 老生象征“士”的担当; - 青衣体现“妇德”的含蓄; - 花脸张扬“侠义”的刚烈; - 丑角解构“权威”的幽默。 当这些角色在锣鼓点中轮番登场,一部浓缩的“中国史”便在方寸舞台上徐徐展开。

评论列表