一、世界人种到底怎么划分?

教科书里常见的“三大人种”说法,其实只是最粗线条的归纳。现代体质人类学把全球人群拆成四大主干:欧罗巴、蒙古、尼格罗、澳大利亚,再往下又细分出二十多个地域类型。为什么有人皮肤雪白、有人卷发浓密?答案藏在纬度、紫外线强度与饮食变迁三条线索里。

二、欧罗巴人种:从北欧到南亚的漫长迁徙

1. 北欧型为何金发碧眼?

高纬度阳光弱,黑色素合成减少,金发是酪氨酸酶活性降低的副产品;蓝眼则是虹膜基质散射短波长光所致。

2. 地中海型为何肤色偏深?

虽然同属欧罗巴,但地中海夏季紫外线强烈,深肤色可防止叶酸流失,同时保留部分维D合成能力。

3. 迁徙路线时间轴

- 旧石器时代:R1b基因群从黑海北岸西进,成为西欧主体。

- 新石器时代:G2a农民经安纳托利亚进入巴尔干,带来农耕技术。

- 青铜时代:R1a骑手横扫东欧草原,形成斯拉夫语族。

三、蒙古人种:内眦褶与铲形门齿的奥秘

1. 内眦褶是抗寒装置吗?

不完全是。风沙与雪地反射光才是主要选择压力,内眦褶减少眼表蒸发并削弱眩光。

2. 铲形门齿为何高频?

与EDAR基因突变相关,该突变同时影响汗腺密度与毛发粗细,可能帮助东亚祖先在湿热环境散热。

3. 三大分支分布

- 北亚型:贝加尔湖到阿拉斯加,适应零下四十度严寒。

- 东亚型:黄河、长江两大流域,稻作农耕塑造扁平脸。

- 美洲型:跨过白令陆桥一万五千年,阿兹特克与玛雅均属此支。

四、尼格罗与班图扩张:非洲基因的大熔炉

1. 尼格罗≠非洲黑人?

正确。科伊桑人拥有最早分支的Y染色体A单倍群,却肤色较浅;而埃塞俄比亚高原的闪米特语族虽黑肤,基因更接近中东。

2. 班图迁徙如何改变非洲?

公元前1000年起,B2a-M150支系携带铁器与农业,从尼日利亚草原南下,取代或同化俾格米狩猎采集者,形成今日撒哈拉以南人口格局。

五、澳大利亚人种:被误解的“古老孤岛”

1. 为何卷发、突颌?

与DRD4-7R基因有关,该基因在探索行为与散热效率间平衡,适应热带草原长距离行走。

2. 基因证据显示什么?

2011年《科学》论文指出,澳洲土著与新几内亚人共享4.4万年前祖先,早于欧亚人群分化,是走出非洲之一波后裔。

六、混血走廊:中亚、印度与拉丁美洲

1. 中亚为何被称为“人种十字路口”?

青铜时代安德罗诺沃文化带来欧罗巴基因,匈奴、突厥、蒙古又叠加蒙古成分,形成图兰型过渡体质。

2. 印度的“三色分层”

- 安达拉型:南亚原住民,肤色最深,携带ASI祖源。

- 雅利安型:公元前1500年迁入,带来印欧语与浅色皮肤。

- 藏缅型:东北七邦人群,EDAR突变频率接近东亚。

3. 拉丁美洲的极端混血

殖民时代伊比利亚男性与美洲原住民女性产生梅斯蒂索群体,非洲奴隶输入后又出现穆拉托,现代巴西基因组堪称“活体混血实验室”。

七、常见疑问快问快答

问:未来人种会趋同吗?

答:城市化与跨国婚姻加速基因流动,但地理隔离减少≠选择压力消失,肤色、代谢基因仍可能分化。

问:基因检测能准确判定“人种”吗?

答:只能估算祖源比例,“人种”是社会文化概念,基因无法对应身份证上的“汉族”或“ *** 尔族”。

问:为什么北极因纽特人不算蒙古人种?

答:传统分类归入“北极蒙古人种”,但最新研究认为他们与西伯利亚楚科奇人更近,是后期北返支系。

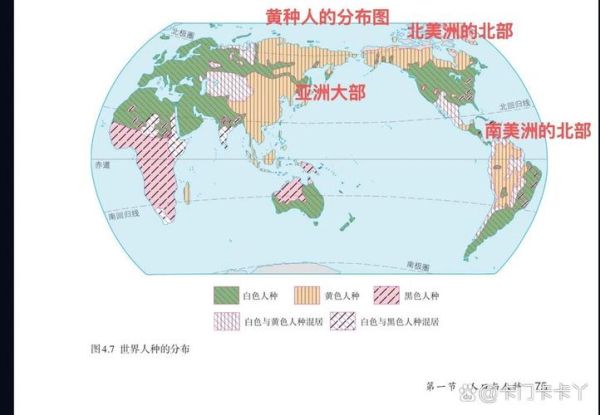

八、一张图看懂全球人种分布

(以下为文字描述版地图)

- 北纬60°以北:北欧型欧罗巴、北亚型蒙古交错。

- 北纬30°-60°:地中海型、东亚型、图兰型为主。

- 赤道两侧:尼格罗、班图、澳大利亚型密集。

- 南美南部:欧罗巴成分高达80%,原住民基因不足5%。

评论列表