佛陀是谁?他为何被尊为“觉者”

佛陀,原名**乔达摩·悉达多**,公元前六世纪生于古印度迦毗罗卫国。身为王子,他在**二十九岁**时因目睹生老病死而离宫求道,经过六年苦行,最终在菩提伽耶的菩提树下**证悟宇宙真相**,被后世尊为“觉者”。

自问:为何称“觉”而非“神”?

自答:佛陀强调**“自觉、觉他、觉行圆满”**,并非造物主,而是以人身成就无上智慧,故不具神格。

佛教诞生的历史土壤:沙门运动与吠陀衰落

公元前一千纪,**雅利安人**的吠陀祭祀体系逐渐僵化,社会阶层矛盾尖锐。此时**“沙门”**群体兴起,他们反对婆罗门特权,提倡苦修与自由思辨。佛陀正是在这一浪潮中,**融合中道思想**,提出“四圣谛”“八正道”,形成与婆罗门教截然不同的教义体系。

四次结集:经典如何跨越时空

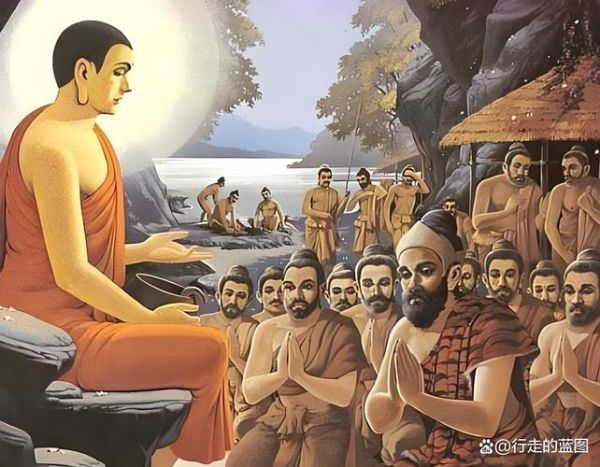

之一次结集:王舍城,口耳相传的戒律

佛陀入灭后**三个月**,五百阿罗汉在王舍城集结,由**阿难**诵出经藏,**优波离**诵出律藏,确立早期佛教文本。

第二次结集:毗舍离,戒律分歧引发分裂

约公元前四世纪,东西僧团就**“十事非法”**争论,导致**上座部与大众部**分裂,部派佛教时代开启。

第三次结集:华氏城,阿育王定版南传三藏

公元前247年,**阿育王**护持下,目犍连子帝须主持结集,**巴利语三藏**定型,并派使团向斯里兰卡、缅甸等地弘法。

第四次结集:克什米尔与斯里兰卡,文字记录的开端

公元前后,**西北印度**的迦湿弥罗结集将经典写成梵文;同时斯里兰卡**无畏山寺**用巴利语书写,**南北两大传承**由此分野。

部派佛教与大乘兴起:一场“大小”之辩

大众部强调**“菩萨道”**,认为人人可成佛;上座部坚持**“声闻乘”**,以阿罗汉为更高果位。公元前后,**般若经、法华经、华严经**陆续出现,大乘高举**“空性”与“慈悲”**,自称“摩诃衍那”(大车),贬称旧派为“小乘”。

自问:大小乘只是大小之分吗?

自答:核心差异在于**目标**——小乘重个人解脱,大乘倡普度众生; *** 上,大乘发展出**六度万行、净土、密法**等多元体系。

丝绸之路:佛教如何传入中国

公元前后,**大月氏**使臣伊存口授《浮屠经》,佛教首次进入中原。东汉明帝**“永平求法”**传说虽带神话色彩,却标志官方接触。魏晋南北朝乱世中,**支谦、竺法护、鸠摩罗什**等译师将般若、法华、中论等经典译成汉语,**“格义佛学”**与玄学交融,奠定中国佛教根基。

汉传八大宗派:天台、华严、禅宗的崛起

- 天台宗:智顗以《法华经》为核心,提出“一念三千”“三谛圆融”。

- 华严宗:法藏阐发“事事无碍”,构建宇宙互摄的“因陀罗网”。

- 禅宗:菩提达摩“壁观”传法,至六祖惠能“顿悟”思想,**“不立文字,直指人心”**成为更具中国特色的佛教流派。

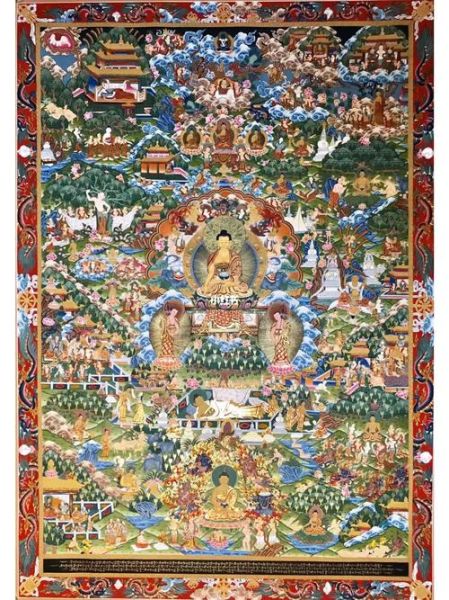

藏传佛教:从松赞干布到宗喀巴

公元七世纪,**松赞干布**迎娶尼泊尔尺尊公主与唐文成公主,佛教随嫁妆入藏。经过**朗达玛灭佛**的黑暗期,**阿底峡**于十一世纪重振戒律。十五世纪,**宗喀巴**创立格鲁派,强调**“先显后密”**,形成 *** 、班禅活佛体系,**《菩提道次第广论》**至今为藏地学僧必修。

佛教如何影响东亚文化圈

日本**圣德太子**以《法华经》治国,确立“十七条宪法”;韩国**新罗时期**的“花郎”融合儒佛精神;越南**李朝**皇帝出家为僧,形成“儒释道”并尊格局。佛教艺术亦蔚为大观:**敦煌壁画、云冈石窟、吴哥窟**皆成为世界遗产。

现代佛教的三大走向

- 人间佛教:太虚大师提出“人生佛教”,印顺、星云将其发展为**“佛化人间”**的社会运动。

- 佛教与科学对话:量子力学“观察者效应”与**“缘起性空”**的相似性,引发跨界研究。

- 数字弘法:从早期BBS“中华佛典”到今日AI诵经,**“云端共修”**让经典跨越语言与地域。

佛教历史给当代人的启示

佛陀的觉悟并非遁世,而是**“以出世精神,做入世事业”**。从四次结集到互联网弘法,佛教始终在**“变与不变”**中寻找平衡:教义核心——**苦集灭道**——千年未改;传播形式——从口传到比特流——与时俱进。理解这段历史,便能在喧嚣时代**安顿自心**,亦如当年菩提树下的那一念清明。

评论列表