为什么要先弄清朝代顺序?

很多孩子在背历史时,常常把“唐宋元明清”说成“唐元宋明清”,顺序一乱,连带事件、人物也跟着错位。朝代顺序是骨架,骨架稳了,血肉(事件、人物、制度)才能各就各位。

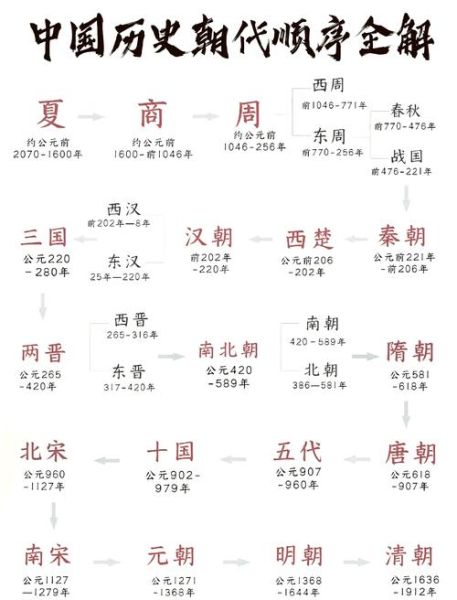

(图片来源 *** ,侵删)

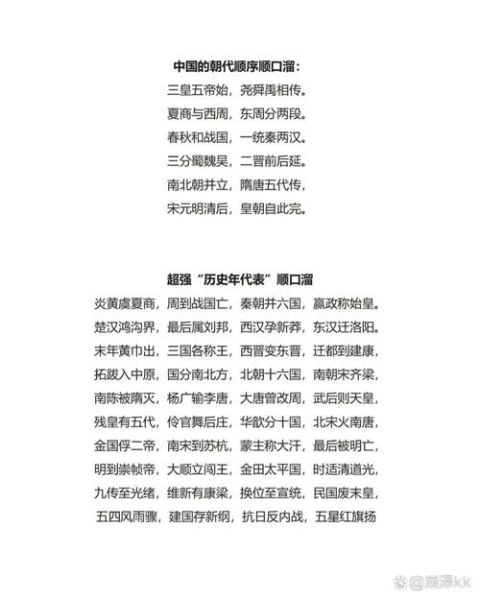

最常用的小学历史朝代口诀

小学课堂里更流行的版本只有两句:

夏商与西周,东周分两段;

春秋和战国,一统秦两汉;

三国魏蜀吴,两晋前后延;

南北朝并立,隋唐五代传;

宋元明清后,王朝至此完。

每句七字,押“an”韵,朗朗上口。孩子只要每天晨读三遍,三天就能顺背。

口诀背后的时间轴

把口诀拆成时间轴,孩子能直观看到“谁在前、谁在后”。

- 夏(约前2070–前1600):中国史书记载的之一个世袭王朝。

- 商(约前1600–前1046):甲骨文出现,青铜器发达。

- 西周(前1046–前771):分封制确立,礼乐文明成型。

- 东周(前770–前256):又分春秋、战国两段,诸子百家争鸣。

- 秦(前221–前206):首次大一统,推行郡县制。

- 西汉(前202–8):张骞通西域,丝绸之路开通。

- 东汉(25–220):蔡伦改进造纸术。

- 三国(220–280):魏、蜀、吴三足鼎立。

- 西晋(265–316):短暂统一,后因内乱外患而亡。

- 东晋(317–420):偏安江南,与北方十六国对峙。

- 南北朝(420–589):南北分裂,文化多元。

- 隋(581–618):重新统一,开凿大运河。

- 唐(618–907):诗歌盛世,长安成为国际大都会。

- 五代十国(907–979):唐亡后的分裂期,政权更迭快。

- 北宋(960–1127):经济文化高度繁荣,活字印刷出现。

- 南宋(1127–1279):偏安临安,海上贸易兴盛。

- 元(1271–1368):蒙古族建立,行省制度影响至今。

- 明(1368–1644):郑和七下西洋,紫禁城建成。

- 清(1636–1912):中国最后一个封建王朝,康乾盛世达到鼎盛。

孩子常问的三大疑问

为什么东周要分成春秋和战国?

因为周王室权威衰落,诸侯争霸。春秋时期(前770–前476)以“尊王攘夷”为口号,战争规模小;战国时期(前475–前221)则七雄兼并,战争惨烈,最终秦灭六国。

三国之后为什么不是“晋”而是“两晋”?

西晋统一后很快灭亡,皇族司马睿南渡建康,建立东晋。所以“两晋”指西晋和东晋,中间隔着北方十六国的混战。

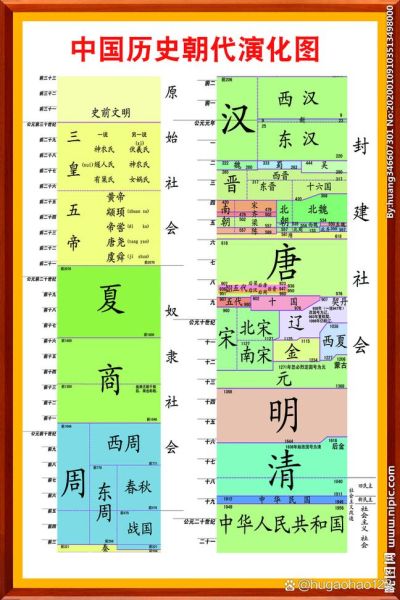

(图片来源 *** ,侵删)

五代十国到底算不算朝代?

严格说,五代(后梁、后唐、后晋、后汉、后周)是更替的中央政权,十国是地方割据。小学教材为了简化,常把五代十国合并成一句“五代传”,让孩子先记住顺序,细节留到初中再展开。

三步记忆法:让孩子一次记牢

- 画时间轴:用A4纸横画一条线,把口诀里的朝代依次标上去,长度按比例,孩子一眼看到“唐朝比隋朝长”。

- 编故事:把朝代拟人化,如“秦始皇拉着汉武帝的手一起修长城”,夸张情节越生动,记忆越牢。

- 卡片抽查:家长做卡片,正面写“三国”,背面写“220–280,魏蜀吴”,每天随机抽三张,孩子答错就放回重抽,直到全对。

易混点对比表

| 易混点 | 正确顺序 | 记忆提示 |

|---|---|---|

| 西周与东周 | 西周→东周 | 周平王东迁洛邑,才分东西 |

| 西晋与东晋 | 西晋→东晋 | “西”在北,“东”在南,方向相反 |

| 北宋与南宋 | 北宋→南宋 | 靖康之变后南渡,都城从开封到临安 |

| 五代与十国 | 五代更替→十国并存 | 五代像接力赛,十国像并列跑道 |

家长陪读小技巧

- 每天固定5分钟:晨起或睡前,用口诀当“绕口令”,节奏感强,孩子不抗拒。

- 用歌曲旋律:把口诀套进《两只老虎》的调子,唱两遍就能背。

- 参观博物馆:看到青铜器就提“商周”,看到兵马俑就提“秦朝”,实物与文字挂钩,记忆更立体。

进阶:把口诀变成“朝代扑克牌”

把每个朝代做成一张扑克牌,正面写名称,背面写起止年份和一件大事。全家一起玩“朝代接龙”:家长出“秦”,孩子必须出“汉”;出错了就唱一遍口诀。游戏化学习,孩子主动要求“再来一局”。

一句话牢记核心

先背骨架口诀,再填血肉细节,历史就像搭积木,顺序对了,故事自然立得住。

(图片来源 *** ,侵删)

评论列表