汉字起源是什么

汉字并非某位圣人一夜造出,而是先民在漫长岁月里集体创造的视觉符号体系。考古证据指向两大源头:黄河流域的**贾湖刻符**(距今约九千年)与**大汶口陶符**(距今约五千年),它们已具备“形—义”对应雏形,被学界视为汉字的远祖。自问:这些零散的刻符如何跨越到系统文字? 自答:关键在于**“象形—表意—假借”**三连环突破。先民先画物之形,再借形表抽象概念,最后借音表他义,形成形音义三位一体的符号,才使汉字真正诞生。 ---

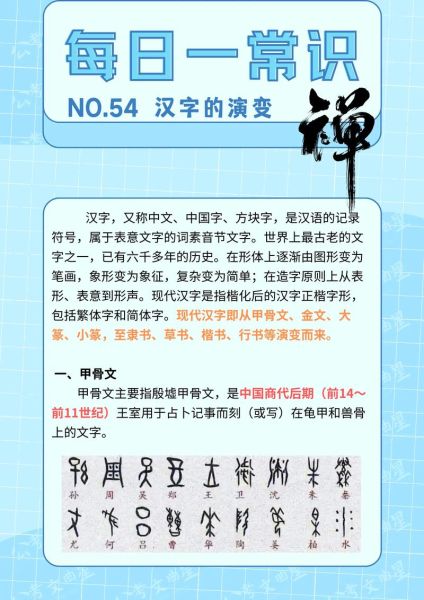

汉字演变过程有哪些阶段

### 1. 甲骨文:占卜刻出的“刀笔文字” - **时间**:商代晚期(约公元前1300—前1046年) - **载体**:龟甲、牛肩胛骨 - **特点**: - **象形程度高**,“日”如太阳,“鱼”有鳞尾; - **一字多形**,同一字可有十余种写法; - **行款自由**,或横行、或竖行、或左行、或右行。 自问:甲骨文为何能保存? 自答:殷人“尚鬼”,占卜后深埋,干燥环境与酸性土壤隔绝空气,三千年后仍清晰可辨。 --- ### 2. 金文:铸在青铜上的“礼乐文字” - **时间**:商末至春秋战国(约前11世纪—前3世纪) - **载体**:钟、鼎、簋、盘等青铜礼器 - **特点**: - **笔画加粗**,因范铸工艺需要; - **结构繁复**,彰显庄重; - **出现合文**,如“小子”合写一体。 **亮点**:西周《毛公鼎》铭文长达497字,记录册命仪式,堪称早期“青铜史书”。 --- ### 3. 篆书:线条匀称的“官方正体” - **大篆**:西周晚期至春秋,石鼓文为代表,字形长方,笔画圆转。 - **小篆**:秦统一后李斯所定,**“书同文”**政策核心。 - **线条等粗**,无粗细变化; - **结构对称**,追求图案美; - **废除异体**,确立标准。 自问:小篆为何迅速衰落? 自答:笔画圆转,书写费时,难以应付秦代公文洪流,遂让位于更简捷的隶书。 --- ### 4. 隶书:破圆为方的“古今分水岭” - **时间**:战国晚期萌芽,东汉成熟 - **变革**: - **笔画方折**,出现“蚕头燕尾”; - **结构扁平**,横向取势; - **符号化增强**,象形意味锐减。 **意义**:隶书使汉字脱离“图画”,迈入“笔画”时代,故被康有为称为“古今文字之枢纽”。 --- ### 5. 楷书:端正严谨的“楷模之书” - **时间**:东汉末—魏晋定型,唐楷登峰 - **特征**: - **横平竖直**,八法齐备(侧、勒、努、趯、策、掠、啄、磔); - **结构匀称**,重心平稳; - **成为官方与科举标准**,延续至今。 **亮点**:欧阳询《九成宫》、颜真卿《多宝塔》、柳公权《玄秘塔》并称“楷书三鼎”。 --- ### 6. 草书与行书:速度与美感的平衡 - **草书**: - **章草**(汉):字字独立,波磔犹存; - **今草**(东晋):连绵环绕,王献之创“一笔书”; - **狂草**(唐):张旭、怀素纵情挥洒,“颠张醉素”。 - **行书**:介于楷草之间,王羲之《兰亭序》被誉为“天下之一行书”,**“遒媚劲健”**四字足以概括其美学巅峰。 ---汉字演变的内在动力

- **书写效率**:从甲骨刻划到毛笔简牍,工具更替推动笔画简化。 - **政治需求**:秦“书同文”、唐“字样学”,国家权力介入字形规范。 - **审美追求**:魏晋尚韵、唐代尚法、宋代尚意,艺术思潮反哺字体演变。 - **技术催化**:造纸术、雕版印刷、活字印刷,每一次技术革命都重塑字形。 ---未来汉字会消失吗

自问:数字化浪潮下,汉字是否会被拼音或表情符号取代? 自答:不会。 - **文化基因**:汉字承载三千年典籍,是中华文明最稳定的“硬盘”。 - **输入革命**:五笔、拼音、语音、手写多轨并行,反而降低书写门槛。 - **艺术再生**:书法进入NFT、AI生成字体,传统与现代交融,持续焕发活力。 **结论**:汉字演变从未停歇,从甲骨到屏幕,每一次跃迁都伴随技术与文化的双重驱动。只要汉语在,汉字就将继续生长,成为人类文字史上罕见的“活化石”。

(图片来源 *** ,侵删)

评论列表