什么是“历史概念”?它为何如此重要?

历史概念是人们对过去事件、制度、人物、思想进行抽象与概括后形成的认知单元。它既是历史叙述的“砖石”,也是历史思维的“骨架”。没有清晰的概念,我们就无法把零散史料组织成有意义的叙事,更谈不上解释因果、评价意义。

自问自答:为什么同一个事件会出现多种概念?

因为立场、史料、 *** 不同。例如“农民起义”在官方正史里可能叫“盗匪之乱”,在革命史观里则被称为“阶级斗争”。概念之争,实质是话语权之争。

历史概念的三大来源

- 原始记录:诏书、日记、报刊、口述史,提供最早的语言雏形。

- 后世史家:通过考据、比较、抽象,将原始描述上升为学术范畴。

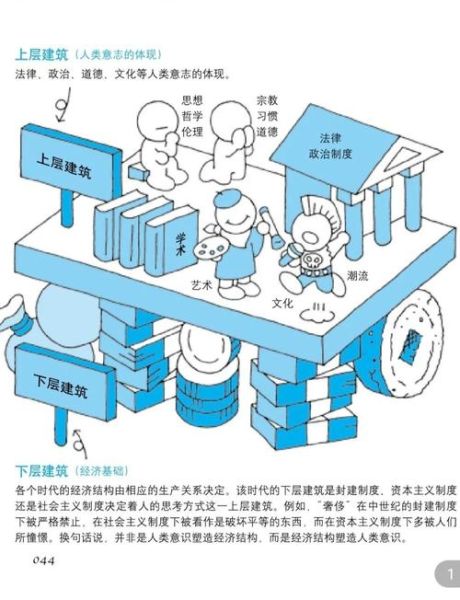

- 跨学科迁移:社会学、人类学、经济学等学科术语渗入历史研究,如“内卷”“文化资本”。

如何拆解一个复杂的历史概念?

步骤一:回到原语境

以“封建”为例,先秦“封邦建国”与欧洲Feudali *** 并不等同。若脱离语境,就会误把西周当“中世纪”。

步骤二:追踪语义流变

清末民初,日本学者用“封建”翻译Feudali *** ,再被中国革命话语借用,最终形成“反封建”口号。词义每一次漂移,都伴随权力与意识形态的重组。

步骤三:比较同时代不同文本

对比《史记·货殖列传》与《汉书·食货志》对“商贾”的描述,可见司马迁的“自由经济”视角与班固的“重农抑商”立场差异。

常见易混概念辨析

| 概念对 | 关键区别 | 误用案例 |

|---|---|---|

| 殖民主义 vs 帝国主义 | 前者重“移民-拓殖”,后者重“资本-垄断” | 把19世纪英国对华 *** 贸易简单归为“殖民” |

| 革命 vs 叛乱 | 是否获得新合法性 | 把黄巢起义同时称为“革命”与“流寇” |

| 民族 vs 族群 | 前者有 *** 诉求,后者侧重文化认同 | 把清代“回部”直接等同于现代“ *** 尔族” |

概念工具箱:五个提升理解力的小技巧

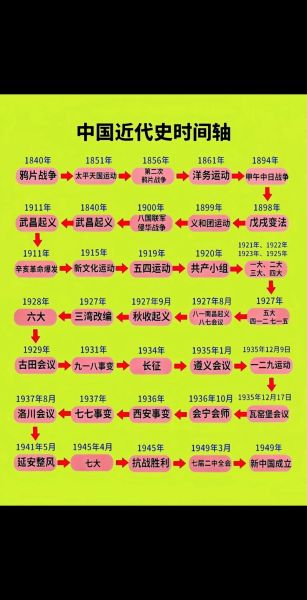

- *** “概念时间轴”:标出关键文献首次出现该词的年份,观察突变节点。

- 建立“对照词库”:为每个核心概念列出反义词、近义词、上位词,厘清边界。

- 引入“空间维度”:同一概念在不同地域的接受度差异,如“启蒙”在苏格兰与法兰西。

- 量化语义强度:用文本挖掘统计“帝国主义”在1900-1950年中国报刊的出现频次,捕捉情感色彩变化。

- 角色互换写作:假设自己是19世纪保守派士大夫,会如何重新定义“维新”?

案例深读:从“天下”到“国家”

传统中国的“天下”是一个以天子为中心的同心圆秩序,边界模糊、文化可渗透。19世纪遭遇国际法体系后,士大夫被迫接受“国家”概念: *** 清晰、疆界固定、平等外交。

自问自答:为何梁启超说“吾国无国”?

因为在“天下”框架里,中国只有“王土”而无“领土”;只有“臣民”而无“国民”。概念转换的阵痛,直接催生了近代民族主义。

警惕四大陷阱

- 时代倒错:用“计划经济”描述汉武帝盐铁专卖。

- 翻译暴力:将“士”简单对等于“知识分子”,忽略其礼乐射御书术的复合身份。

- 概念固化:把“资本主义”当成自古不变的实体,忽视其16世纪地中海城邦、19世纪工业英国、21世纪金融美国的巨大差异。

- 情感绑架:用“屈辱”“辉煌”等形容词偷换概念定义,使讨论失焦。

进阶思考:数字时代的新概念生成

社交媒体正在创造新的历史叙事单元,如“网左”“工业党”“小粉红”。这些标签尚未经过学术淬炼,却已深度影响公众的历史认知。研究者需要:

- 捕捉其话语源头(B站弹幕、知乎回答、微博热搜)。

- 分析其隐喻结构(把“入关”比作后金取代明朝)。

- 评估其情感动员效率(愤怒、自豪、焦虑如何被概念封装)。

结语:让概念成为对话的起点,而非终点

历史概念不是博物馆里的标本,而是仍在呼吸的生命体。每一次质疑、每一次重估,都是与过去的重新谈判。掌握拆解与重构概念的能力,我们才能在信息爆炸的时代,既不被旧叙事束缚,也不被新话术裹挟。

评论列表