文字究竟从何而来?

文字并非某位天才一夜之间发明,而是人类在记录需求、交流需求、管理需求三重推力下,历经数千年集体创造的成果。考古学家在西亚的杰里科遗址发现距今九千年的陶筹,这些刻有简单符号的黏土块被视作“前文字”形态;而在中国,贾湖龟甲上的刻符距今约八千五百年,它们与后来的甲骨文存在惊人的结构相似性。

楔形文字:最早成熟的系统

约公元前3400年,苏美尔人在两河流域用芦苇笔在湿泥板上压出楔形笔画,最初记录的是粮仓的啤酒与谷物数量。关键转折点出现在公元前2600年,符号开始表音,人名“Kushim”被完整拼写,这标志着文字脱离单纯记账,进入叙事与法律领域。

- 从象形到表音的跳跃:早期“头”画成人头,后期用“sag”音节表示。

- 泥板烘烤技术:意外失火让泥板变硬,反而保存了《吉尔伽美什史诗》。

圣书字:尼罗河的神秘符号

古埃及圣书字诞生于公元前3200年,与楔形文字几乎同步。它的独特之处在于三重符号体系:表意、表音、限定符。例如“猫”写作“miw”,旁边加动物符号避免歧义。罗塞塔石碑的发现让商博良在1822年破译成功,关键线索是托勒密五世的名字重复出现。

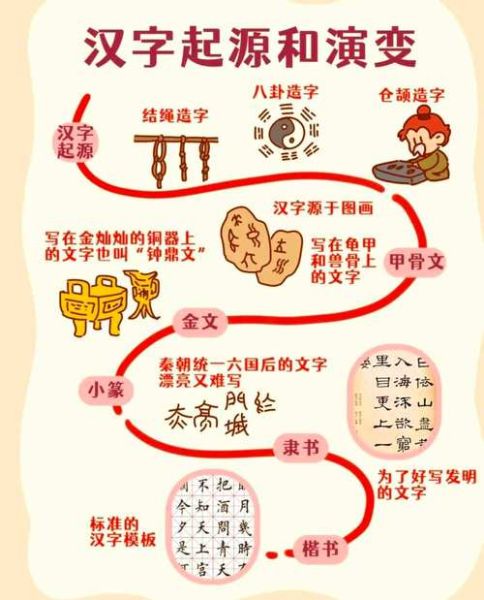

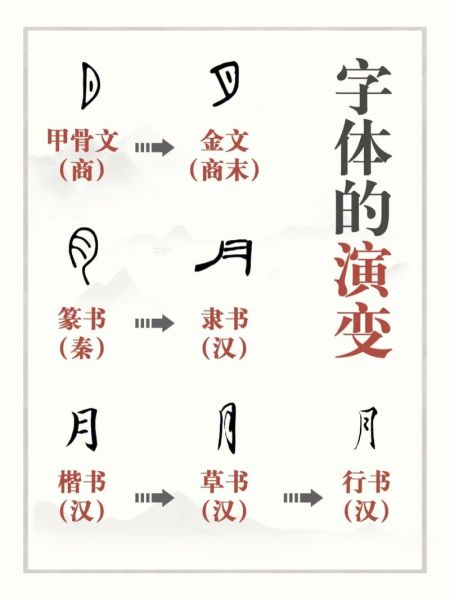

汉字演变:从甲骨到楷书的七千年

甲骨文:商朝占卜档案

1899年,王懿荣在中药“龙骨”上发现刻痕,这些龟甲牛骨记录了商王武丁时期的战争、农业、生育等占卜结果。甲骨文已具备六书原则:象形(日、月)、指事(上、下)、会意(休=人靠树)、形声(河=水+可声)、转注(老与考)、假借(来本义是麦)。

金文:青铜器的永恒铭文

西周毛公鼎铭文长达497字,记载周宣王对毛公的册命,字体圆润肥厚,与甲骨文的瘦硬形成对比。此时出现“册”“典”二字,证明竹简已广泛使用。

小篆:秦始皇的“书同文”

丞相李斯以秦国籀文为基础,废除六国异体字,统一笔画为均匀圆转的线条。泰山刻石残片仅存十字,却显示小篆的对称美学。

隶书:隶人程邈的监狱发明?

传说程邈在狱中简化小篆,实际应是下层官吏长期书写演变的结果。隶书“蚕头燕尾”的波磔笔法,让书写速度提升三倍,东汉《曹全碑》是其艺术巅峰。

楷书:钟繇的“章程书”

三国钟繇将隶书方正化,形成横平竖直的楷书,成为后世千年标准。王羲之《黄庭经》的小楷,每个字如端坐君子。

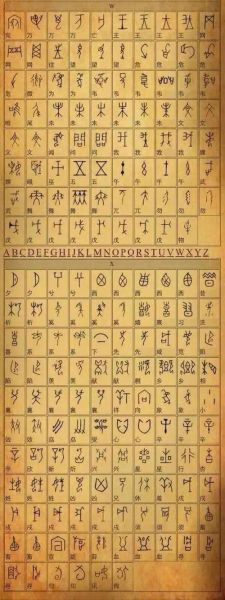

字母革命:腓尼基人的贸易密码

公元前1000年,腓尼基商人创造22个辅音字母,抛弃繁琐的象形符号。希腊人在此基础上加入元音,形成阿尔法、贝塔等完整音素体系。拉丁字母经由伊特鲁里亚人传入罗马,最终成为英语、法语等文字的源头。

活字印刷如何改变文字命运?

北宋毕昇的胶泥活字比古腾堡早400年,但汉字数量庞大导致排版效率低下。古腾堡1455年印制的《四十二行圣经》使用金属活字+油性墨水,推动欧洲识字率从5%飙升至50%。

数字时代的文字新形态

Unicode收录14万字符,让甲骨文“龍”与emoji“🐉”共存。AI生成文字引发争议:2023年ChatGPT模仿李白风格作诗,但缺乏“酒入豪肠,七分酿成了月光”的原创意境。

文字未来会消失吗?

语音输入与脑机接口看似威胁文字,但法律合同、学术文献、诗歌创作仍需精确文字载体。正如麦克卢汉所言:“媒介是人的延伸”,文字或许形态变化,其记录思想的核心功能将永恒存在。

评论列表