成语为何能穿越千年仍鲜活?

它们不是冰冷的四字组合,而是古人生活、战争、谋略、情感的缩影。每一个成语背后,都藏着一段让人拍案叫绝的往事。下面挑几则最常被误读或鲜为人知的典故,带你重新发现汉语的厚度。

“卧薪尝胆”真的只是吃苦吗?

多数人以为越王勾践每天舔苦胆、睡柴草,只是为了提醒自己别忘记亡国之耻。但《吴越春秋》里还有一条细节:勾践把苦胆挂在出入必经的门口,每次经过都要舔一下,连上朝都不例外。这种近乎自虐的仪式感,其实是在给群臣做示范——连国君都能如此克制,臣子又怎敢懈怠?

自问:为什么后世只记住了“卧薪尝胆”,却忘了勾践同时推行的“十年生聚、十年教训”?

自答:因为前者画面感强,后者是枯燥的政策,故事传播天然偏爱戏剧化。

“一箭双雕”原意竟与神射手无关

北周长孙晟陪同公主远嫁突厥,突厥可汗请他表演箭术。恰好两只大雕在空中争肉,长孙晟只发一箭便贯穿双雕。突厥人大惊,从此不敢轻视北周。但史书里更耐人寻味的是后续:可汗立刻提出与北周结盟,并主动让出边境三百里。一箭不仅射下两只雕,还射出了地缘政治的重新洗牌。

- 亮点:成语常被误用为“一举两得”,实际更强调“以最小代价撬动更大利益”。

- 冷知识:突厥语称雕为“tängri qush”,意为“天神之鸟”,射杀双雕在草原文化中带有强烈的象征意义。

“洛阳纸贵”背后是一场古代流量狂欢

西晋左思写《三都赋》,起初被士族嘲笑出身寒门。他索性把文章贴在城门,任人评改。结果十天之内,抄写者众,纸张供不应求,价格暴涨三倍。但很少有人追问:是谁在暗中推动这场“爆款”?《晋书》透露,皇甫谧、张华等文坛领袖公开点赞,等于今天的KOL转发。没有他们的背书,左思再努力也难破圈。

自问:如果左思活在今天,会不会买热搜?

自答:大概率会,但前提仍是内容过硬,否则KOL也不敢冒险站台。

“请君入瓮”的残酷幽默

武则天时期酷吏周兴陷害他人,来俊臣请周兴吃饭,席间请教:“囚犯不招怎么办?”周兴答:“烧红大瓮,让他进去。”来俊臣立即命人抬瓮,说:“有人告你谋反,请君入瓮。”周兴当场认罪。这个故事的暗黑之处在于:周兴设计的酷刑,最终成了自己的判决书。

- 心理机制:人在得意时最容易暴露底线,而对手只需原样奉还。

- 语言演变:原意是“以其人之道还治其人之身”,现代却常被误用为“邀请对方合作”。

“望梅止渴”其实是一次危机公关

曹操行军缺水,士兵濒临哗变。他挥鞭一指:“前方有梅林!”酸味 *** 唾液分泌,队伍暂时稳住。但《世说新语》补了一刀:曹操事后真的派人去找梅林,结果只找到一片荒地。为了维持权威,他不得不下令连夜移栽梅树,把谎言坐实。最早的“官方辟谣”,竟是用行动来圆。

自问:士兵们后来知道真相了吗?

自答:大概率知道,但曹操后续发足军饷,大家也就默契地不再提。

“鸡鸣狗盗”为何成了贬义词?

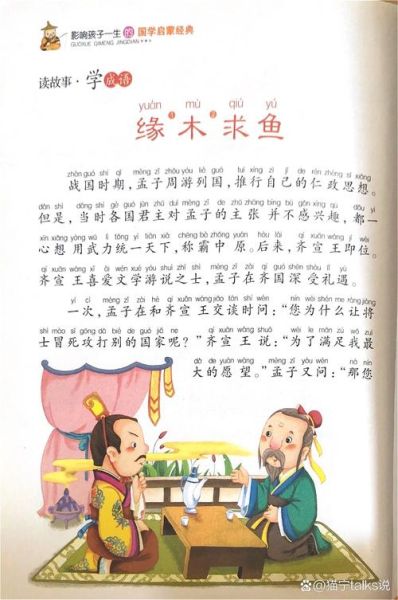

孟尝君被秦昭王扣押,门客装狗偷狐裘献给宠姬,又学鸡叫骗开城门。后世却用“鸡鸣狗盗”形容卑劣手段,完全忽略了当时的绝境:若无这两招,战国四公子之一就要提前谢幕。司马迁特意补笔,说孟尝君“客无所择,皆善遇之”,意思是关键时刻,哪怕是看似卑微的技能也能救命。

- 反转:贬义用法其实始于宋代士大夫对游侠阶层的贬低。

- 启示:技能无高低,场景决定价值。

“破釜沉舟”的隐藏代价

项羽渡河救赵,凿沉船只、砸毁炊具,只带三日粮。九战九捷,威震诸侯。但《史记·项羽本纪》末尾提到:战后项羽收编诸侯军队,却因粮道断绝,被迫在关中大肆劫掠。破釜沉舟的决绝,换来了战术胜利,却埋下失去民心的种子。四年后垓下之围,更先背叛他的正是当年被震慑的诸侯。

自问:如果项羽留下少量船只,历史会不会改写?

自答:可能败得更快——诸侯军见他未尽全力,未必肯拼死跟从。

“指鹿为马”的职场镜像

赵高牵鹿上朝,硬说是马,群臣附和者升官,反对者被杀。故事常被简化为“颠倒黑白”,但《史记》记载了一个细节:赵高事先把鹿的眼睛涂黑,远看确实像马。他利用的是信息差——多数人没近距离看清,不敢质疑权威。现代职场里,领导提出明显错误的方案,下属沉默的瞬间,就是“指鹿为马”的重演。

- 破解 *** :用数据而非情绪反驳,比如“这匹马的蹄印与鹿科动物一致”。

- 历史彩蛋:秦王子婴后来装病不上朝,诱杀赵高,用的正是“信息不对称”的反杀。

尾声:为什么今天还要读这些故事?

因为它们不是博物馆里的标本,而是仍在呼吸的寓言。当你下次说出“卧薪尝胆”时,或许会想起勾践的集体心理战;听到“望梅止渴”,能意识到领导话术背后的资源博弈。成语是压缩的历史,而解压密码,永远藏在细节里。

评论列表