什么是“历史理论”?

历史理论不是单纯罗列事件,而是解释事件为何如此发生、为何以这种顺序展开的系统框架。它把零散史料编织成因果链,帮助我们在时间长河中找到可重复、可验证的模式。

历史理论的主要流派

1. 循环史观:盛衰交替的永恒节奏

代表人物:维科、汤因比

核心观点:文明像有机体,经历“童年—壮年—老年—死亡”的周期。

自问自答:

Q:为什么罗马会衰亡?

A:按照循环论,罗马完成了扩张、整合、腐败、崩溃四阶段,与生物学意义上的衰老一致。

2. 进步史观:直线上升的乐观叙事

代表人物:康德、孔多塞

核心观点:理性、科技、制度不断累积,人类整体朝向更自由、更富裕的方向前进。

自问自答:

Q:两次世界大战是否推翻进步论?

A:进步论者回应:战争加速了国际制度(联合国、布雷顿森林体系)的诞生,长期看仍是进步的代价。

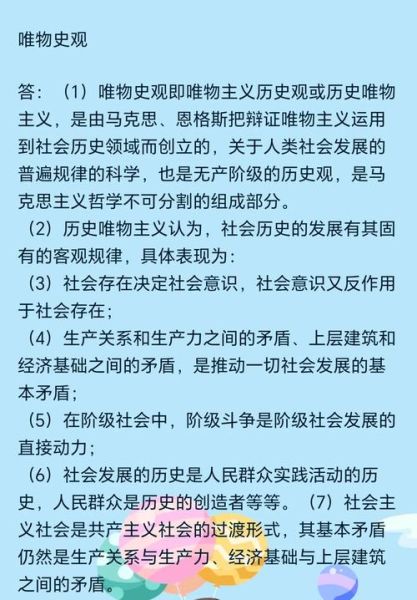

3. 唯物史观:经济基础决定上层建筑

代表人物:马克思、恩格斯

核心公式:生产力 → 生产关系 → 政治法律制度 → 意识形态

自问自答:

Q:为何工业革命先在英国爆发?

A:英国圈地运动提供了自由劳动力,殖民扩张带来原始资本,蒸汽机技术成熟,三要素同时满足。

4. 年鉴学派:长时段的“结构”视角

代表人物:布罗代尔

三层时间:

• 地理时间(百年尺度:气候、地形)

• 社会时间(十年尺度:市场、人口)

• 事件时间(日常新闻:战役、政变)

自问自答:

Q:为什么地中海贸易在十六世纪衰落?

A:布罗代尔指出大西洋航路的开辟属于地理时间层面的结构变动,非人力可逆。

如何检验一种历史理论是否可靠?

可证伪性:能否提出反例

如果一种理论把一切结果都说成“必然”,它就沦为同义反复。可靠的理论必须允许“假如当时没有X,结果可能不同”。

预测力:能否指导未来

进步史观预测民主化浪潮;循环史观预测霸权更替周期;唯物史观预测经济危机导致制度变革。

自问自答:

Q:冷战结束为何让福山“历史终结论”流行?

A:它用进步论框架预测自由民主的全球扩散,短期内似乎被数据验证。

当代新趋势:全球史与生态史

全球史:超越民族国家的交互 ***

强调商品、疾病、观念、人口的跨大陆流动,例如:

• 白银从美洲流入明朝,引发通货膨胀

• 马铃薯传播使欧洲人 *** 炸,为工业革命提供劳动力

生态史:环境作为主动变量

小冰期导致农业减产,触发明末农民起义;同样气候压力在欧洲引发三十年战争。

自问自答:

Q:为何生态史能解释传统政治史遗漏的环节?

A:它把自然灾害、疾病传播纳入因果链,填补了“为何同样政策在不同时期效果迥异”的空白。

个人如何运用历史理论提升认知?

建立“多层时间”思维

面对任何热点事件,先问自己:

1. 这是哪一层时间的现象?

2. 更长的结构是否在悄然移动?

3. 事件是否只是结构的“火花”?

练习反事实推理

例如:如果郑和船队继续西航,是否会提前触发全球化?

步骤:

• 列出关键变量(技术、政治意愿、经济回报)

• 调整其中一项,推演连锁反应

• 对照真实历史,评估理论解释力

常见误区与纠正

误区一:把理论当预言

理论提供的是概率,不是剧本。“必然”一词在历史中几乎不存在。

误区二:用单一变量解释复杂系统

例如仅用“腐败”解释王朝崩溃,忽视气候、外敌、财政结构。

纠正 *** :画因果图,把变量按影响力分级,避免线性思维。

延伸阅读与工具

- 书籍:《历史研究》(汤因比)、《菲利普二世时代的地中海与地中海世界》(布罗代尔)、《大分流》(彭慕兰)

- 数据库:Clio Infra(全球历史指标)、Gapminder(长期社会经济统计)

- 可视化:用Palladio或Gephi绘制贸易 *** ,直观呈现“结构”如何约束事件

掌握历史理论,并非为了背诵教条,而是在纷繁表象下捕捉深层节奏。当你能同时听见长时段的低音鼓与短事件的尖锐小号,历史就不再是年表,而是一部复调交响乐。

评论列表