智能科技产品设计实验室是一个跨学科、面向未来的创新孵化平台,聚焦人工智能、物联网、机器人与人机交互等前沿领域,通过“需求洞察—概念验证—原型迭代—场景落地”的闭环流程,帮助团队把抽象创意快速转化为可商业化的智能产品。

实验室的核心使命与价值

它不仅是硬件打样空间,更是“技术+商业+设计”三位一体的生态系统。通过整合高校、企业、投资机构的资源,实验室为参与者提供:

- 高阶仪器:3D打印、激光切割、精密贴片、毫米波雷达暗室

- 算法底座:开源大模型、边缘计算框架、数字孪生引擎

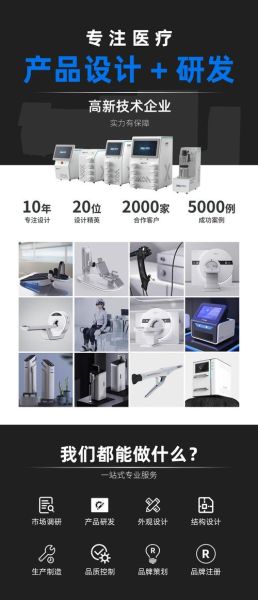

- 场景沙盒:智慧医疗、智能制造、智慧零售、车载座舱

实验室的组织架构与角色分工

为了让多学科成员高效协作,实验室采用“项目制+导师制”双轨模式:

项目制

每个项目由产品经理牵头,下设算法、硬件、交互、商业四条子线,周期控制在12周内完成两次里程碑评审。

导师制

外部导师来自头部科技公司、设计咨询公司与风投机构,每月进行一次“Demo Day”,现场给出技术路线、供应链、融资三维度反馈。

加入实验室的三种通道

问:我不是985/211学生,也没有大厂背景,还有机会吗?

答:实验室采用“能力矩阵”评估,而非学历论。以下三条通道均有机会:

- 校园通道:与二十所高校的设计学院、计算机学院共建学分课程,完成指定课题即可直通终面。

- 企业联合通道:与智能硬件、汽车、医疗行业TOP30企业共设“命题挑战”,优胜团队可获得带薪孵化名额。

- 个人极客通道:在GitHub、Kaggle、Behance等平台有开源或获奖作品,经技术委员会评审后可直接成为驻场极客。

典型项目案例拆解

案例一:AI情绪感知台灯

痛点:夜间加班人群情绪焦虑,传统台灯无法动态调节光环境。

解决方案:

- 使用毫米波雷达+面部微表情识别双通道采集情绪指标

- 通过强化学习实时生成光配方,色温在2700K-6500K之间无级调节

- 硬件成本控制在12美元以内,已拿到欧洲众筹平台百万级订单

案例二:可重构模块化机器人

痛点:中小工厂换线成本高,传统机械臂柔性不足。

解决方案:

- 采用磁吸式关节+数字孪生仿真,实现10分钟快速换型

- 引入联邦学习,让多台机器人共享工艺数据而不泄露核心参数

- 客户ROI周期从18个月缩短至6个月

实验室的评估与淘汰机制

问:进入实验室后会被“放养”吗?

答:实验室实行“3-6-3”动态淘汰:

- 第3周:技术可行性评审,淘汰率20%

- 第6周:商业模式验证,淘汰率30%

- 第9-12周:用户测试与融资路演,最终30%项目可进入孵化加速

被淘汰的团队仍可获得技术白皮书与供应链对接清单,降低二次创业门槛。

如何准备申请材料

1. 一页BP:用可视化方式呈现用户痛点、技术亮点、市场规模

2. 技术Demo:哪怕是最小可行产品,也要展示核心交互

3. 团队DNA:用T形图展示成员能力互补度,突出“一人多能”

4. 伦理声明:针对数据隐私、AI偏见、环境影响给出自评报告

未来半年的开放课题

实验室即将启动以下三大公共课题,面向全社会招募共创者:

- 基于大模型边缘化的离线语音交互系统

- 面向老龄化社会的跌倒检测与主动救援 ***

- 可降解柔性传感器在冷链物流中的全生命周期追踪

每个课题提供50万元种子基金、10台高端仪器与6个月免租办公位。

常见疑问快答

问:项目知识产权归谁?

答:实验室采用“联合持有+优先回购”模式,团队与实验室按比例共享,实验室拥有同等条件下的优先投资权。

问:必须 *** 驻场吗?

答:核心成员每周需现场工作不少于20小时,分布式成员可通过数字孪生平台远程调试。

问:有没有失败案例?

答:去年有团队做“AI智能花盆”,因过度追求功能叠加导致成本失控。实验室复盘后提炼出“单点极致”原则,现已纳入新人培训手册。

评论列表